痣黑长毛相_黑色有毛的痣叫什么痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 17:20:02

黑毛痣,医学上称为先天性色素痣或巨痣,是色素痣的一种特殊类型,因表面常伴有浓密毛发而得名。在临床上,它被归类为良性皮肤肿瘤,由痣细胞在表皮或真皮层聚集形成。这类痣的典型特征包括颜色深黑或暗褐色、表面粗糙隆起,部分呈现兽皮样外观,毛发通常较正常体毛更粗硬。根据皮损面积,黑毛痣可分为先天性小痣(直径小于5毫米)和先天性巨痣(覆盖身体大面积区域),后者因恶变风险较高需特别关注。

从形态学观察,黑毛痣的多样性显著。部分表现为平坦的色素斑块,另一些则呈状或结节状突起,毛发分布也因人而异:有的稀疏短小,有的密集如兽毛。值得注意的是,并非所有黑毛痣均伴有毛发,部分病例仅表现为色素沉着与皮肤增厚,需结合病理检查确诊。

二、黑毛痣的形成机制探究

现代医学认为,黑毛痣的形成涉及多重机制。胚胎发育时期神经嵴细胞迁移异常是关键诱因,这些本应分化为黑色素母细胞的干细胞,未能正常定位于皮肤特定区域,导致局部痣细胞过度增殖。紫外线照射、遗传因素(如常染色体显性遗传)及激素变化也被证实可能激活痣细胞的异常分化。

从微观层面分析,痣细胞巢在真皮与表皮交界处聚集,不仅阻碍皮肤正常代谢,还会刺激毛囊结构。由于痣体区域细胞营养供给充沛,毛囊生长期延长,导致毛发异常增粗。研究显示,约30%的黑毛痣患者出生时即存在毛发特征,其余病例则在儿童期随痣体扩张逐渐显现。

三、黑毛痣的临床意义与风险评估

黑毛痣的临床重要性体现在其潜在的恶变风险。据统计,普通黑毛痣恶变为恶性黑色素瘤的概率约为五十万分之一,但先天性巨痣的恶变率可达10%-13%。恶变征兆包括:毛发突然脱落、痣体快速增大、边缘呈锯齿状、表面溃烂出血,或周围出现卫星状小结节。

值得注意的是,毛发状态与良恶性存在微妙关联。中医典籍《外科正宗》指出,毛发旺盛者多属良性,因其反映局部气血通畅;而现代医学发现,毛发脱落常伴随细胞角化过度,可能是癌变早期信号。对易摩擦部位(如手掌、颈部)或暴露于紫外线的黑毛痣需加强监测。

四、中西医治疗策略对比

西医治疗以手术和激光为主。小面积黑毛痣可采用激光或高频电刀,但存在清除不彻底的风险;大面积病例则需通过皮肤扩张术进行切除植皮,确保完整去除痣细胞。冷冻疗法因可能刺激细胞变异已逐渐被淘汰。

中医则从整体观出发,认为黑毛痣是“气血凝滞于经络”所致。《医宗金鉴》提出通过按摩肝经、刮痧等方法疏通经络,配合疏肝理气中药调节内环境。临床案例显示,持续经络调理可使部分小型痣体缩小,但对已形成的结构性病变效果有限。

五、社会认知与健康管理建议

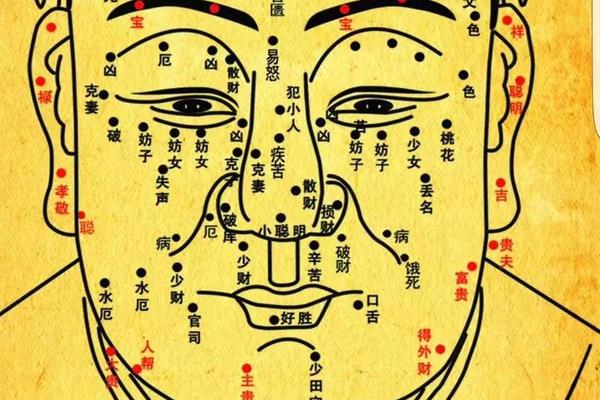

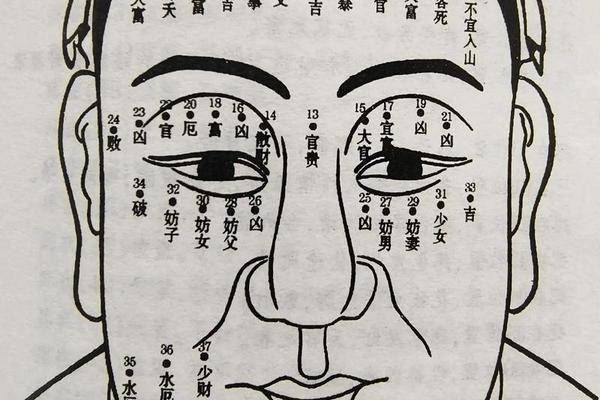

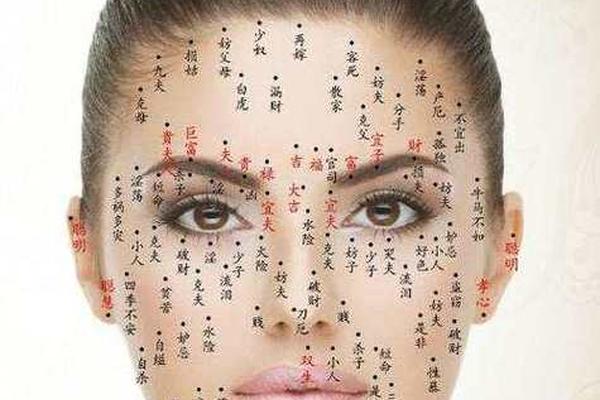

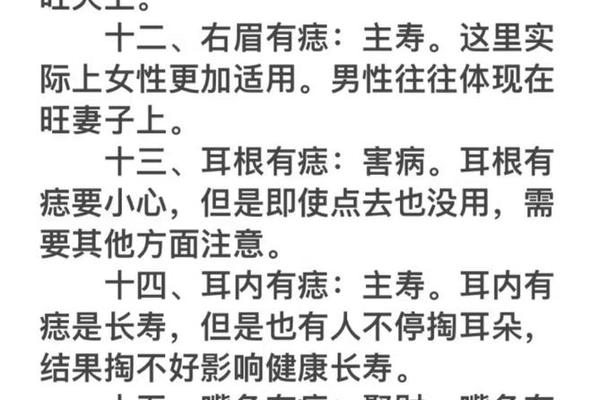

民间对黑毛痣存在两极认知:相学视其为“福痣”,认为眉间或唇部长毛象征富贵;而现代医学强调其健康风险。这种认知差异导致部分患者延误治疗,尤其是儿童先天性巨痣病例中,约20%因“吉痣”观念未及时干预。

健康管理建议包括:①定期皮肤镜监测,尤其关注直径>5cm或位于摩擦区的痣体;②避免外力刺激(如拔毛、刮剃),防止毛囊感染诱发炎症;③儿童患者建议在3岁前完成治疗,此时皮肤修复能力强,可最大限度减少瘢痕。

黑毛痣作为兼具形态特殊性与临床风险的皮肤病变,需要医学界与社会公众的共同关注。现有研究虽已阐明其病理机制与治疗路径,但对恶变预警标志物的探索仍待深入。未来可结合基因检测技术,筛选先天性巨痣的高危突变基因(如NRAS突变),实现精准风险分层。加强中西医结合治疗模式的探索,或将开辟非手术治疗的新方向。对于患者而言,早期诊断与科学管理仍是避免严重并发症的核心策略。