面部痣相特效-脸上痣相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-19 11:00:02

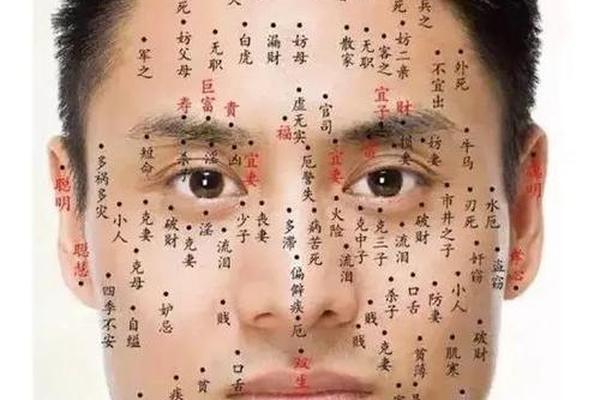

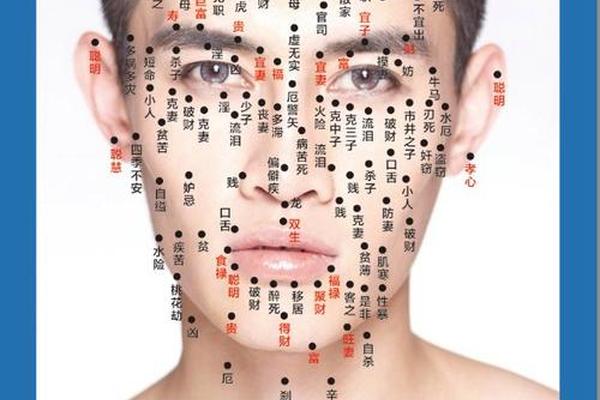

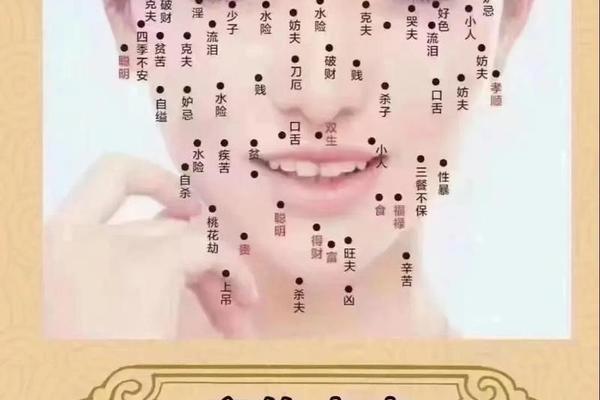

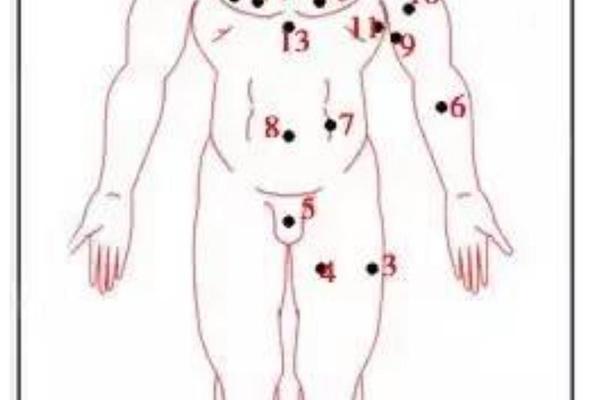

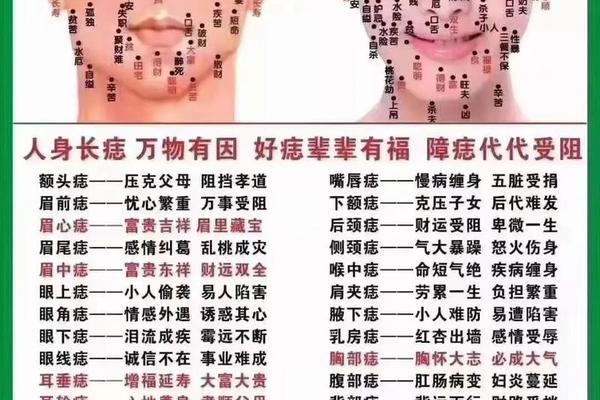

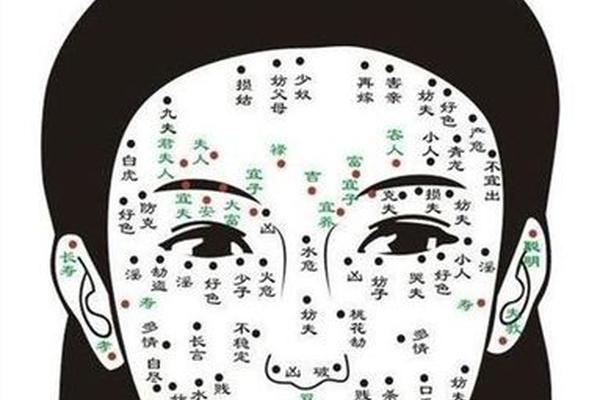

在东方相学体系中,面部痣相被视为解读命运密码的重要线索。考古发现显示,商周青铜器上的祭祀人像便已出现刻意刻画的痣点,汉代《麻衣相法》首次系统提出"痣藏吉凶"理论。这种将人体特征符号化的传统,反映了古人"天人合一"的哲学观——面部不仅是生理表征,更是宇宙能量的显化载体。

不同位置的痣相被赋予迥异寓意。如眉间痣在明代《柳庄相法》中被称作"天目痣",象征超凡智慧;而鼻翼痣在清代《冰鉴》中则暗喻破财之兆。这种象征体系并非完全玄虚,现代心理学研究发现,面部显著特征确实会影响他人认知。美国社会心理学家艾伯特·梅拉比安的"7-38-55定律"证实,视觉信息在人际判断中占比55%,这为痣相文化提供了科学注脚。

二、数字特效对传统痣相的创新演绎

随着增强现实技术发展,面部痣相在数字领域获得新生。抖音特效库数据显示,"开运痣妆"类滤镜日均使用量超200万次,用户通过虚拟点痣探索不同命运可能性。这种技术突破物理限制,使传统相学从静态解读转向动态体验。影视剧中,《甄嬛传》利用CGI技术放大角色眉间朱砂痣,强化人物宿命感,正是数字技术与传统符号的完美融合。

特效痣相的审美价值更引发文化讨论。韩国美妆博主Lina通过动态痣妆教程走红,其作品融合相学吉位与黄金分割原理,每个虚拟痣点都精确计算在面部0.618区域。这种跨学科实践模糊了玄学与科学的边界,伦敦艺术大学的研究表明,数字痣相正在重构"面部叙事"的表达方式。

三、痣相认知的心理学机制解析

认知神经科学为痣相信仰提供新解。功能性磁共振成像(fMRI)显示,观察者看到显著面部特征时,梭状回面孔区的激活强度提升37%。这印证了"特征锚定效应"——人们会不自觉地将特殊标记与个性特质关联。哈佛大学实验证实,虚拟点痣可使被试者对同一张面孔的信任度评估产生±15%的波动。

但过度依赖痣相判断可能形成认知偏差。台湾学者陈玉婷的追踪研究发现,知晓自身"吉痣"位置的被试者,在决策时冒险概率提高22%,这揭示了心理暗示的强大作用。这也提醒我们,在数字时代更需建立科学的自我认知体系,避免陷入技术赋魅的迷雾。

四、跨学科视野下的未来演进

生物识别技术为痣相研究开辟新径。MIT团队开发的3D表皮传感器,能实时监测痣点的温度、湿度变化,这种"智能痣"或将颠覆传统健康监测方式。而在文化遗产领域,大英博物馆正利用AI复原敦煌壁画人物痣相,试图破译千年妆容密码。

问题随之浮现。斯坦福大学《数字相学白皮书》指出,虚拟痣相可能加剧容貌焦虑,特别是青少年群体中,有18%用户因过度使用"改运滤镜"产生认知混乱。这要求开发者建立技术框架,在创新与传统间寻找平衡点。

从龟甲占卜到AR滤镜,面部痣相的演变史本质是人类认知革命的缩影。当科技赋予我们随意改写面相的能力时,或许更应思考:真正的命运密码不在于皮肤上的黑子,而在如何运用技术拓展认知边界。未来研究可深入探讨动态痣相对微表情的影响,或建立跨文化的数字相学数据库,让古老智慧在数字文明中焕发新生。