后劲肉痣相、痣有肉色的凸起吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 11:58:02

在人体皮肤的万千纹理中,痣如同散落的星辰,承载着医学与民俗的双重解读。后颈部位的肉色凸起痣因其特殊位置和形态,常成为人们关注的焦点。这些从表皮微微隆起的肉色丘疹,既可能是寻常的皮内痣,也可能暗藏健康隐患,其成因涉及黑色素细胞的分布规律、皮肤摩擦机制乃至遗传因素的交织作用。在医学与玄学交织的语境下,这类痣的特征解读需要建立在科学认知的基础上。

医学分类与形态特征

从组织学视角看,后颈肉色凸起痣多属于皮内痣或复合痣。黑色素细胞在真皮层聚集形成的皮内痣,因细胞成熟度高,通常呈现半球形隆起,表面可伴毛发,触感柔软且边界清晰。临床观察显示,这类痣的直径多在3-6毫米之间,颜色从肤色到浅褐色不等,其生长方向垂直于皮肤表面,故常形成“肉疙瘩”状外观。与之对应的交界痣则多平坦分布于表皮基底层,虽形态低调但恶变概率更高。

形态学差异源于黑色素细胞的分布层次。皮内痣的细胞巢位于真皮深层,周围结缔组织包裹形成稳定结构,因此隆起程度与稳定性呈正相关。而复合痣兼具表皮与真皮双层的细胞分布,其凸起部分常呈现深浅不一的色素沉积,这类痣在摩擦频繁的后颈部更易因反复刺激导致形态改变。值得注意的是,有研究指出亚洲人群中肢端型色素痣的恶变率显著高于其他部位,但后颈部因长期受衣领摩擦,仍需警惕形态异常。

风险因素与病理机制

后颈部位的特殊解剖位置使其成为摩擦刺激的高发区。衣领的机械性摩擦可导致表皮屏障受损,诱发局部炎症反应,促使黑色素细胞异常增殖。数据显示,长期受摩擦的色素痣恶变风险较非摩擦区域提升2-3倍,尤其当痣体出现破溃、渗液时,黑色素瘤转化概率急剧升高。临床病例对照研究发现,该区域痣体直径超过5毫米者,其细胞异型性检出率达12.7%,显著高于其他部位。

紫外线暴露与遗传易感性构成另一组风险要素。虽然后颈常被衣物覆盖,但夏季低领服饰导致该区域成为光老化累积的薄弱环节。实验证实,UVB射线可穿透至真皮层,诱导黑色素细胞DNA断裂及BRAF基因突变。全基因组关联研究(GWAS)发现,携带MC1R基因特定多态性者,其皮肤黑色素细胞对摩擦刺激的敏感性提升40%,这为个体差异提供了分子层面的解释。

诊断评估与管理策略

基于ABCDE法则的动态监测是早期识别恶变的核心手段。对于后颈凸起痣,需特别关注直径变化与表面特征:直径超过6毫米、边缘呈地图样改变或出现卫星灶均为高危信号。皮肤镜检查可发现皮内痣特有的网状色素模式,而恶性黑色素瘤多表现为不规则点状血管与蓝白幕征。2023年北京大学肿瘤医院的临床指南强调,对于后颈部持续增大的无毛发性皮内痣,建议每3个月进行数码影像比对。

治疗决策需权衡美观与安全。直径小于4毫米的无症状皮内痣可采取观察策略,但处于衣领摩擦带的痣体建议预防性切除。激光治疗虽能消除浅表色素,但对深达真皮层的细胞巢清除率不足35%,且有掩盖病理改变的隐患。手术切除配合病理活检仍是金标准,梭形切口设计与皮下缝合技术可使疤痕长度控制在原病灶的1.8倍以内,显著改善美容效果。

民俗解读与科学认知

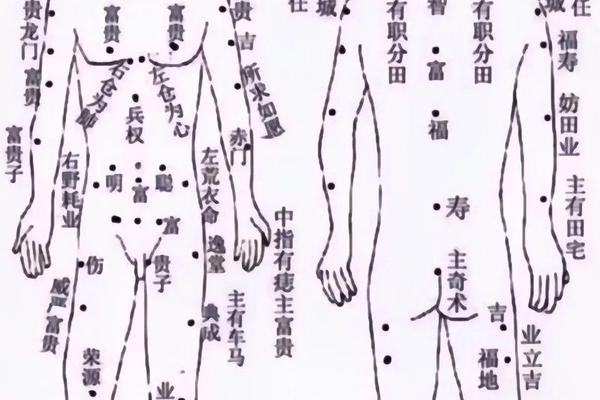

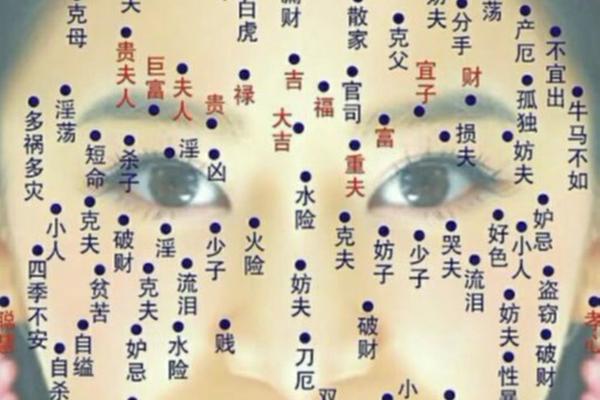

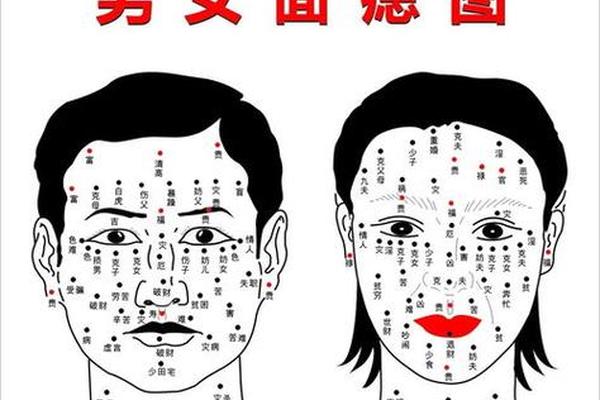

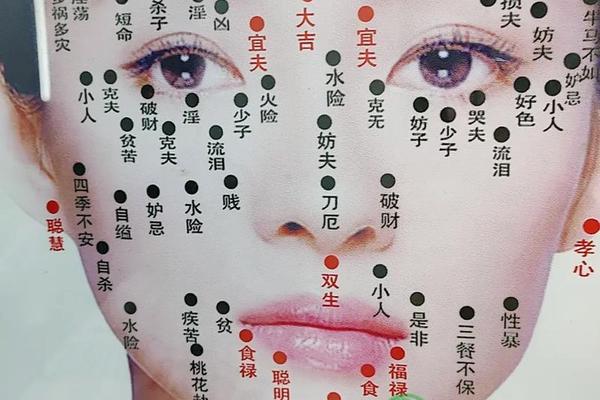

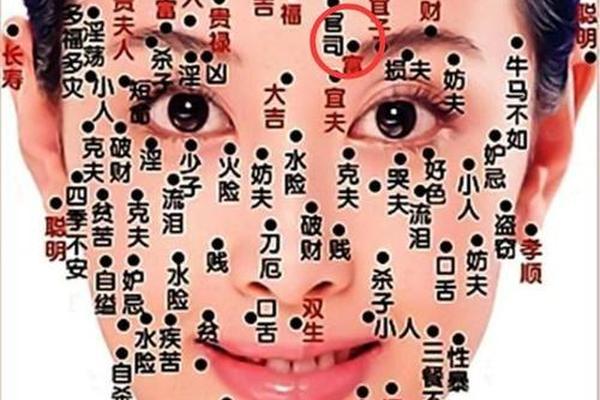

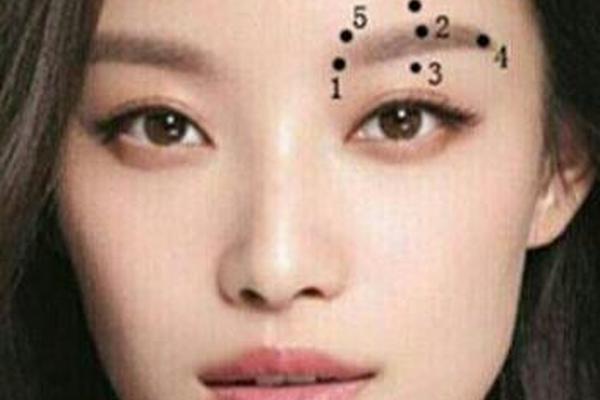

在传统相学体系中,后颈痣被赋予“靠山痣”“福痣”等象征意义,认为其预示着贵人运或财富积累。这种文化建构源于古代对身体神秘性的崇拜,将解剖学特征与命运论结合。然而现代医学研究揭示,所谓“福痣”的高凸特性实为真皮内黑色素细胞良性增生的结果,与个人运势并无生物学关联。

跨文化比较显示,东西方对体表标记的阐释存在显著差异。西方占星学更关注痣的星座对应关系,而中医古籍《外科正宗》则从经络学说解释痣的分布,认为后颈属督脉与膀胱经交汇处,该区域痣相反映肾气盛衰。这些传统认知虽缺乏实证支撑,却为医学人类学研究提供了丰富素材,提示未来可开展痣文化象征与健康行为的交叉研究。

后颈肉色凸起痣作为常见的皮肤标记,其认知需穿透民俗迷雾抵达科学本质。医学研究证实,这类痣的形态特征与黑色素细胞分布层次密切相关,摩擦刺激与紫外线暴露构成主要风险因素。临床管理应遵循个体化原则,结合动态监测与适时干预。未来研究可深入探索摩擦力学对黑色素细胞信号通路的影响,以及人工智能在皮损图像分析中的应用。在科学与传统的对话中,我们既要尊重文化多样性,更需坚守循证医学的底线——毕竟,真正的“福气”源自对健康的科学守护。