痣是自害之相;面部痣相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 03:24:02

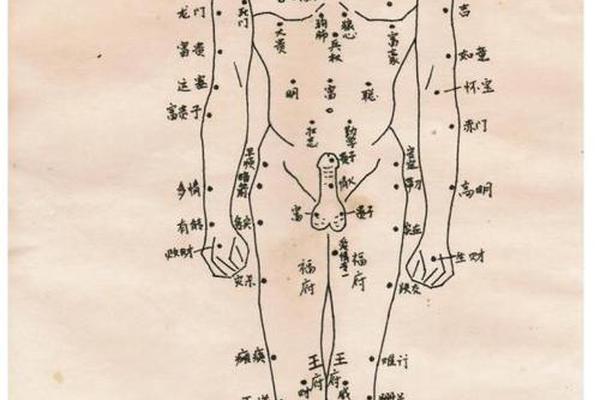

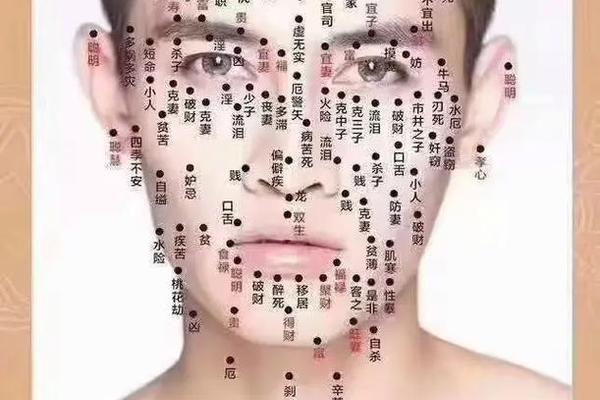

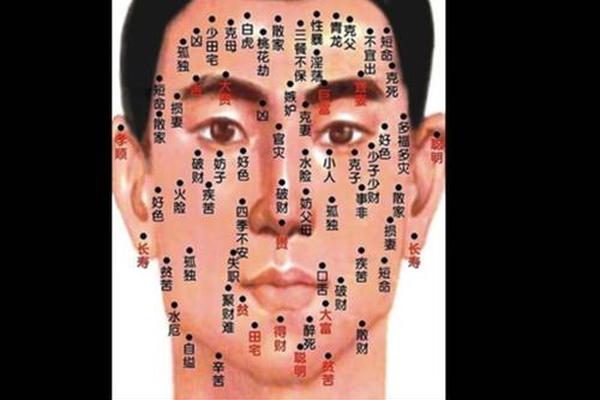

在中国传统相学体系中,痣被视为人体与命运关联的符号载体,其位置、形态和色泽被赋予吉凶寓意。面部作为最直观的“命理地图”,痣的分布更被认为与个人性格、际遇乃至健康紧密相关。例如,古籍《麻衣相法》提到“面无善痣”,认为面部痣相多主凶兆,尤其某些特定区域的痣常被解读为“自害之相”,暗含人生波折或自我损耗的隐喻。

从相学逻辑看,痣的“自害性”往往与人体能量场的失衡有关。如鼻翼痣象征“财库漏洞”,易致破财;眼尾痣被称为“桃花劫”,暗示情感纠葛;而法令纹附近的痣则被认为削弱权威,导致事业受阻。这些解释虽带有宿命论色彩,实则反映了古人对人体与环境能量关系的朴素认知。现代心理学研究指出,此类象征体系可能通过心理暗示影响个体行为,例如因“自害痣相”产生焦虑,进而引发实际生活中的消极决策。

二、医学视角下的痣与健康风险

现代医学研究表明,痣的本质是黑素细胞聚集形成的皮肤病变,其潜在风险远超传统命理范畴。据统计,约30%的恶性黑色素瘤由普通痣恶变而来,尤其长期受摩擦或紫外线刺激的痣(如足底、颈部)癌变概率更高。医学界提出的“ABCDE准则”(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、动态变化)已成为判断痣安全性的关键指标,与相学中“恶痣”的灰暗色泽、不规则形态描述存在部分重合。

值得注意的是,传统相学与医学对痣的认知存在交叉与冲突。例如,相学中“鼻头痣主财运”的说法,医学上则对应鼻腔黏膜痣的高癌变风险;而“耳垂痣象征福气”的吉兆,可能掩盖耳部黑色素瘤的早期症状。这种矛盾提示,对痣的解读需结合科学理性,避免盲目信奉单一体系。

三、痣相文化的社会心理影响

痣的象征意义深刻影响着社会审美与个体心理。调查显示,约42%的面部痣相者因传统命理观念产生自卑情绪,其中女性对“克夫痣”“桃花痣”的焦虑尤为显著。这种现象在东亚文化圈尤为突出,韩国整形机构数据显示,2019-2023年间“痣相矫正手术”需求增长217%,多数患者坦言受相学书籍或社交媒体影响。

某些“自害痣相”被重新赋值为个性符号。例如,西方时尚界将眼尾痣塑造为“魅力标记”,文化中“泪痣”成为角色悲剧美的视觉标签。这种文化解构虽削弱了传统凶兆的威慑力,却可能忽视医学风险——过度美化导致部分人群拒绝必要检查,延误治疗时机。

四、科学理性与命理认知的平衡路径

面对痣相学的双重属性(文化符号与健康隐患),建立科学认知框架至关重要。医学界建议采用“三阶评估法”:首先通过皮肤镜筛查形态异常;其次结合基因检测判断遗传风险;最后通过病理活检确诊性质。文化研究者呼吁保留痣相学中的观察智慧,如“动态变化预示命运转折”与医学的“ABCDE准则”存在方法论相似性,可作为健康教育的切入点。

在实践层面,需警惕两类极端行为:一是将点痣视为“改命捷径”,滥用激光或腐蚀性疗法引发感染甚至癌变;二是完全否定传统认知,忽视特定痣相的心理干预价值。理想模式应是建立跨学科协作机制,例如皮肤科医生与民俗学者联合制定风险评估指南,既标注医学危险等级,也注明文化象征意义,帮助公众做出理性选择。

总结与展望

痣作为连接肉体、心理与文化的特殊载体,其“自害”属性需从多维度解构:传统命理中的凶兆象征,实为古人经验观察的抽象化表达;医学视角下的癌变风险,则揭示生理机制的客观规律;而社会心理层面的影响,反映了符号系统对个体认知的塑造力。未来研究可深入探索痣相学描述与皮肤病学指标的关联性,例如统计“克夫痣”区域的实际癌变率,或分析“财库痣”者的经济行为模式,以此构建更精准的交叉认知模型。对于公众而言,既需尊重文化多样性,也应坚持“科学筛查优先,文化解读为辅”的原则,方能真正规避“自害”风险,实现身心和谐。