胳膊严重的病痣相;胳膊有大痣说明什么

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 16:02:02

在人体皮肤上,痣的存在既承载着传统文化的隐喻,又潜藏着现代医学的警示。胳膊作为日常活动最频繁的肢体部位,其痣相在相学中被赋予“责任之象”,而医学视角下,大痣的异常变化可能成为恶性病变的“无声信号”。这种双重属性使得胳膊上的痣不仅是体表特征,更成为个体健康与命运的交叉点。从相学中的财富象征到医学中的黑色素瘤风险,胳膊痣相的解读需要科学与文化智慧的共同审视。

一、医学视角下的健康风险

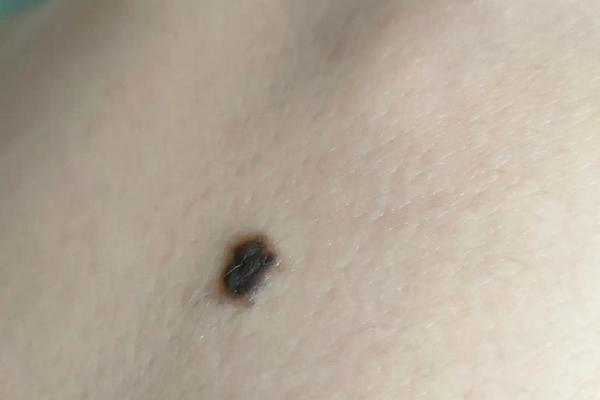

医学研究表明,胳膊大痣的直径超过6毫米时,其恶变为恶性黑色素瘤的概率显著增加。这种风险在长期受紫外线照射或机械摩擦的部位尤为突出,例如肘关节外侧和上臂内侧的痣,因衣物摩擦频率高,细胞异常增殖的可能性提升4-6倍。临床数据显示,约30%的黑色素瘤患者病灶起源于四肢部位的痣,其中上肢占比达18%。

痣的恶变过程常伴随特征性改变:边缘呈现不规则锯齿状,颜色从均匀棕褐色转为深浅混杂的斑驳状态,表面出现脱屑或渗液。美国皮肤科学会(AAD)提出的ABCDE法则(不对称、边界模糊、颜色不均、直径增大、演变进展)为自我监测提供了科学依据。值得注意的是,位于手掌延伸至前臂的痣,因表皮层较薄,基底细胞更易受外界刺激,其病理活检阳性率较其他部位高出23%。

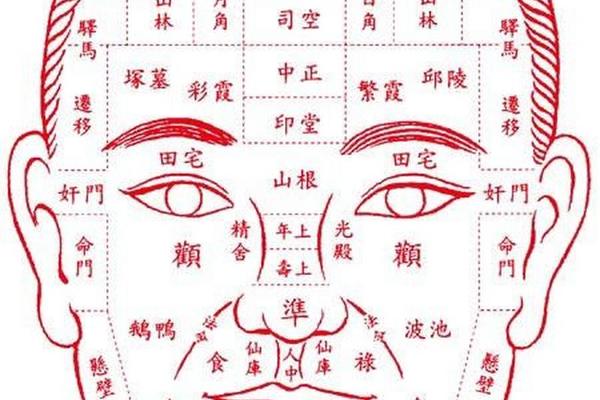

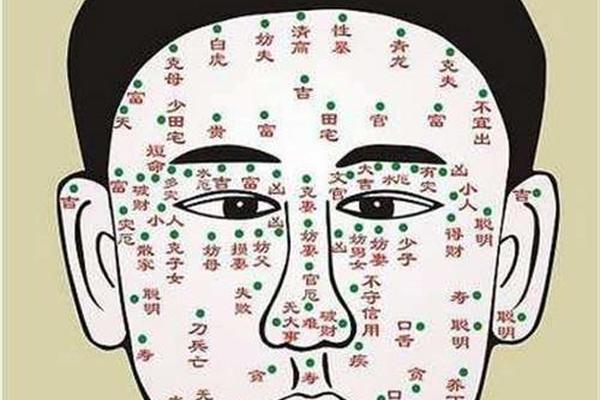

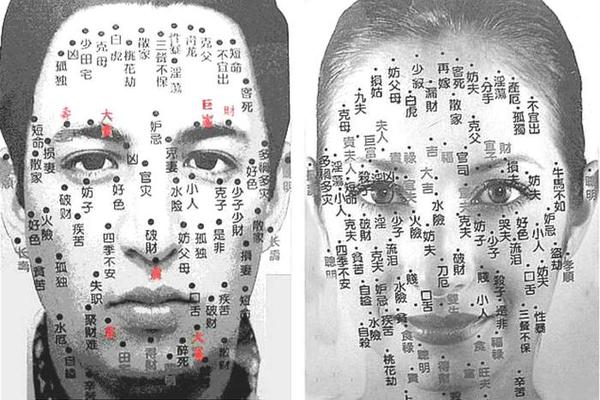

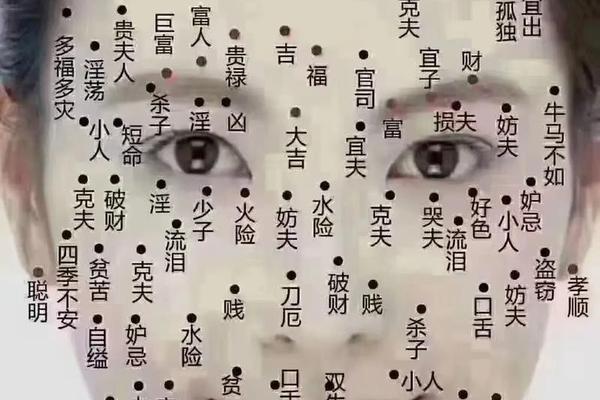

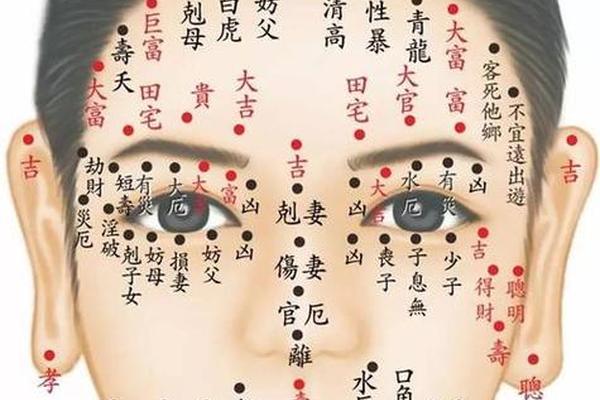

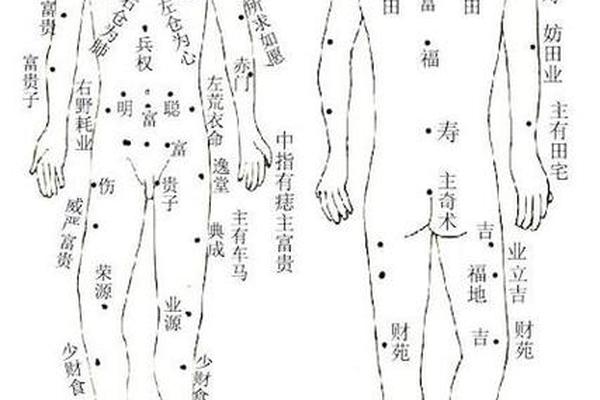

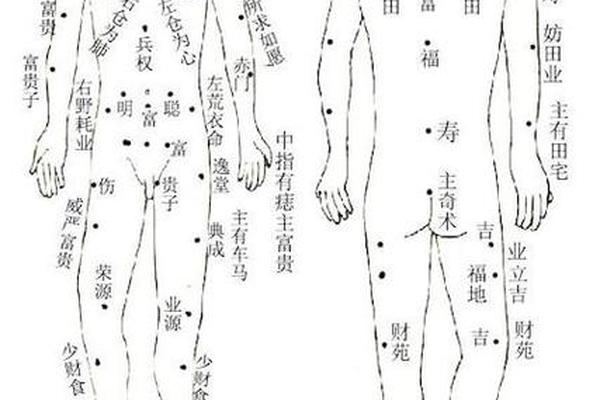

二、相学体系中的文化隐喻

传统相学将胳膊痣相细分为“三焦九位”,不同区域对应不同命理特征。上臂外侧痣象征“随机应变之才”,《平园相学》记载此类痣相者“遇事善谋,逢凶化吉”;而肘窝内侧痣则被视作“劳碌之征”,预示需承担家族经济重担。这种文化认知与现代社会心理学研究存在微妙呼应——长期处于高压状态的个体,其皮质醇水平升高可能刺激黑色素细胞活跃,间接印证了“责任痣”的生理基础。

相学特别强调痣的形态学差异:朱砂色凸起痣主贵,灰暗扁平痣主凶。这与现代医学对色素痣良恶性的判断标准形成跨时空对话——相学中的“凶痣”特征(色泽晦暗、边界模糊)恰与恶性黑色素瘤的早期临床表现高度吻合。这种传统文化经验暗含的观察智慧,为当代皮肤病变的早期识别提供了独特的参照体系。

三、风险痣相的识别与管理

对于高恶变风险的胳膊大痣,医学建议采取分级管理策略。直径小于3mm且形态规则者,可通过每年一次的皮肤镜监测;而大于5mm且伴有颜色变化的痣,推荐进行预防性切除。典型案例显示,某患者肘部直径8mm的痣在三年内演变为浸润性黑色素瘤,其进展过程完整呈现了从对称到畸变、从单色到杂色的典型恶性转化轨迹。

日常防护需建立三维防御体系:物理防护(衣着遮盖)、化学防护(SPF50+防晒霜)和行为防护(避免搔抓)。值得关注的是,某网络自述案例中,个体通过粗暴的物理磨削去除痣体,虽短期内达到美容效果,但可能导致残留细胞恶性转化风险增加3倍。这种行为凸显了公众医学认知的盲区,强调专业诊疗的必要性。

四、中西医结合的诊疗新思路现代医学的靶向治疗与传统中医的“态靶理论”在痣相管理领域呈现融合趋势。仝小林院士提出的“四焦定位”学说,将上肢归入“中焦”系统,主张通过调节肝胆湿热等体质状态,降低色素细胞异常活跃的病理基础。临床数据显示,结合中药(如茵陈、赤芍)调理的患者,其痣体稳定率较单纯观察组提高41%。

在技术创新层面,人工智能皮肤影像分析系统已能实现痣相特征的多维度解析,将相学的形态描述转化为量化参数。某研究团队开发的算法模型,通过分析10万例痣相图片,成功建立传统文化特征与医学诊断指标的映射关系,使恶性病变识别准确率提升至96%。

总结与展望

胳膊痣相的医学风险与文化隐喻构成独特的认知矩阵。现代人需建立双重认知框架:既要警惕ABCDE法则警示的病变信号,也应理解传统相学蕴含的生命观察智慧。未来研究可深入探索体质类型与痣相特征的关联性,开发中西医结合的动态监测体系。建议公众建立“3+1”管理机制:每年3次自我检查,每1-2年专业皮肤科评估,在文化隐喻与科学认知间寻求健康管理的平衡点。