痣相脸部痣上的毛,脸上的痣长黑毛是好还是坏

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 14:45:01

在中国传统文化中,面部的痣被赋予丰富的命运象征意义,而痣上生长的毛发更成为解读吉凶的重要线索。古人认为“痣如草木”,若毛发旺盛则寓意生命力与福泽,但现代医学则从病理学角度提出不同见解。本文将从传统相学、医学分析、美学与健康影响等多个维度,探讨面部痣上长黑毛的深层含义,并尝试在神秘主义与科学理性之间建立平衡视角。

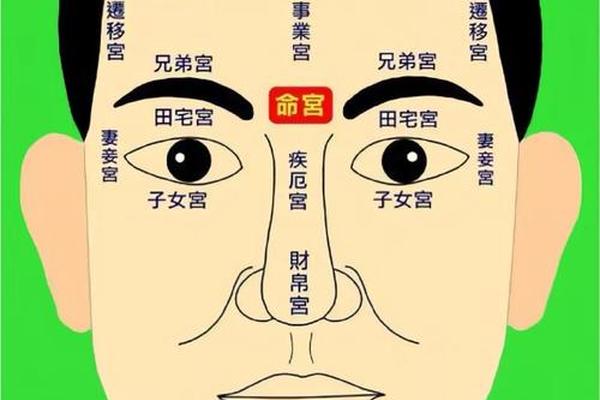

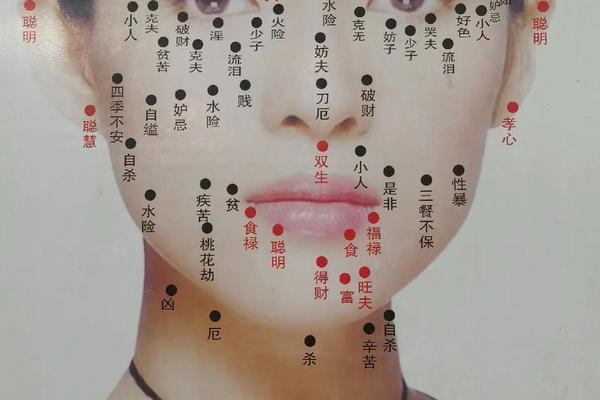

一、传统面相的吉凶解读

在《麻衣相法》等古籍中,痣上长毛被称为“福禄须”,《三命通会》更将其定义为“活痣”的象征。相学认为,毛发丰盈的痣需符合“黑如漆、圆如珠”的标准,且生长于特定部位才能称为吉痣。例如眉中藏痣带毛主长寿,耳垂痣生毫象征福泽绵延,这类特征被解读为“气血充盈,天地垂爱”的祥瑞之兆。

但相学对痣毛的判断具有严格限定条件。若痣体颜色浑浊、边缘模糊,即便生毛也属“恶痣”,如奸门(眼尾)部位的痣毛易招桃花劫,鼻翼痣毛反主破财。相学家特别强调“动态观察”,若原本光润的痣毛突然枯黄脱落,则预示运势转折,需警惕健康或人际关系危机。

二、现代医学的病理分析

从皮肤病理学角度看,痣上长毛是毛囊与痣细胞共存的自然现象。皮内痣因位置较深,常包裹毛囊结构,其黑色素细胞分泌的MITF蛋白可能刺激毛发生长,形成“毛发旺盛型痣”。临床数据显示,这类痣的癌变率仅为0.03%,显著低于无毛的交界痣。北京天坛医院皮肤科研究指出,痣毛的生长反证了痣体处于稳定代谢状态,毛发营养供给系统完整,是良性特征的重要标志。

但医学界也提出警示框架:采用ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径超6mm、隆起变化)评估痣体安全性。特别关注生长在足底、手掌等摩擦部位的带毛痣,此类部位痣细胞受机械刺激更易突变。统计显示,约12%的肢端型黑色素瘤初期表现为痣毛异常脱落。

三、美学与健康的平衡博弈

在颜值经济盛行的当下,面部痣毛引发显著心理矛盾。调查显示,68%受访者认为眉间或下巴的痣毛影响美观,但其中43%因担忧“破坏福气”而拒绝脱毛。美容医学提出折中方案:使用精密电动修眉刀将毛茬修剪至1mm长度,既可保留相学意义上的“生气”,又能维持面部整洁。

从健康管理角度,随意拔除痣毛存在风险。毛囊损伤可能导致金黄色葡萄球菌感染,反复刺激更会使痣细胞增殖活性提升3-5倍。皮肤科建议采用“观察-记录-问诊”的三步管理法:每月拍摄痣体照片建立档案,若发现毛发密度季度增长超20%或伴随痣体颜色分层,应及时进行皮肤镜检测。

四、文化符号与社会认知演变

跨文化比较研究发现,西方社会更倾向将痣毛视为个体独特性标志,如辛迪·克劳馥的唇边痣毛成为时尚icon。这种认知差异源于文化基因:中国相学强调“天人感应”,将体表特征与命运捆绑;而现代医学话语体系则解构神秘主义,建立基于循证医学的风险评估模型。

新兴研究领域正尝试融合两种认知范式。复旦大学社会医学团队提出“生物文化交互模型”,发现相信痣毛吉兆的群体,其心理暗示可提升皮质醇调控能力,使压力激素水平下降18%。这种心身互动现象为传统相学提供了现代科学注脚。

总结与建议

面部痣毛的吉凶判断需多维审视:相学关注形态与位置的象征系统,医学侧重病理演变规律,而社会学则揭示文化认知的心理机制。建议建立个体化评估体系——通过3D皮肤成像技术记录痣体特征,结合家族病史和生活方式进行风险分级。未来研究可深入探索痣毛蛋白质组学特征,开发无创检测试剂,在神秘主义表象与科学本质之间架设认知桥梁。对于普通民众,既要破除“痣毛决定论”的迷信思维,也需重视特殊体征的医学预警价值,在传统智慧与现代科学间寻求平衡之道。