脸上痣相可信吗—痣相学可信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 15:26:02

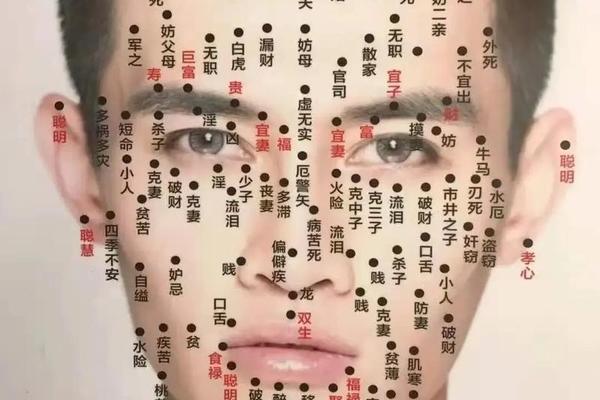

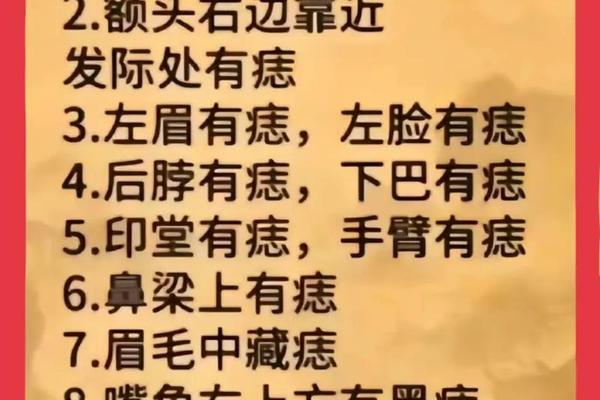

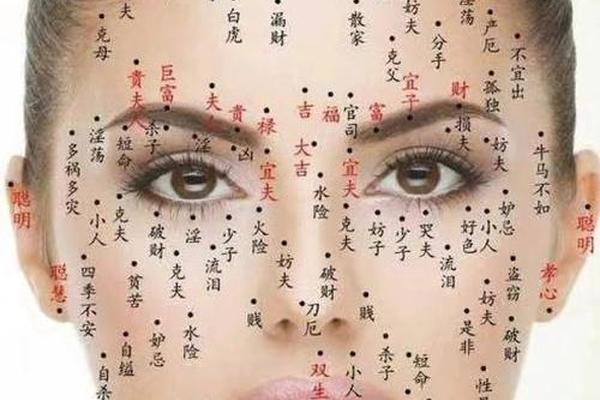

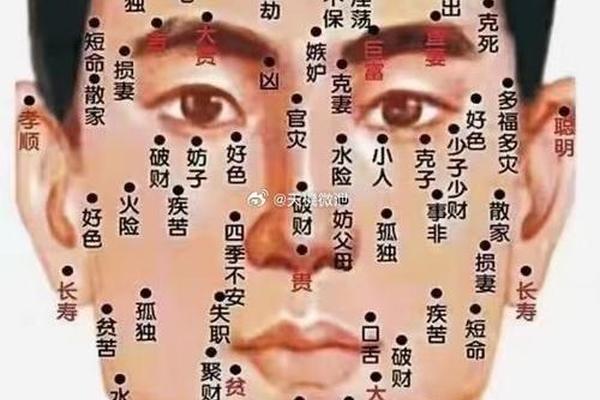

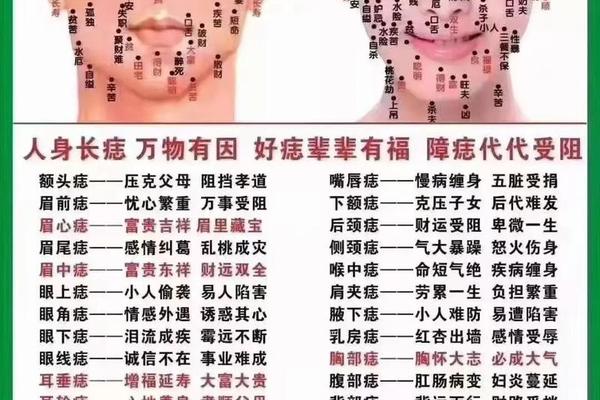

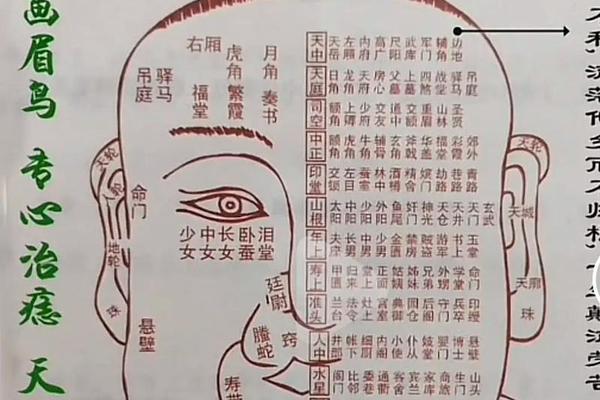

痣相学在中国已有数千年历史,其根源可追溯至《周易》天人合一的哲学观与中医“内外相应”的理论体系。古人将身体视为宇宙的微观映射,认为痣的位置、色泽与命运存在神秘关联。例如,《痣相大全》中将面部划分为十二宫,眉间痣象征智慧,鼻梁痣关联财运,这类符号化解读与古代社会对自然力量的崇拜密不可分。在中医理论中,痣被视为气血运行的“外显”,《相理衡真》甚至提出“痣如山川草木”,将痣的吉凶与人体健康直接挂钩,这种观念在《黄帝内经》的经络学说中亦有呼应。

这种文化建构并非孤立存在。古希腊亚里士多德曾将面部特征与性格关联,德国19世纪颅相学也曾风靡一时,可见人类对“身体符号”的解读具有跨文化共性。痣相学的特殊性在于,它通过“显痣”与“隐痣”的二分法,将个人命运与家族交织,如汉代刘邦左股72颗痣被视为帝王之相,民间“克夫痣”“泪痣”等概念则强化了社会规范对个体的规训。

二、传统理论的复杂体系

传统痣相学建立在一套精密符号系统上。从形态学看,痣被分为“活痣”(圆润饱满)与“死痣”(边缘模糊),颜色上朱砂痣主吉,黑褐痣多凶,生长毫毛的痣更被赋予“山川生草木”的祥瑞寓意。部位解读则更具象化:例如眼尾痣对应“桃花劫”,下唇痣象征“口福”,而鼻翼痣在相书中直接指向“破财”,这些论断往往结合五行方位与脏腑映射。

这套体系还暗含阶级隐喻。例如“显处多凶,隐处多吉”的规则,实则是将社会规范内化为身体美学——权贵阶层可通过衣饰遮掩“凶痣”,而底层民众的面部特征则被公开评判。明代《麻衣神相》进一步将痣相与科举仕途关联,额头七痣被神化为“文曲星临世”,这类说法在戏曲、小说中广泛传播,使痣相学成为巩固社会秩序的文化工具。

三、现代科学的祛魅解析

医学研究彻底解构了痣相学的神秘性。现代皮肤学证实,痣是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤,其位置由胚胎期黑素细胞迁移路径随机决定,与“命运”无关。紫外线照射、激素变化等环境因素才是痣增多的主因。值得警惕的是,直径超6mm、颜色混杂的痣可能恶变为黑色素瘤,这与传统“凶痣”判定标准截然不同——相书中推崇的“朱砂痣”反而因细胞活跃度更高存在癌变风险。

心理学实验揭示了痣相影响力的真实机制。剑桥大学研究发现,人们对“眉间痣”者信任度降低23%,这种认知偏差源于面孔识别中枢对对称美的本能偏好。更关键的是“自我实现预言”效应:被认定为“福痣”者社交主动性提升17%,而“凶痣”标签会导致焦虑水平上升,最终反向塑造人生轨迹。

四、社会认知的辩证重构

文化人类学视角下,痣相学承载着独特的符号资本。在闽南地区,“食禄痣”至今是婚嫁谈判的;影视剧中“反派痣”设计(如媒婆痣、刀疤痣)仍在强化集体审美记忆。这种文化惯性在商业领域被重新赋权:某美妆品牌推出“开运点痣服务”,通过消费主义将传统命理转化为体验经济。

但科学素养的提升正在改变认知图景。百度健康数据显示,2024年点痣咨询量同比上升41%,其中72%用户明确表示“不为改运,只为美观”。年轻群体更将“凶痣”戏称为“人生困难模式勋章”,通过社交媒体进行祛魅化解构。这种代际差异反映出现代社会对传统文化从“笃信”到“戏仿”的态度转变。

在理性与传承间寻找平衡

痣相学的真正价值,在于其为观察中国社会心态变迁提供了独特切口。从医学角度,我们需警惕“凶痣致癌”等伪科学传播,加强皮肤健康科普;从文化维度,则可将其视为民俗研究的活标本,例如《白鹿原》中田小娥泪痣的文学隐喻,就深刻反映了传统符号在现代叙事中的美学重生。未来研究可聚焦于:跨文化比较视野下的体相符号学、认知神经科学对面相偏好的机制解析、以及数字时代命理文化的传播变异。对于个体而言,或许正如网友所言:“与其纠结痣相吉凶,不如把人生调成游戏模式——每个痣都是解锁新剧情的存档点。”