痣相古书,中国古代痣相大全书

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-20 06:43:02

在中国传统文化中,人体上的每一处细节都被视为命运的隐喻,而痣相学正是这一哲学思想的微观体现。从《太清神监》到《神相全编》,历代相书将痣的分布、色泽与形态编织成一套精密的人生命理图谱。黄山居士在《痣斑命相大全》中记载:“山有美质则生善木,璧玉有瑕则显其浊”,揭示古人如何通过一颗痣的吉凶,推演个体的性格、健康乃至人生轨迹。这种融合了医学观察与玄学思辨的体系,不仅塑造了古代社会的认知范式,更在当代引发科学与传统的碰撞思考。

一、痣相学的历史源流

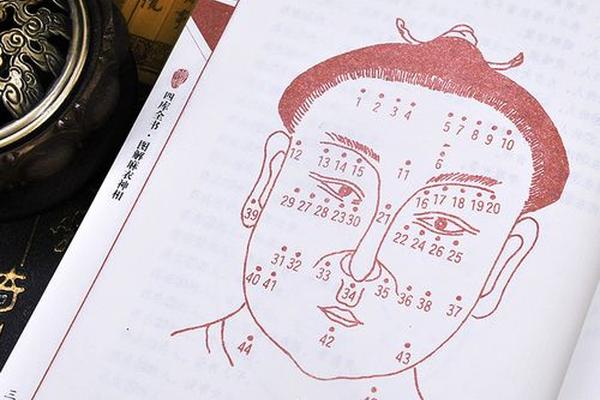

痣相学的起源可追溯至先秦时期的阴阳五行学说。在《痣斑命相大全》序言中,黄山居士以“闲人闲语话痣斑”开篇,通过“先生连连出车祸,疑是脸痣作怪”的案例,生动展现古人将身体特征与命运关联的思维模式。汉代《淮南子》已有“体有赘疣,命有乖舛”的记载,而唐代《人伦大统赋》更系统地将面部划分为一百三十五位,痣的位置对应不同人生领域。

至宋代,痣相学发展出严密的体系架构。麻衣道者创立的相法将面部划分为十三部,每部分管不同命理范畴。如“天中”主仕途,“司空”掌刑狱,“山根”系夫妻缘,这种空间映射逻辑在《神相水镜集》中得到完整呈现。明代《柳庄相法》新增“活痣”与“死痣”的辩证理论,提出“朱砂痣显贵,焦黄痣主厄”的色泽判断标准,标志着痣相学从形态学向色彩学的深化。

二、痣相吉凶的理论体系

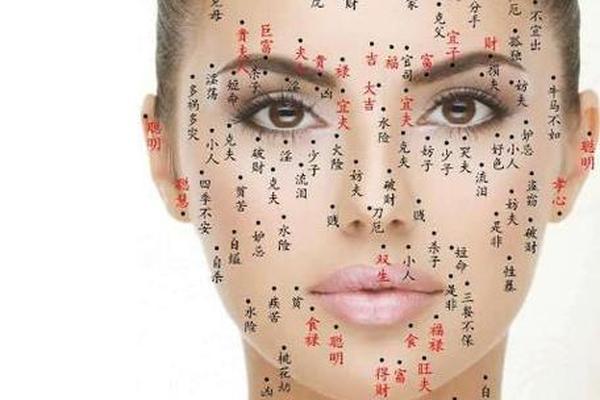

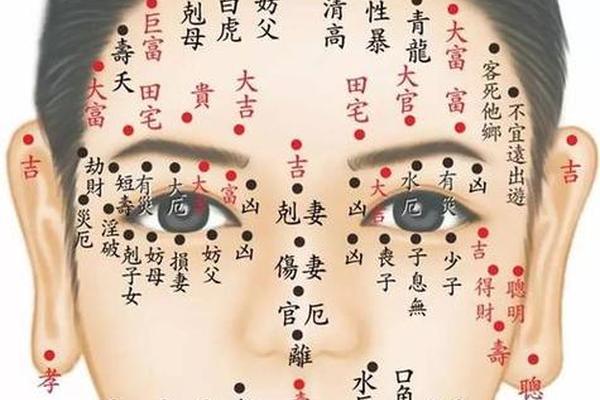

传统痣相学的核心在于“部位-形态-色泽”三位一体的判读体系。《痣斑命相大全》第七章详述“太清神监”的定位法则:面部正中线自天中至地阁分十三部,横向扩展为百余细分区域。例如“印堂有痣”主聪慧但易招讼,需结合痣体圆润度判断——若形如粟米且色泽红润,反成“慧黠痣”,主智谋过人;若呈暗褐色且边缘模糊,则属“牢狱痣”。

古籍中“活痣”与“死痣”的区分标准颇具科学萌芽。《公笃相法》提出“隐处多吉,显处多凶”的原则:耳垂红痣主福寿,但若生长在耳廓外侧则易招口舌。清代《相理衡真》更引入动态观察法,强调“痣色随运变”的特性——山根部位的痣在青年期显青黑色主刑克,至中年转为明黄则预示转运。这种将痣相与生命节律关联的认知,暗合现代生物节律理论。

三、面部痣相的精密解析

古代相师对面部痣相的解析精确至毫厘之差。《痣斑命相大全》第十一章详述“面部一百三十五位”的定位要领:以鼻梁中线为基准,三停划分对应人生不同阶段。上停额部的“司空痣”需精确测量距发际2.4寸(古制),左偏主文贵,右移则武显。中停鼻部的“年上痣”若位于鼻梁上三分之一处,结合“寿上”部位的光泽度,可推算中年财富积累速度。

对于特殊痣相的组合判断,古籍记载颇具辩证思维。如“日月角双痣”本主贵显,但《神相探原》指出:若左痣较右痣低半分之象,则形成“阴阳倒错局”,反致仕途坎坷。再如“承浆痣”本属水厄之兆,但配合地阁方圆之相,可转化为“舟车得利”的商贾吉相。这种动态平衡观体现中国传统哲学的中和思想。

四、医学认知与文化隐喻的交织

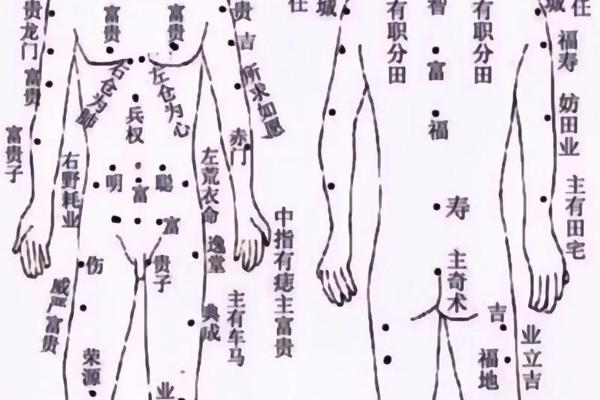

古代医相不分的传统使痣相学兼具病理诊断功能。《麻衣相术秘诀》将耳后“劫门痣”的色泽变化与肝经疾病关联,指出“青黑现则肝火旺,黄明至则气血和”。清代《相法五总龟》更记载:腰肾部位出现“破败痣”,需警惕“弱疾夭寿”,这种观察与当代泌尿系统疾病的体表征兆研究不谋而合。

在文化象征层面,痣相学成为道德教化的载体。《痣斑命相大全》第九章“闲人浅说”强调“相由心生”的改造论:即便生就“凶痣”,通过“广积阴功”可化凶为吉。这种将生理特征与道德修为绑定的逻辑,在“眉间朱砂痣主贞洁”“唇下黑痣应守信”等论断中尤为明显,构建起身体学的独特体系。

当代审视痣相学时,需在文化传承与科学理性间寻找平衡点。古籍中“足心贵痣”的记载,经现代统计发现多出现于足弓较高群体,或与运动能力导致的阶层跃迁相关;而“结喉凶痣”的短寿现象,实为甲状腺病变的体表指征。未来研究可建立跨学科数据库,通过大数据分析验证传统论断的科学成分,同时保护其作为非物质文化遗产的哲学智慧。

先民将星辰投影于肌肤的痣相学,实为天人合一宇宙观的微观具现。从《痣斑命相大全》的命理推演,到现代医学的病理关联,这颗小小的色素沉淀承载着文明认知的演进轨迹。在基因技术破解生命密码的今天,重读这些泛黄典籍,不仅为传统文化存续提供新视角,更启示我们:在科学与玄学之间,永远存在着待解的认知边疆。