张也痣相、张也写真

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 03:06:01

在中国传统相学中,痣的位置与色泽常被赋予深远的象征意义,而当代艺术形象则通过视觉语言传递着个体的气质与审美取向。作为中国著名女高音歌唱家,张也的公众形象始终交织着传统面相学与现代美学的双重解读。她曾被热议的人中痣与标志性的旗袍造型,既成为大众讨论的焦点,也构成其艺术人格的多维镜像。

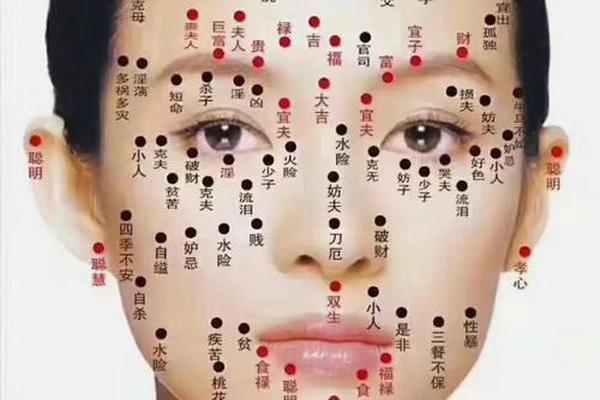

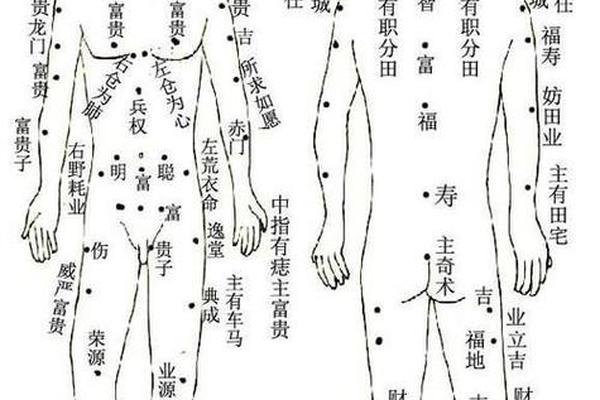

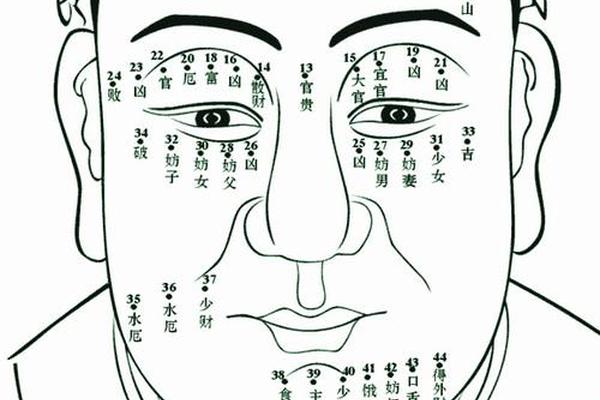

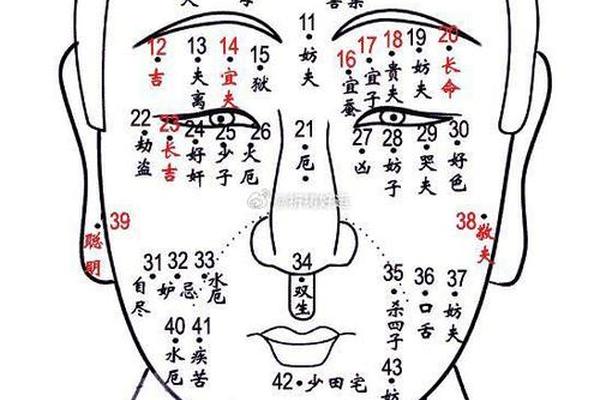

一、面相符号的文化解码

张也早年人中位置的痣,在相学中被认为与“子嗣”及“生命力”相关。传统相书《麻衣相法》提出,人中代表肾气与生殖能力,此处生痣可能暗示健康隐患或家庭关系波动。网友对此痣的解读呈现两极分化:部分人引用“妨子息”之说,认为点痣是理性选择;更多人则将其视为“美人痣”,赋予其妩媚特质。这种矛盾折射出传统文化与现代审美的碰撞——相学中的吉凶判断,在当代被重新解构为个性化审美符号。

从视觉呈现来看,这颗直径约2毫米的深褐色痣,恰好位于人中沟上方1/3处。相学理论认为,痣的形态与位置需综合考量:色泽莹润者为吉,而张也的痣符合“黑如漆”的特征,本属福相。但公众人物对形象管理的需求,往往超越传统命理考量。2014年后,张也的公开影像中该痣消失,这一变化引发粉丝讨论。有观点认为,去除面部标志性特征可能弱化辨识度;亦有分析指出,简洁的面部线条更契合她转型后的典雅风格。

二、视觉叙事的多元建构

张也的写真艺术呈现出强烈的风格化特征。在历年春晚舞台影像中,她89%的造型选择改良式旗袍,通过立领、盘扣与收腰设计,强化端庄大气的国民艺术家形象。2022年央视中秋晚会上的墨绿色真丝旗袍,搭配珍珠项链与挽发造型,既延续了《唐伯虎与沈九娘》时期的古典韵味,又融入现代简约美学。这种视觉语言与她的声乐表演形成互文——高亢清亮的音色与流畅的身体线条共同构成和谐的艺术整体。

突破传统框架的尝试亦值得关注。2022年曝光的西装写真系列中,张也身着廓形绿色西装,微卷长发垂落肩头,颠覆了既往的柔美范式。摄影师通过低机位仰拍与侧光运用,突出其下颌线与颈肩比例,塑造出“优雅与力量并存”的新形象。这种形象转型并非孤立现象,同期声乐作品《灯火里的中国》也呈现出更宏大的叙事视角,可见视觉表达与艺术理念的同步演进。

三、符号互文与身份认同

痣相与写真的关联性,本质是符号系统的交互作用。早期影像中,人中痣作为面部视觉焦点,与梨涡共同构成“甜媚”特质。相学中的“桃花痣”隐喻,恰与《采槟榔》《万事如意》等民歌中蕴含的婉转情愫形成呼应。点痣后,面部视觉重心转移至眉眼区域,配合愈发简洁的发型与服饰,强化了“国泰民安”式的正统气质。这种转变暗合她从“民歌明星”向“学院派艺术家”的身份进阶。

公众的接受度研究显示,45岁以上观众更认可其传统造型,认为符合“人民艺术家”期待;而年轻群体对西装写真的正向反馈率达72%。这种代际审美差异,揭示了文化符号的诠释权变迁。学者李银河曾指出:“公众人物的身体符号,本质是社会价值观的投影。”张也的形象嬗变,恰是主流文化从单一审美向多元包容过渡的微观例证。

四、总结与展望

张也的面部特征与视觉表达,构成观察传统文化现代转型的独特样本。相学符号的解码重构、写真心法的代际更迭,以及身体叙事的身份隐喻,共同编织出艺术家与时代的对话网络。未来研究可深入探讨:第一,跨文化语境下面相学的符号转化机制;第二,数字技术对公众人物形象传播的干预效应;第三,民歌艺术家的视觉表达与声乐美学的共振模型。这些议题的探索,将为传统文化创新与艺术人格建构提供新的理论支点。

本文通过多维度分析揭示:在流量至上的娱乐生态中,张也坚持以艺术本体为核心的形象管理策略,其痣相争议与写真转型,本质是对传统文化资源的创造性转化。这种探索既保留文化根脉,又注入时代精神,为古典美学的当代诠释提供了可行性路径。