痣胡相法,面相学痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 04:17:02

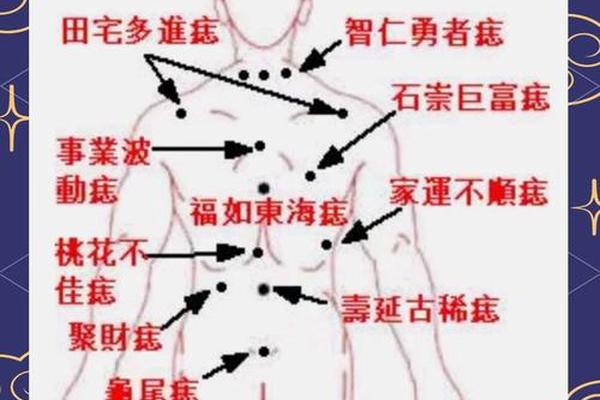

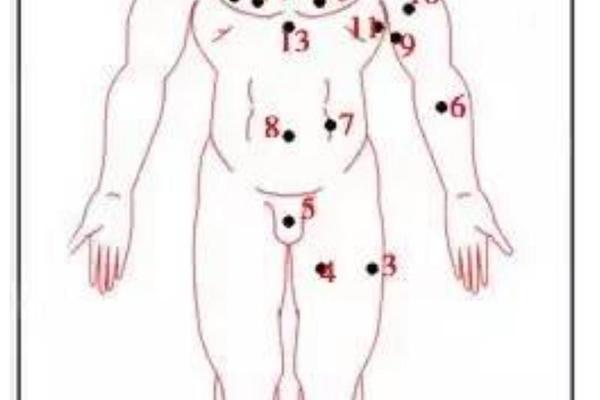

在中国传统相学体系中,痣相学以其独特的符号象征与身体哲学,成为解读命运的重要维度。古人认为“有诸内必形诸外”,人体表皮的痣点并非偶然,而是脏腑机能、性格特质与命运轨迹的外显。从《相学精义》到《医宗金鉴》,历代典籍皆强调痣的形态、位置与色泽与个人吉凶的关联,形成了一套以“显痣”“隐痣”为核心的分野体系——显痣多主凶,隐痣常寓吉,此观念至今仍深刻影响着民间信仰。

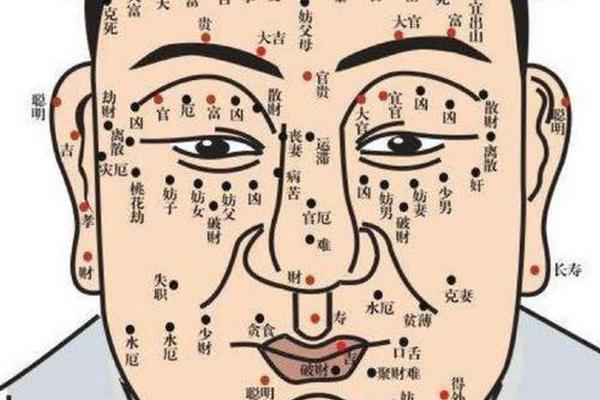

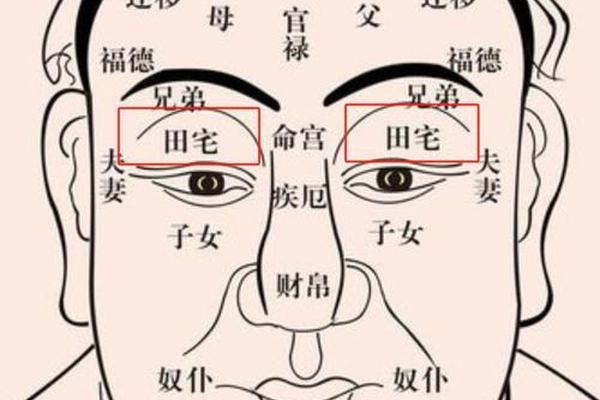

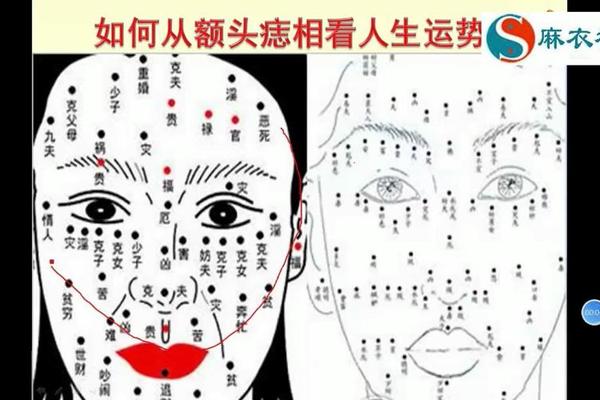

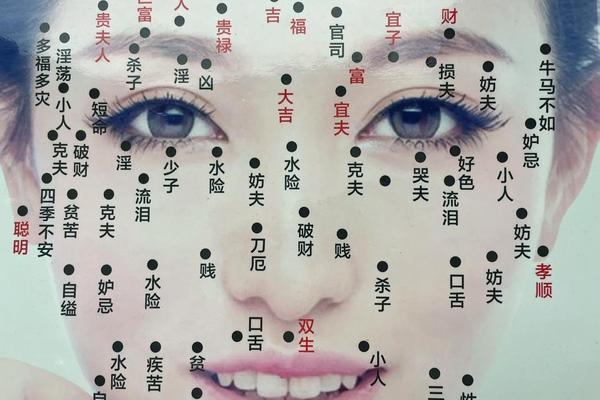

痣相学的理论基础可追溯至天人合一的哲学观。刘恒在注解中提出,痣的产生源于“气血凝滞”,既受先天命理牵引,亦受后天行为修正。例如《相学精义》记载,修德向善之人可通过“改痣”扭转命运,这种动态的因果观体现了中国传统与命理学的交融。而面相学将面部划分为十二宫位,如夫妻宫、财帛宫等,痣点落于不同宫位则对应不同人生领域的气运波动,形成了一套精密的空间象征系统。

二、面部痣相的吉凶解码与实证争议

传统痣相学对面部痣点的解读呈现出强烈的辩证性。以眉部为例,“眉里藏珠”被视为大吉之相,主富贵长寿,但若痣色晦暗或位置偏移,则可能转化为刑克兄弟的凶兆。鼻部的痣相更显矛盾:鼻梁痣象征破财劳碌,但准头(鼻尖)痣若色泽红润,则暗藏“体相呼应”之秘,预示生殖器官对应位置亦有痣点,此说被视作“内外相应”的典型案例。

眼部区域的痣相尤为复杂。眼尾“奸门”痣被普遍认为不利婚姻,明代《人元脉影归指图说》甚至提出“一痣一桃花劫”的量化标准。然而现代面相学研究中,亦有学者指出此类论断缺乏统计学支持。如香港面相师在临床观察中发现,眼尾痣者实际离婚率仅略高于平均值,更多表现为情感丰富而非婚姻破裂。这种传统理论与实证数据的偏差,折射出痣相学在现代化进程中的解释困境。

三、科学视角下的痣相重构与健康警示

现代医学为痣相学注入了新的认知维度。皮肤病理学研究证实,痣的本质是黑素细胞聚集,其形态变化与紫外线照射、遗传变异密切相关。这与传统“气血凝滞说”形成有趣呼应——二者虽解释路径迥异,却共同指向环境与内在生理的互动机制。临床数据显示,足底、手掌等易摩擦部位的痣点恶变风险较高,这与相学“隐痣多吉”的论断形成微妙对立,提示现代人需兼顾民俗信仰与医学理性。

值得注意的是,部分传统凶痣获得了科学佐证。如鼻头痣关联脾胃疾病的说法,在消化内科研究中得到部分验证;山根(鼻梁根部)痣者患脊椎问题的比例显著高于对照组,可能与中医经络理论中的“督脉”循行路径相关。这种跨学科的证据链,为传统痣相学提供了现代转化的可能性。

四、文化传承与现代社会的认知调适

在当代美容医学冲击下,痣相学呈现出双重嬗变。一方面,点痣产业年产值超百亿,求美者常依据相学吉凶选择去留——如保留“食痣”以求财运,祛除“泪痣”以避情劫。医学界持续呼吁理性对待痣相,强调恶性黑色素瘤的ABCDE鉴别法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径过大、快速变化)应优先于民俗解读。

人类学研究显示,年轻群体对痣相的认知呈现“符号化”倾向。他们将传统吉痣(如嘴角痣、耳后痣)转化为个性标签,通过纹身或化妆刻意营造“伪痣”,这种文化挪用行为既延续了相学符号的生命力,也消解了其原始的神秘主义内核。

在玄学与科学之间寻找平衡

痣相学作为跨越千年的文化密码,既承载着先民对命运解码的智慧,也暴露出经验主义的局限。当代研究需建立跨学科对话机制:利用大数据分析痣相与性格、健康的统计学关联;结合遗传学探讨“修德改痣”的生物学基础;开发融合医学预警与民俗解读的智能诊断工具。建议公众以“文化理解,科学对待”为原则,既尊重传统符号的情感价值,更重视现代医学的健康警示,在痣相的吉凶迷思中走出一条理性与诗意并存的道路。