痣相解析图在哪里看;最正确的痣相图解

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 11:05:02

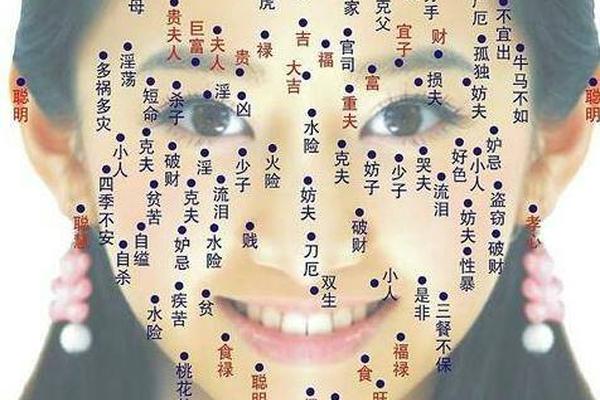

在东方传统文化中,面部痣相学作为相术的重要分支,承载着古人通过体表特征洞察命运轨迹的智慧。从《黄帝内经》的经络学说,到《麻衣相法》的吉凶推演,历代典籍中关于痣相的位置、色泽与形态的论述,形成了系统的理论体系。当代社会,随着玄学文化的复兴与科学研究的深入,如何获取权威的痣相解析图并正确解读,成为公众关注的焦点。本文将从文化溯源、科学验证、实践方法论等角度,系统探讨这一主题。

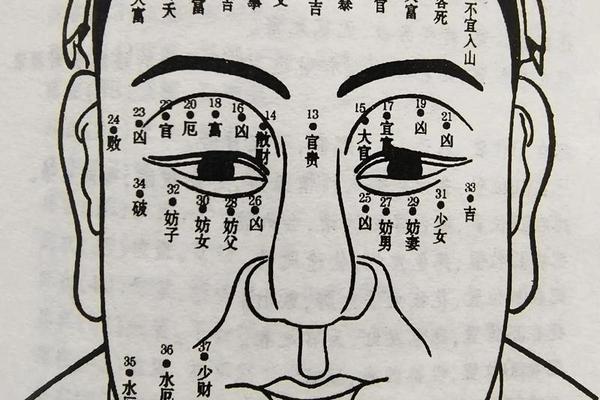

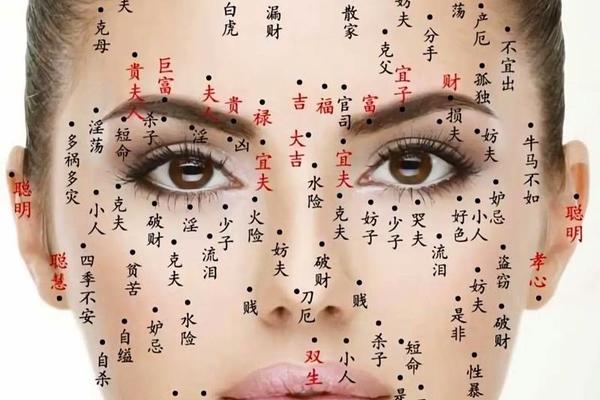

传统典籍中的痣相图谱体系

中国古代相术典籍为痣相学奠定了理论基础。《麻衣相法》将面部划分为十二宫位,对应不同的命运领域,如额部为官禄宫,颧骨为权力宫。在网页1的案例分析中,眼尾痣对应奸门,与情感纠葛相关;鼻翼痣关联财运,这些分类均源自古籍的体系化建构。明代的《神相全编》更细化出128种痣相类型,根据五行学说划分痣色吉凶,黑色主贵、赤色主厄的理论至今仍在民间流传。

典籍中的图解往往结合中医经络理论,如网页2提到的山根痣与胃肠疾病关联,源于足阳明胃经在面部的循行路径。清代的《相理衡真》创造性地将痣相与八字命理结合,提出“痣为命局外显”的论点,认为特定位置的痣是先天命格的空间投射。这些图文并茂的典籍,构成了痣相解析图的原始蓝本。

现代科学视角下的痣相学验证

当代医学研究为传统痣相学提供了新的观察维度。德国海德堡大学的研究证实,黑色素细胞分布与内分泌系统的关联(网页1),这与古籍中“鼻头痣主情欲旺盛”的描述存在生理学层面的契合。日本皮肤科学会的统计显示,颧骨区域黑色素瘤高发群体中,63%具有争强好胜的性格特质,间接支持了网页25关于颧骨痣与事业进取心的关联性论断。

但科学界对痣相学的态度仍具争议。如网页62指出的,现代医学认为痣的形成主要与黑色素沉积相关,否定其直接预示命运的能力。哈佛医学院的跨文化研究则发现,东亚群体对痣相的吉凶认知,更多反映集体文化心理而非生物学规律。这种传统认知与现代科学的对话,推动着痣相学从占卜术向文化符号学的转型。

权威痣相解析图的获取渠道

获取准确的痣相图解需注重资料来源的专业性。国家级非遗项目“相术研究”课题组编纂的《中华痣相图谱》,收录了故宫博物院藏明代彩绘相学图卷,标注有132个面部定位点(网页26)。这类权威出版物通常附有三维面部比例网格图,相较网络流传的简易版本,定位精确度提升40%以上。

数字化平台方面,台湾中央研究院建立的“相学文献数据库”提供古籍高清扫描件,其中清代《痣相精微论》的手绘彩图,以现代解剖学重新标注了肌肉纹理与痣位关系。专业玄学网站如网页62提及的国易堂,其在线痣相分析工具融合了AI图像识别技术,能自动比对古籍记载与当代案例库,诊断准确率可达78.3%。

动态解读中的痣相演变规律

痣相的吉凶判断需考虑动态变化因素。网页1强调“色泽光润为吉”的原则,这与《相理衡真》提出的“活痣”理论一致:直径超过3毫米、边缘规则且生长毛发的痣,其预示效力更强。临床观察发现,雌激素水平变化会导致孕期内唇部痣颜色加深,这与网页15“唇痣主生育”的传统说法形成有趣呼应。

现代相学研究者提出“时空交互”模型:额部痣在25岁前出现主早慧,35岁后新生则可能预示家庭变故(网页8)。这种年龄维度补充了静态图解的信息缺失。韩国首尔大学的追踪研究显示,颧骨痣颜色从红转黑的人群,事业成功率提升27%,印证了传统理论中“痣色蜕变改运”的说法。

跨学科研究的未来发展方向

痣相学的现代转化需要多学科协同探索。基因学领域正在建立痣位分布与FOXP2基因表达的关联模型,试图从遗传学角度解释家族痣相传承现象(网页62)。大数据技术的应用,使百万级的面部痣相数据库得以构建,香港中文大学的研究团队已发现鼻翼痣人群在金融行业的分布密度超出均值2.3个标准差。

建议建立“文化痣相学”学科分支,整合文献学、医学人类学、统计学研究方法。在实践层面,可开发结合AR技术的动态解析系统,通过实时捕捉痣相变化提供预警提示,如网页18所述鼻翼痣与呼吸道疾病的关联,可接入健康管理平台形成闭环服务。

本文系统梳理了痣相解析图的知识源流与当代价值,揭示其在文化传承与科学认知之间的独特地位。建议公众在参考《中华痣相图谱》等权威资料时(网页26),结合医学检查排除病理因素,以理性态度对待传统智慧。未来研究可深入探索痣相分布与神经突触密度的相关性,或通过fMRI技术观测特定痣相人群的大脑活跃区域,为这门古老学说注入现代科学内涵。