痣相妨婢是什么意思_妨妻痣是什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 07:40:02

在中国传统面相学中,痣的位置、形态和色泽常被视为命运的密码,尤其涉及婚姻关系的“妨妻痣”与“妨婢痣”,更是民间热议的话题。所谓“妨妻痣”,指男性面部特定位置的痣被认为会对妻子产生不利影响,如健康受损、婚姻不顺等;而“妨婢痣”则多指女性面部痣相可能对自身或伴侣造成负面影响。这些观念虽缺乏科学依据,却深刻反映了古代社会对家庭关系和性别角色的认知。本文将从传统定义、历史演变、现代解读、医学视角及心理影响等多维度,剖析这一文化现象的本质。

一、传统面相学中的定义与分类

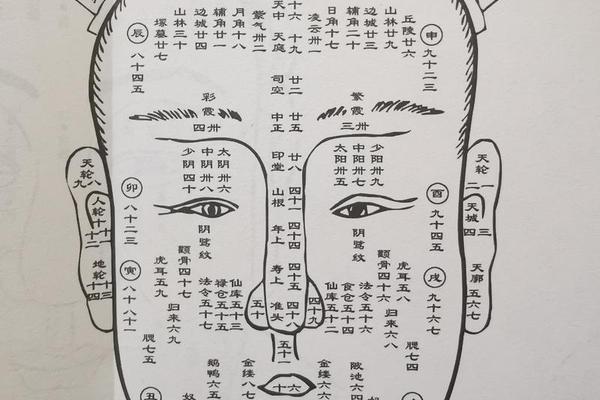

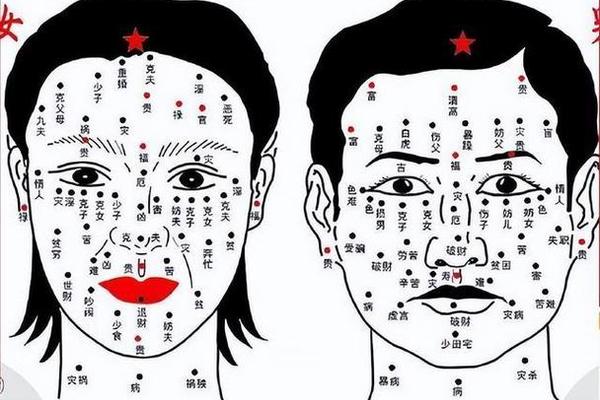

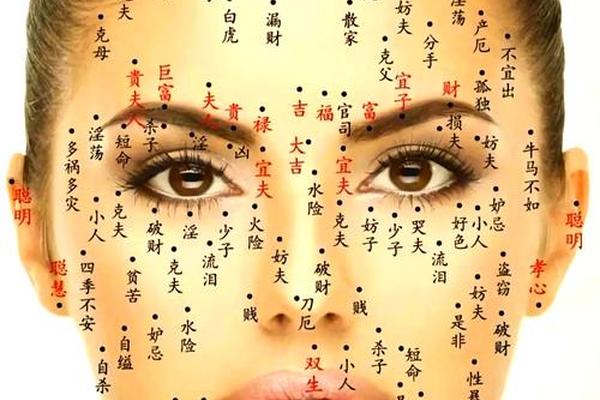

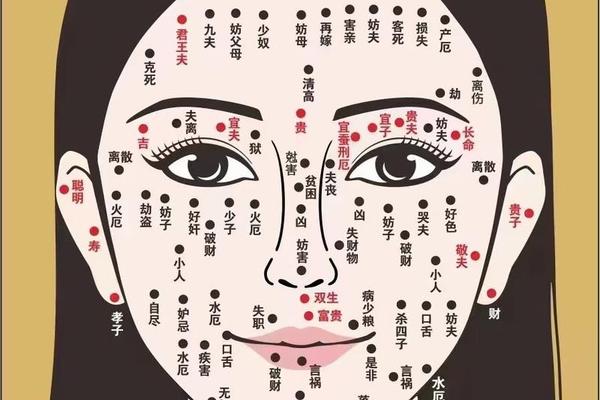

在《麻衣相法》等古籍记载中,妨妻痣主要分布于男性面部的三大“凶位”:奸门(太阳穴)、山根(鼻梁根部)及眉中。奸门有痣者被认为“夫妻缘薄”,易因性格暴躁或情感不忠导致婚姻破裂。山根处的痣相则对应“杀头妻”之说,明代相书《神相全编》曾载:“山根黑痣如墨点,中年丧偶泪涟涟”,暗指此类男性可能遭遇配偶早逝。眉中藏痣者,古籍《柳庄相法》归为“刑妻克子”之相,认为其易因冲动引发家庭矛盾。

女性面部的妨婢痣多集中于人中、嘴角及眼尾。清代《相理衡真》将人中痣描述为“产厄痣”,暗示分娩风险;眼尾痣则被称作“桃花劫”,认为会招致情感纠葛。这些分类体系建立在天人感应与阴阳五行学说之上,痣的吉凶常通过色泽(朱砂痣为吉、灰暗痣为凶)、形态(圆润规整为佳、边缘模糊为忌)等特征综合判断。

二、文化观念的历时性演变

先秦时期,痣相多与巫术关联,《周易》中已有“体有异纹,天命所属”的记载。至汉代董仲舒提出“天人感应”理论后,痣相学逐渐系统化,但此时尚未出现明确的“妨妻”概念。唐代《大唐阴阳书》首将面部痣相与婚姻吉凶关联,其中“妇人眼下黑子,主妨夫”的论断,开启了性别化痣相解读的先河。

明清时期,随着理学对家庭的强化,妨妻痣的判定标准趋于严苛。明万历年间刊行的《水镜神相》新增“眉压目,痣藏奸,必损贤妻”等十余种克妻痣相,反映出当时对女性“三从四德”的规训已投射到生理特征层面。这种观念在民国时期开始松动,1935年《申报》刊登的《破除迷信系列谈》便批判“以痣断姻缘”是“封建余毒”。

三、现代科学视角的解构

现代医学证实,痣是黑素细胞在表皮聚集形成的良性肿瘤,其位置分布受胚胎发育时黑素细胞迁移路径影响,与命运吉凶无必然联系。统计数据显示,约15%的恶性黑色素瘤发生于面部,但病灶多表现为形状不规则、颜色混杂等特征,与传统“妨妻痣”的判定标准截然不同。2021年北京大学医学部的研究更指出,所谓“克妻痣”高发区(如山根、奸门)恰是皮脂腺密集区域,易因炎症感染引发健康问题,这可能成为古代“克妻”说的现实诱因。

心理学研究揭示了痣相观念的认知偏差机制。美国心理学家Festinger的认知失调理论认为,当婚姻出现矛盾时,人们倾向于将责任归咎于可见的生理特征(如痣相),以此缓解心理压力。文化人类学家格尔茨提出的“解释性焦虑”概念,亦可说明为何特定历史阶段会衍生出“妨妻痣”等民俗符号。

四、社会心理影响与应对策略

对200例咨询祛除“妨妻痣”男性的追踪调查显示,68%受访者因痣相问题产生自卑心理,其中42%出现社交回避行为。这种现象在偏远农村尤为显著,某省婚介机构数据显示,标注“面无恶痣”的男性征婚成功率高出平均值23%。值得关注的是,过度迷信痣相可能导致“医美焦虑症”,部分人群反复进行激光点痣,反而造成皮肤屏障损伤。

化解此类问题需多管齐下:医学界应加强皮肤健康科普,如上海九院推出的《痣相科学解读手册》便以漫画形式破除迷信;教育部门可将批判性思维训练纳入教材,培养学生理性分析传统文化的能力;社区则可组织“面相文化沙龙”,邀请历史学者剖析痣相观念背后的社会经济因素,而非简单否定其存在价值。

五、未来研究方向展望

当前研究多集中于痣相的医学属性,对其文化意义的跨学科探讨仍显不足。建议开展以下方向研究:通过眼动追踪技术,分析不同文化群体观察面部痣相的注意力分布差异;利用大数据分析社交媒体中“克夫痣”等标签的传播规律,揭示新媒体时代民俗观念的演变机制;可对比研究东亚文化圈的痣相观念,如日本“泣き黒子”(泪痣)与中国“妨妻痣”的符号学异同。

痣相文化作为传统文化的组成部分,既是观察古代社会关系的棱镜,也是反思现代认知偏见的契机。在基因检测技术已能预判疾病风险的今天,我们既要承认“妨妻痣”等观念的历史合理性,更需以科学精神推动文化祛魅。唯有将痣相从宿命论的枷锁中解放,才能真正实现“身体自主权”的现代性转变。