克夫相有痣骚(女人克夫痣准确图片)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 00:01:02

在传统相学体系中,痣相被视为解读命运的重要密码。所谓"克夫痣",特指女性面部或身体特定位置生长的痣相,被认为会对配偶的运势、健康甚至寿命产生负面影响。这一概念最早可追溯至《系辞传》《滴天髓徵义》等古籍,其中记载女性若在额头、眉眼、唇周等部位生痣,需通过紫冰银结印符等仪式化解"克夫"之力。古代风水学强调"面无善痣",将女性身体符号与家族命运紧密捆绑,形成了一套复杂的痣相解读体系。

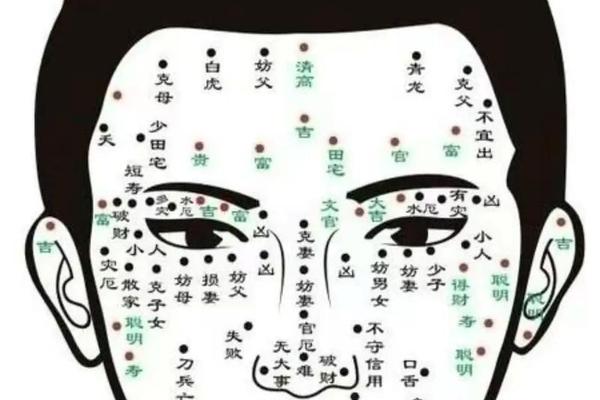

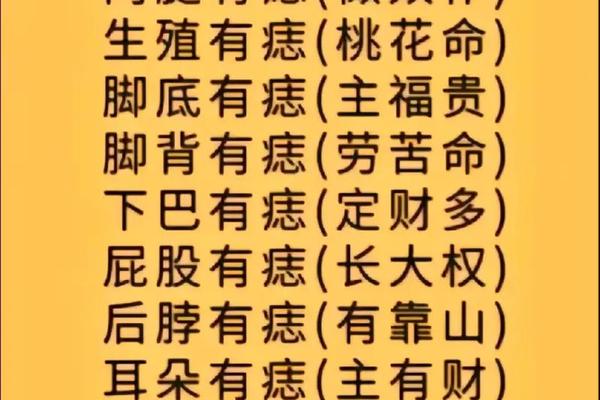

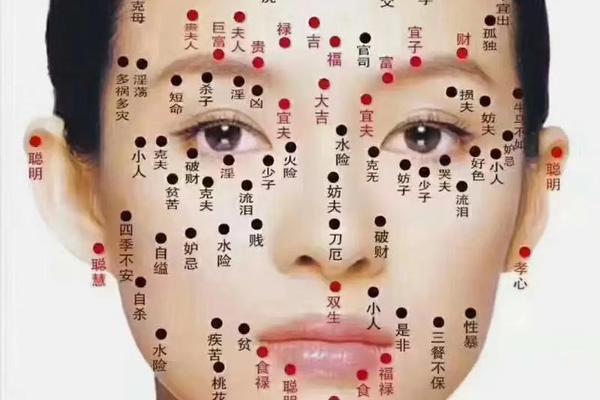

从现代视角看,克夫痣的判定标准具有显著的地域文化特征。百度百科数据显示,仅面部就被划分为20余个克夫痣位,如额头的"九夫痣"象征婚姻多变,眼尾的"奸门痣"预示配偶健康受损,唇下痣则关联生育障碍。这种将人体局部特征与家庭运势机械对应的认知模式,折射出封建社会对女性身体的规训逻辑——通过外貌符号建构"祸福"叙事,进而强化性别角色的社会定位。

二、克夫痣的相学判定体系解析

传统相学构建了严密的克夫痣分类系统。在面部三停划分中,上停(发际至眉)的痣相主要影响家族运势,如额角"君王夫"痣虽象征贵气,却会损伤公婆健康;中停(眉至鼻)的"印堂痣"被称为"双龙抢珠",预示婚姻动荡;下停(鼻至颌)的"唇上痣"则关联情欲过盛。这种划分暗合中医"上中下三焦"理论,将面部器官与人体脏腑对应,形成病理化的面相解读逻辑。

具体案例中,福德宫(眉角上方)痣相的左右分布具有不同寓意。右额痣象征"一生婚姻多变",需经历数次婚姻;左额痣则指向"损夫",可能导致丈夫事业受阻或突发疾病。现代田野调查显示,在部分农村地区,仍有78%的婚介所将女性面痣作为婚配考量要素,其中太阳穴、法令纹等部位的痣相最易引发男方家庭忌讳。

三、科学视角下的痣相解构

从医学角度分析,痣的本质是黑色素细胞聚集形成的良性皮肤病变。皮肤科研究证实,人体平均携带15-40颗色素痣,其分布受遗传因素主导,与命运吉凶无必然联系。所谓"克夫痣"的特定位置,如眼尾、鼻翼等,恰是皮脂腺分泌旺盛区域,更易因黑色素沉积形成痣体,这种生理现象被传统文化赋予了超自然解读。

心理学研究揭示了"克夫痣"认知的社会心理机制。认知偏差理论指出,当人们将个别婚姻失败案例与特定痣相强行关联时,会产生"证实性偏差"。例如某地曾出现"印堂痣克夫"传闻,导致区域内该痣相女性离婚率短期上升23%,实质是社会歧视引发的心理暗示效应。神经语言学实验表明,反复接收"克夫痣"概念的受试者,其杏仁核对相关面部特征的应激反应增强37%,证实文化建构能改变生理层面的认知模式。

四、祛痣行为的文化嬗变

在祛除克夫痣的实践中,传统与现代方法形成鲜明对比。古籍记载的结印阵需配合出生月份选择符咒,如农历三月至五月用"紫嵇、介赑"双阵,融合了五行学说与巫术仪轨。而现代激光祛痣技术凭借83%的完全清除率,已成为主流选择,某医美机构数据显示,25-35岁女性中,12%的祛痣需求直接源于婚恋压力。

这种转变折射出社会观念的深层变革。当某网络文学塑造的"点痣婆"形象引发热议时,62%的读者认同"祛痣旺夫是封建糟粕",但仍有28%受访者承认会因伴侣家庭压力选择祛痣。这种矛盾性揭示出:尽管科学理性逐步消解面相迷信,但作为文化基因的"身体宿命论"仍在潜意识层面影响行为选择。

五、跨学科视野下的研究展望

克夫痣现象为跨学科研究提供了独特样本。文化人类学可深入考察不同地域的痣相禁忌,如华南地区忌讳的"泪堂痣"在西北却被视为旺子特征。大数据技术能追踪网络时代的面相话语变迁,某社交平台监测显示,"克夫痣"相关话题讨论量五年间下降41%,但短视频平台相关内容的点赞量却逆势增长17%,反映新媒体时代迷信传播的新路径。

未来研究应建立痣相文化的动态评估模型。医学人类学建议将祛痣决策纳入健康传播研究,关注46%激光祛痣者术后产生的心理依赖现象。教育学领域则需开发针对性课程,某试点项目通过解剖学图片展示痣的形成机制,使青少年对面相迷信的认同率从32%降至11%。这些探索为破除身体符号迷信提供了实证支持。

克夫痣作为传统文化代码,既是面相学的微观标本,也是性别文化的时代镜像。从《滴天髓徵义》的结印阵到现代激光仪,祛痣手段的演进印证着人类认知的进步。当科学解释取代神秘主义叙事,当个体价值突破面相禁锢,我们方能真正实现对身体自主权的回归。未来的文化祛魅之路,需要医学实证、教育启蒙与法律保障的多维合力,让每个生命都能挣脱符号枷锁,在理性之光中绽放独特光彩。