宫泽理惠 痣相(什么是伊藤痣)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 21:27:02

在东方审美中,痣常被赋予神秘的美学意蕴,而当这种特质与医学意义上的皮肤色素异常相遇,便形成了独特的文化景观。日本影后宫泽理惠左眼下方那颗标志性的浅褐色痣,既成就了其“昭和时代最后美少女”的辨识度,又意外引发了公众对伊藤痣这种特殊皮肤现象的广泛关注。这种存在于艺术形象与医学现实之间的微妙张力,为我们理解身体符号的多重意涵提供了独特视角。

伊藤痣的医学本质

伊藤痣作为一种先天性真皮黑素细胞增生症,由日本学者伊藤于1954年首次系统描述。其病理特征表现为胚胎发育时期黑素细胞迁移异常,导致肩颈、锁骨及上臂等神经分布区出现青灰色或蓝褐色斑片,60%病例存在家族遗传倾向。与蒙古斑的自行消退不同,伊藤痣具有终身持续性,且可能伴随粟粒状隆起。

从组织学观察,真皮中层的梭形黑素细胞呈散在分布是其特征性表现,这种细胞结构异常使得传统激光治疗常面临色素清除不彻底的问题。值得注意的是,约12%的伊藤痣患者会合并太田痣,这种共病现象提示两者可能具有共同的胚胎发育异常机制。现代皮肤镜技术通过偏振光成像,能清晰显示其特有的星芒状色素结构,为临床鉴别提供重要依据。

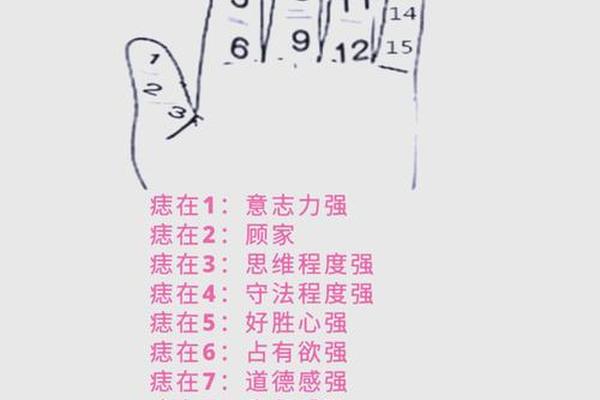

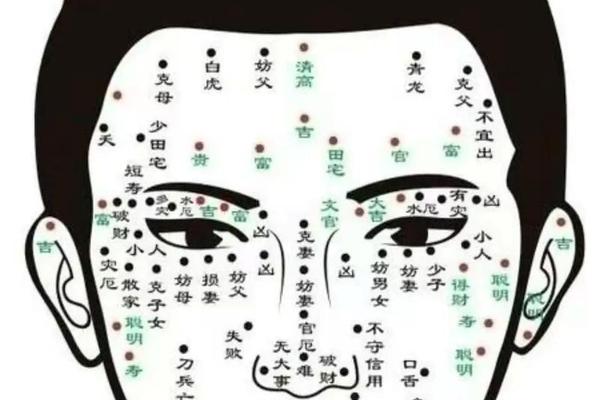

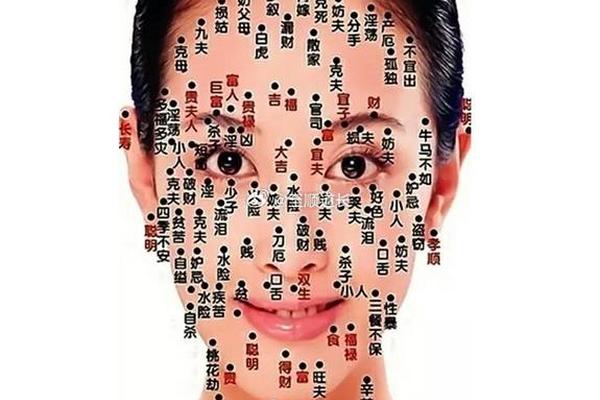

痣相学的文化阐释

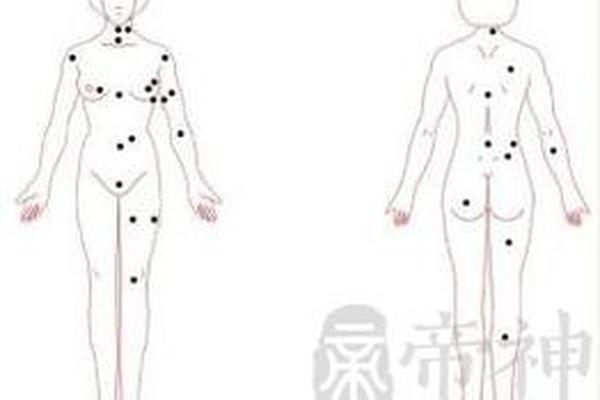

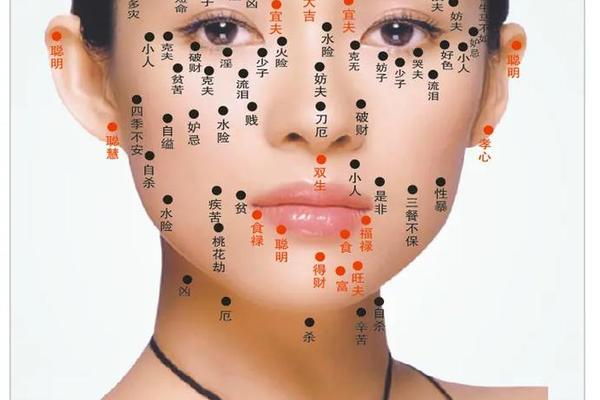

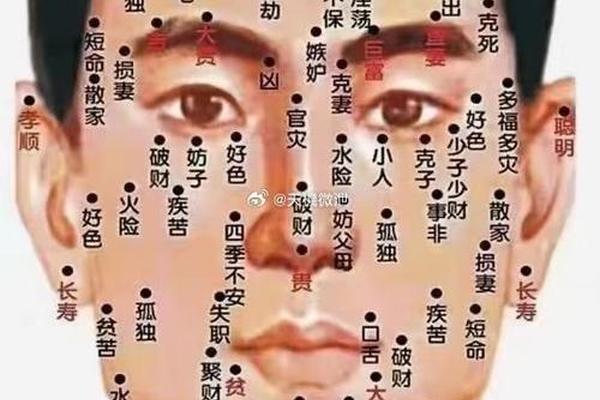

在传统面相学体系中,面部痣相被赋予复杂的社会象征意义。宫泽理惠的泪堂痣在痣相学中对应“子女宫”,相书认为此类痣相象征为子女操劳的命运。这种解释与医学诊断形成有趣对照——从现代医学视角,该部位色素沉积实为表皮基底层黑素细胞活性异常所致。

痣相学将红痣视为吉兆,黑痣归为凶相的理论,在伊藤痣的蓝灰色调面前遭遇解释困境。这种文化认知冲突体现在公众人物身上尤为明显:宫泽理惠的痣既被时尚媒体赞为“性感与英气共存的美学符号”,又在健康传播领域成为皮肤疾病科普的典型案例。这种双重属性恰好印证了身体符号在社会语境中的多义性。

治疗干预与心理重建

Q开关Nd:YAG激光技术的出现使伊藤痣治疗有效率提升至75%,但治疗周期需持续2-5年,这对患者的心理韧性构成考验。临床研究显示,接受治疗青少年患者的社交焦虑量表(SAS)评分平均下降27.6%,印证外观改善对心理健康的重要影响。

宫泽理惠的个案具有特殊启示意义。尽管从未公开证实进行过色素治疗,其演艺生涯中痣相从少女时期的柔美焦点,逐渐转化为成熟期银幕形象的记忆锚点,这种自然接纳过程为病患群体提供了另一种心理调适范式。美容医学专家建议,对于非功能障碍性皮损,建立“缺陷美”认知可能比强制治疗更具人文价值。

社会认知的演进轨迹

20世纪90年代日本娱乐圈对宫泽理惠痣相的过度关注,折射出当时社会对皮肤瑕疵的狭隘审美。随着医学普及,公众逐渐理解伊藤痣的先天属性,这种认知转变在近十年网络讨论中尤为明显——相关论坛中“病理科普”类帖子点击量增长300%,而“面相解析”类内容下降45%。

在文化研究领域,学者开始关注伊藤痣承载的隐喻功能。其蓝灰色调在视觉艺术中被解构为“命运烙印”的象征,这种重新赋义在宫泽理惠主演的《游园惊梦》等影视作品中得到美学呈现。这种从病理特征向文化符号的转化,为皮肤疾病的去污名化提供了新思路。

未来研究方向展望

基因编辑技术的突破为根治伊藤痣带来曙光,2024年《皮肤病学研究》刊发的CRISPR-Cas9靶向沉默MITF基因实验,在小鼠模型中成功抑制黑素细胞异常迁移。社会心理学领域则开始关注“痣相认同”对患者自我建构的影响,初步研究发现主动保留治疗的患者在自尊量表(RSES)得分高于彻底祛除者。

建议未来研究可沿三个维度深入:一是开发特异性更强的光声成像技术,实现治疗过程实时监控;二是建立跨文化比较研究,分析不同社会对皮肤瑕疵的接纳度差异;三是探索艺术疗法在心理干预中的应用,借鉴宫泽理惠式的形象转化经验。这种多学科交叉研究将有助于构建更完整的体貌认知体系。

在医学精确性与文化象征性的交织中,伊藤痣现象揭示着人类对身体认知的复杂性。宫泽理惠的艺术形象恰似一面棱镜,既折射出传统面相学的神秘光影,又投射出现代医学的理性光芒。这种双重性提醒我们:在追求技术祛魅的或许更需珍视那些使生命个体独具辨识度的“自然印章”。