面相与痣相含义相同吗,面部痣相可信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 17:39:02

在中国传统文化中,面相学与痣相学常被视为解读命运与性格的“密码”,前者通过面部整体特征推断人生轨迹,后者则聚焦于痣的位置、色泽与形态判断吉凶。两者看似同源,实则存在逻辑差异——面相强调整体性,而痣相更强调局部象征。随着现代科学的发展,这些传统理论的可信度引发争议。本文将从文化传统、科学验证、生理关联及社会心理等维度,探讨面相与痣相的关系及其现实意义。

一、文化传统:符号化与隐喻的交织

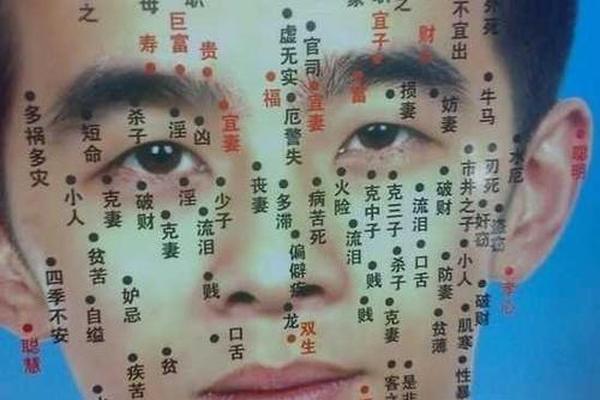

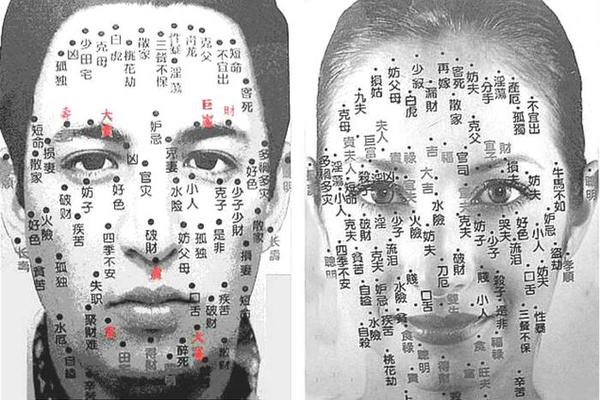

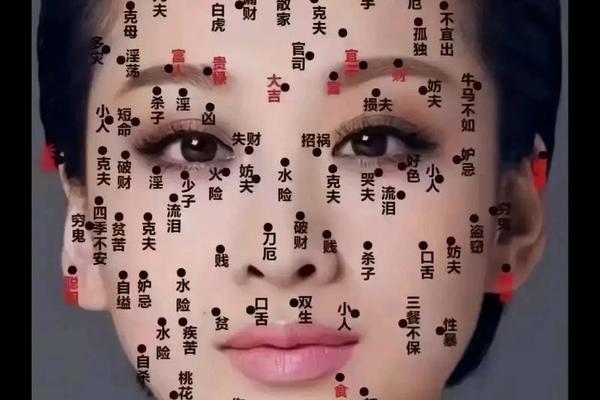

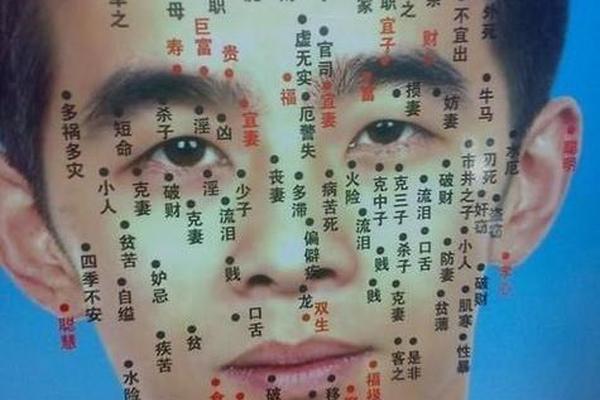

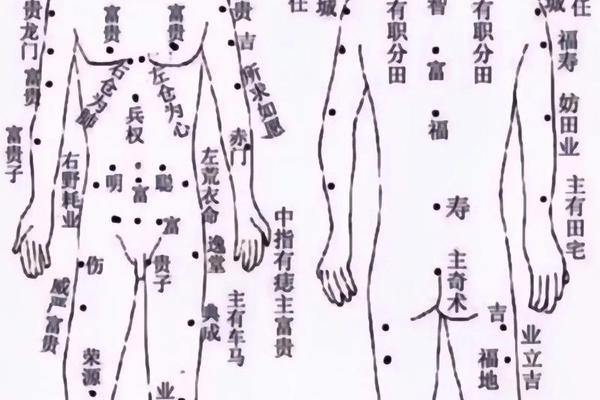

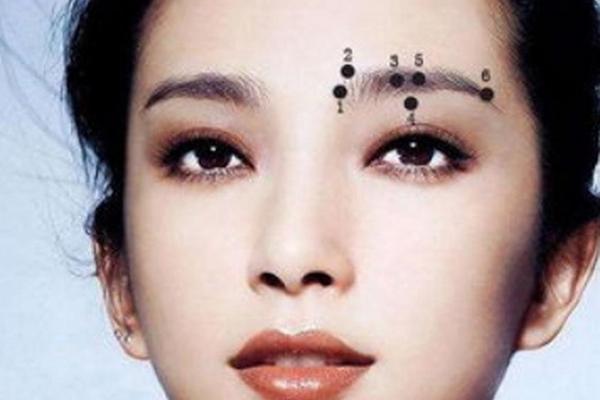

面相学与痣相学共同植根于“天人感应”的哲学观,认为人体是宇宙规律的微观映射。古代典籍《麻衣神相》提出“形貌定贵贱”,将面部划分为三停六府,强调五官比例与运势的关联。而痣相学则细化到具体点位,例如“鼻头痣主招小人”“耳垂痣象征福寿”,甚至对颜色提出“红痣吉,黑痣凶”的论断。这种局部与整体的互补,形成了传统命理学的双重叙事框架。

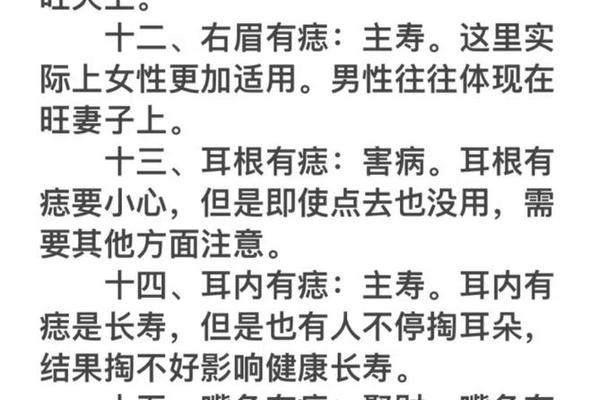

两者的理论侧重存在矛盾。面相学注重动态观察,如《人元脉影归指图说》认为“气色随运而变”,而痣相学更依赖静态特征,如网页1指出“痣色晦暗者长哪都凶”。这种差异折射出古代相术的实用主义倾向:面相用于长期命运推演,痣相则多用于即时吉凶判断。例如,眼皮痣被解读为“忤逆尊长”,而鼻旁痣则暗示“好淫破财”,这种具体化解释更易被民间接受。

二、科学验证:经验与实证的鸿沟

现代科学对面相与痣相的验证呈现两极分化。心理学研究表明,人类本能地通过面部特征判断性格,例如宽脸男性因睾酮水平高更易被感知为“攻击性强”,这与传统“颧骨高者掌权”的说法部分吻合。但痣相学的科学性备受质疑:德国医学界虽承认痣与健康相关(如黑色素瘤风险),却否定其与命运的因果关系。遗传学进一步指出,痣的分布主要由基因和紫外线暴露决定,与“天命”无关。

实证研究更揭示传统理论的矛盾性。网页36提到,人们通过0.1秒观察即可判断外向性,准确率超随机水平,但痣相预测却缺乏可重复性。例如,网页1称“眼尾痣主桃花劫”,而网页14却认为“右脸痣主贵”,同一位置在不同体系中的解读可能截然相反。这种主观性与模糊性,使痣相学难以通过双盲实验验证。

三、生理关联:表情习惯与神经可塑性

现代研究为“相由心生”提供了新解释。频繁的表情动作会重塑面部肌肉走向,如长期皱眉者在放松时仍显“川字纹”,这与传统“眉间痣主极端”的观察存在巧合。神经可塑性理论进一步指出,性格倾向可能通过激素分泌影响皮肤状态——焦虑者皮质醇水平升高,易引发痤疮或色斑,间接形成“愁苦相”。

痣相与健康的关联则得到部分医学支持。网页53提到,耳后痣若突然增大需警惕黑色素瘤,而中医认为特定区域痣色变化可能反映内脏病变,如下唇痣发暗或与消化系统相关。但这种关联是病理性的,与“天命论”无本质联系。例如,鼻头痣在相学中象征“破财”,医学上却可能提示幽门螺杆菌感染。

四、社会心理:自我实现与认知偏差

面相与痣相的“预言效应”常通过心理暗示实现。社会学家默顿提出的“自证预言”在痣相中尤为明显:被认定为“克夫痣”者可能因焦虑破坏亲密关系,最终“验证”预言。网页23的案例显示,30%受访者因点痣改变社交行为,侧面反映心理暗示的强大作用。

认知偏差则强化了传统理论的传播。确认偏误使人选择性记住“应验”案例,而忽视反例——例如某人恰好在点除“事业痣”后升职,便归因于痣相改变,忽略能力积累。大数据分析发现,网络平台更倾向传播“奇痣改命”等猎奇内容,算法推送进一步固化了这种认知偏差。

五、理性认知:文化价值与科学边界

作为文化遗产,痣相学具有民俗学与社会学研究价值。网页27指出,清代相书详细记录200余种痣相,反映古代社会对命运认知的集体意识。现代营销领域,部分企业甚至借鉴“旺财痣”概念设计吉祥物,说明其符号化功能仍具现实意义。

但科学边界必须明确。医学界呼吁关注痣的形态变化而非象征意义,ABCDE法则(不对称、边缘不齐、颜色不均等)已成为皮肤癌筛查标准。心理学家建议将面相观察作为人际交往的辅助工具,例如通过“眼神稳定度”初步判断可信度,而非机械套用传统理论。

面相与痣相的关联本质是文化建构与生物特征的混合体。两者在符号象征层面存在交集,但科学验证性差异显著:面相学部分结论得到心理学佐证,而痣相学仍属经验范畴。未来研究可探索两个方向:一是通过AI面部识别技术量化性格预测模型,如斯坦福大学已开发通过微表情分析抑郁倾向的算法;二是从文化人类学角度,研究痣相理论在不同族群中的变异规律,例如对比亚洲“眉间痣主贵”与欧洲“美人痣”的象征差异。对于公众而言,理性态度应是:欣赏传统智慧的美学价值,警惕其过度解释;关注痣的健康警示,而非命运隐喻。