拍照可以显示痣相 手机照片测面相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 04:48:01

在科技与传统文化交织的今天,一部智能手机便能将古老的相术智慧装入掌心。只需上传一张清晰的面部照片,人工智能算法便能解析五官特征、痣的位置与形态,生成一份包含性格、运势甚至健康风险的分析报告。这种结合传统面相学与数字技术的应用,不仅让古老的痣相文化焕发新生,也引发了对科学性与隐私安全的双重思考。

一、技术原理:图像识别与算法分析

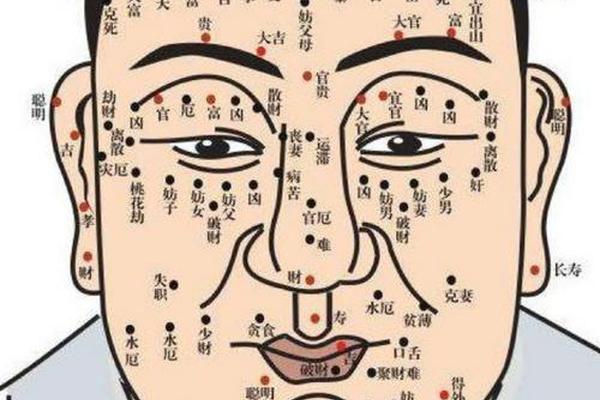

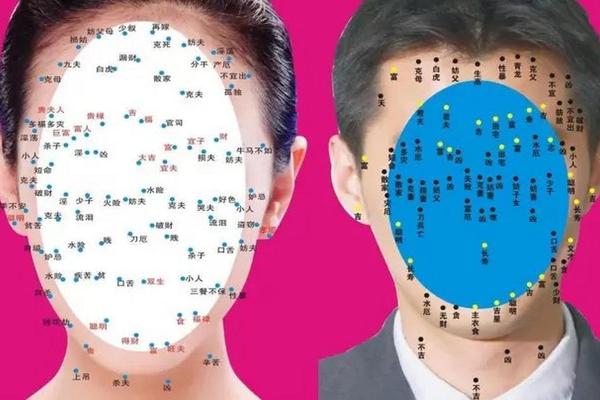

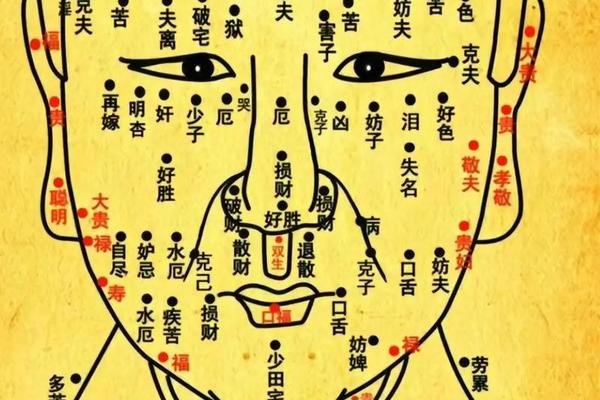

手机测面相的核心技术建立在深度学习与图像识别之上。系统通过105个面部定位点精准捕捉五官轮廓、痣的位置及形态特征,例如眉毛间距、鼻梁弧度、痣的色泽与边缘规则度等。人工智能模型经过近20万张标注样本的训练,能够将用户的面部数据与面相学理论库进行匹配,生成个性化的分析报告。例如,眼角泪痣可能关联情感波折,而额中圆润红痣则被解读为智慧象征。

值得注意的是,这类算法并非简单复刻传统相术。开发团队将中医的整体观融入模型设计,例如将面部区域对应脏腑经络,结合痣的颜色(如鲜红为吉、暗沉为凶)与形状(圆润为佳、不规则为忌)进行多维度评估。这种数据驱动的方法,使得现代面相分析比传统“肉眼观相”更具标准化特征,但也因算法黑箱化而存在解释性不足的争议。

二、传统与现代:科学理性与文化信仰的碰撞

从医学视角看,痣的本质是黑素细胞聚集,其形成受遗传与紫外线暴露影响,与命运并无必然关联。医学界更关注痣的恶性病变风险,例如直径超过6毫米、边缘模糊的痣可能是黑色素瘤的前兆。这与传统痣相学将痣视为“命运密码”的认知形成鲜明对比。但有趣的是,现代应用通过技术嫁接实现了功能转型——某些APP既能提供娱乐性面相解读,又能监测痣的形态变化预警皮肤癌,准确率达83%。

心理学研究则为这种文化现象提供了新解释。“巴纳姆效应”揭示了人们易接受模糊描述的倾向,例如“额头痣代表领导力”这类宽泛结论,往往引发强烈自我认同。“自我实现预言”机制表明,相信吉痣象征好运的人可能更积极进取,而认定凶痣者或陷入焦虑循环。这种心理暗示效应,使得科技赋能的相术在现代社会仍具生命力。

三、争议与风险:隐私黑洞与认知误导

便捷性背后潜藏着数据安全隐患。多数面相APP要求获取相机权限并上传生物特征,这些包含108个面部特征点的数据若遭泄露,可能被用于伪造人脸识别。2023年某知名应用即因违规收集23万用户面部信息被查处,暴露出行业监管漏洞。更值得警惕的是,部分平台将面相数据与八字、指纹等信息关联,构建起庞大的个人命理数据库,形成难以追溯的信息灰色产业链。

在认知层面,过度依赖算法解读可能引发非理性决策。测试者上传同一照片至不同平台,获得的运势评分差异可达15分,分析结论也常自相矛盾。更有个案显示,青少年因系统提示“法令纹痣克父”而产生严重家庭矛盾。这些现象折射出科技包装下的传统文化,若缺乏正确引导,可能异化为新型数字迷信。

四、未来展望:寻找科技与人文的平衡点

要实现良性发展,需建立多维治理框架。技术层面可借鉴医疗AI的规范,例如欧盟《可信人工智能指南》要求算法透明化,用户应有权知晓分析逻辑与数据用途。文化传播方面,可参考故宫数字化经验,通过AR技术还原《麻衣相法》等典籍的相术演变史,使娱乐性应用兼具教育功能。商业创新方向,或可探索“健康监测+文化解读”双模式,如将痣相分析与皮肤癌早筛结合,既符合医学规范又保留文化趣味。

站在传统与现代的交汇点,手机测面相现象本质是技术对人本关怀的重新诠释。它提醒我们:在算法解析五官轮廓时,不应忘记面相学承载的,始终是人类对自我认知的永恒追问。唯有在数据安全、科学理性与文化尊重之间找到平衡,方能让千年相术智慧在数字时代绽放新的文明之光。