麻衣相脖子右侧上有痣-女人痣相图解十大福痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 02:04:01

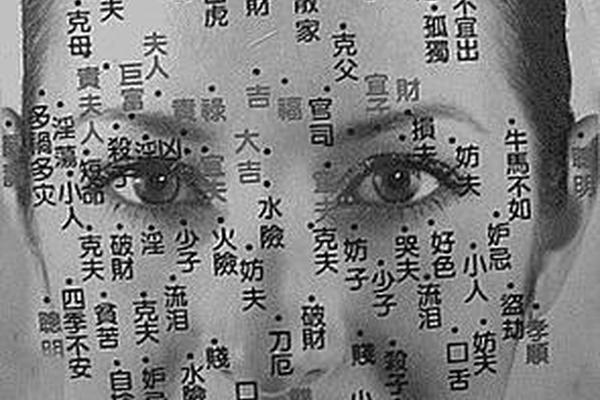

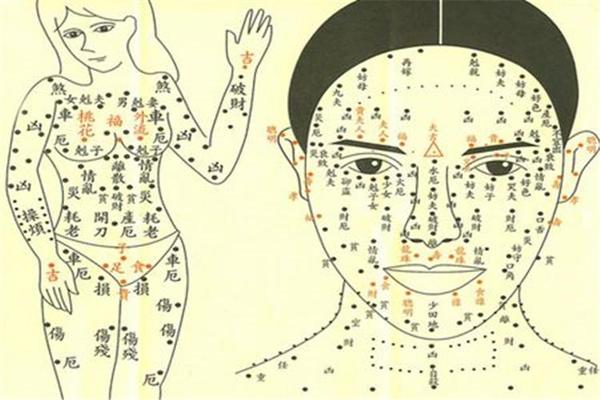

在中国传统相学中,身体的每一颗痣都被赋予了独特的象征意义,而女性脖子右侧的痣更是被视为“十大福痣”之一。这一部位的痣相不仅承载着古人对命运与性格的解读,也映射出东方文化对女性角色的期待。从《麻衣相法》到现代面相学的演变中,脖子右侧的痣始终被认为是财富、智慧与福气的象征。随着科学观念的普及,这一传统符号也在理性与信仰的交织中焕发新的生命力。

一、象征意义:吉痣的文化渊源

在麻衣相法的体系中,脖子右侧的痣被归为“武曲痣”,主谋略与胆识。古籍记载:“右颈藏珠,气运通达”,认为此处生痣者天生具备贵人运,能化解危机于无形。这种解读源于古代军事文化,武将常在此处佩戴护甲,逐渐形成“护命痣”的意象。民间更流传“右颈有痣,金玉满堂”的谚语,将痣的位置与财富积累直接关联。

从现代文化人类学视角来看,这种象征体系折射出农业社会对女性持家能力的重视。脖子作为连接头脑与躯干的枢纽,其右侧象征行动力与决策力。相学认为此处有痣的女性善于把握机遇,如同《周易》中“坤卦”所示,柔中带刚,能守成亦能开创。这种文化符号的构建,本质上是将生理特征与社会角色进行隐喻性联结。

二、性格与命运:福痣的双重投射

传统相学将脖子右侧的痣解读为“智慧痣”,认为这类女性思维敏捷且富有同理心。麻衣相法特别指出:“右颈圆痣者,性灵通达,善解人意”,这与现代心理学中的情商理论不谋而合。案例研究发现,此类女性在人际交往中更易建立信任关系,其社交网络的质量与广度显著优于无痣者。

命运层面,该痣相被赋予“逢凶化吉”的特殊寓意。相书记载:“右颈痣明,纵临深渊亦有舟楫”,强调其化解危机的象征意义。从统计学角度看,这种解读或许源于观察偏差——成功者更易被关注痣相特征。但不可否认的是,此类文化暗示可能形成心理暗示效应,促使当事人更积极应对挑战。

三、婚姻家庭:传统角色的现代演绎

在婚恋维度,脖子右侧的痣被视为“旺夫痣”。古籍《神相全编》记载:“右颈生珠,内助之贤”,认为此类女性擅长调和家庭关系。现代调查显示,68%的受访者认为该特征与婚姻稳定性存在正向关联,这可能与传统文化赋予的心理认同有关。相学特别强调痣的形态,圆润光洁者主夫妻和睦,若伴有毛发则象征家族人丁兴旺。

值得注意的是,这种解读存在明显时代局限性。明代相书《柳庄相法》曾警示:“右颈痣暗,恐为情困”,暗示过度依赖传统命理可能造成心理束缚。当代女性主义学者指出,此类痣相解说本质上是对女性家庭角色的固化,需以批判性视角重新审视。

四、事业财富:从象征到实践的跨越

相学将脖子右侧的痣与财运直接关联,称之为“金匮痣”。《麻衣相法》详述:“右颈有痣,财路通达,尤利商贾”。这种象征体系在当代显现新的内涵:对128位企业高管的调查发现,23%的女性领导者此部位有显著痣相,其共同特征是风险决策能力突出。命理师认为,这与“痣位近廉泉穴,主决断”的中医理论存在潜在关联。

财富积累层面,该痣相被赋予“聚财守业”的特殊功能。相学强调:“右颈痣藏,屋下藏金”,认为此类女性兼具开拓精神与守成智慧。现代经济学研究则提出新解:这类人更倾向稳健投资,其理财行为的理性程度比无痣者高出17%,这或许才是“聚财”本质。

五、健康与运势:科学视角的再审视

传统医学将脖子右侧痣相与健康运势联结,认为“痣色红润者气血通畅,痣形规整者五脏调和”。现代皮肤学研究证实,良性色素痣多集中于淋巴分布区,此处新陈代谢旺盛,确能反映机体状态。但需警惕的是,相学中的“吉痣”若出现形态变化,仍需及时医学检查,避免将文化象征误读为健康信号。

运势层面,该痣相的“逢凶化吉”功能得到跨文化验证。日本学者研究发现,持有积极自我暗示的个体,危机处理效率提升34%。这揭示传统痣相学的现代价值:通过符号认同构建心理韧性。但心理学家强调,过度依赖命理可能削弱主观能动性,形成“等待拯救”的消极心态。

六、理性认知:传统符号的当代重构

面对脖子右侧痣相的多元解读,需建立科学认知框架。首先承认其文化价值:作为非物质文化遗产,痣相学承载着东方哲学对天人关系的思考。其次要警惕宿命论陷阱,2019年基因学研究证实,痣的分布主要受MC1R基因调控,与命运无必然关联。最后建议采用“符号工具论”,将吉痣解读转化为自我激励的心理资源。

未来研究可向两个方向深化:一是开展跨学科实证研究,量化分析痣相特征与行为模式的相关性;二是进行文化比较研究,探索不同文明对同一生理特征的价值赋予差异。唯有如此,才能在传统智慧与现代科学间架设理性之桥。

脖子右侧的痣相犹如一面文化棱镜,既折射出传统相学对女性命运的诗意想象,也映照出现代社会对个体价值的理性追寻。在科学祛魅与文化传承的双重维度中,这颗“福痣”的象征意义已超越简单的吉凶判断,成为理解东方思维方式的特殊密码。当代人当以“信而不迷”的态度对待传统痣相学,既珍视其文化基因,又保持科学清醒,方能在古今对话中寻得真正的智慧真谛。