痣相的来历;痣怎么形成的百度百科

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 11:19:02

人类对体表微小色素的观察,既催生了东方文明中独特的命理符号系统,也在现代医学框架下揭示了生物演化的精密规律。从殷商甲骨文记载的"体相吉凶"到当代皮肤病理学研究,这种直径不足1厘米的皮肤标记,始终承载着人类对生命奥秘的探索。这种跨越时空的双重视角,构成了理解痣相文化的历史纵深与现代科学认知的独特坐标。

痣相的起源与文化意涵

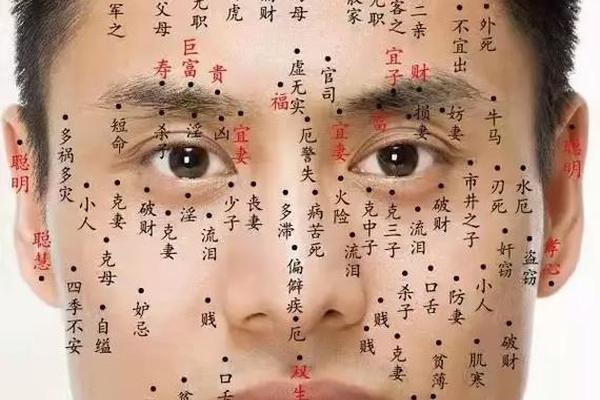

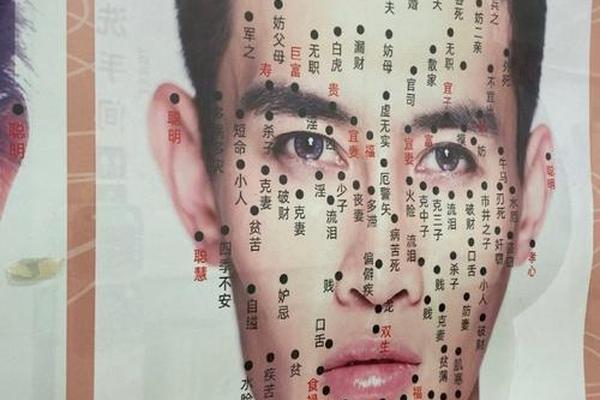

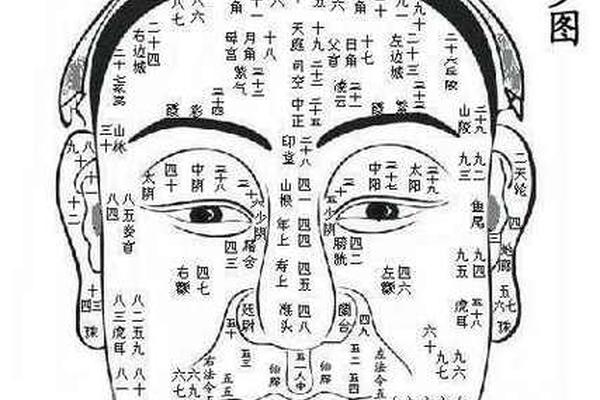

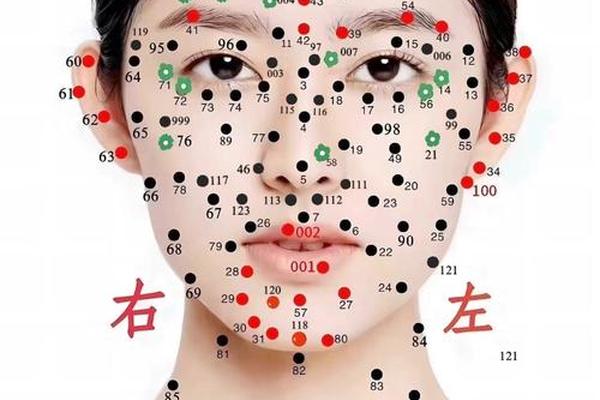

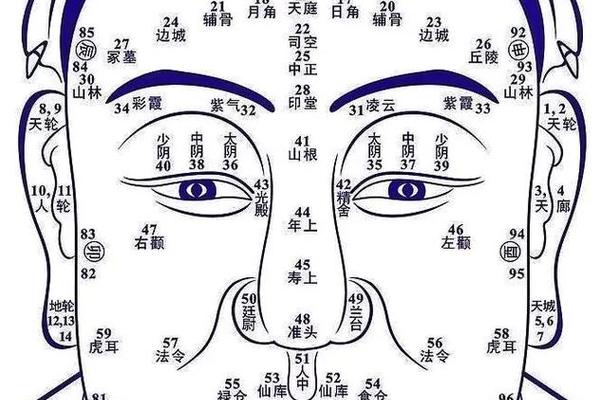

传统相学将体表色素沉积视为宇宙能量在人体投射的星图,形成了"显痣定吉凶,隐痣主福祸"的核心理论体系。显性痣相学说最早见于《麻衣相法》,将面部划分为十二宫位,认为额心痣属官禄、鼻翼痣主财帛,这种空间对应关系暗合古代天人感应思想。明代相术典籍《神相全编》更记载了132种痣相图解,其分类标准已涉及形态学观察——如"硃砂痣主贵,墨斑痣主厄"的色泽判断。

身体隐痣的命理价值在相学体系中更具神秘色彩。敦煌出土的唐代相书残卷显示,足底七星痣被赋予"紫微临凡"的帝王象征,这与《史记》记载刘邦左股七十二黑子的描述形成呼应。这种文化符号的构建,本质上是通过体表标记建立个人命运与宇宙秩序的超自然联结,在缺乏科学认知的古代社会发挥着心理调适功能。

痣的医学形成机理

现代医学揭示,色素痣本质是黑素细胞巢的良性聚集现象。胚胎发育过程中,黑素母细胞从神经嵴向表皮移行时,约0.2%-2.3%的细胞发生定位异常,形成先天性色素痣。这种细胞迁移障碍可能由MITF基因突变引发,该基因编码的转录因子直接调控黑素细胞分化与定位。后天获得性痣则与紫外线暴露密切相关,研究显示户外工作者躯干部痣数量较室内工作者平均多37.5%。

皮肤组织学将痣分为交界型、复合型与皮内型三类发展阶段。交界痣多呈扁平状,黑素细胞局限在表皮-真皮交界带;随年龄增长,约68%的交界痣会向真皮层下移形成皮内痣,这种演化过程与细胞衰老机制相关。特殊部位的痣如甲周痣,因持续机械刺激更易发生结构异变,其恶变概率是普通痣的2.3倍。

传统相学与现代科学的碰撞

传统文化中的"富贵痣"判定标准,在现代医学框架下呈现出新的解释维度。相学推崇的"眉中藏珠",实为复合痣伴毛囊结构,其毛发旺盛可能反映局部雄激素受体活跃;而所谓"克夫痣"多位于易摩擦部位,从医学视角看实际是提醒关注交界痣恶变风险。对足底七星痣的帝王崇拜,在皮肤镜观测下不过是痣细胞沿汗腺分布的特定排列模式。

当代研究证实,传统认为的"凶痣"特征与医学恶变指征存在部分重叠。相学描述的"痣色晦暗、边缘如蟹足",恰与恶性黑色素瘤的ABCDE诊断标准(不对称性、边界模糊、颜色驳杂、直径超6mm、进展变化)形成对应。这种经验观察与科学发现的偶然契合,揭示古代相术可能包含未被系统化的病理观察智慧。

健康管理与文化符号的平衡

面对体表色素沉积现象,现代人需建立分层认知体系。医学建议采用"三阶管理"策略:对稳定痣相保持观察,对高风险痣进行病理监测,对已影响功能的实施显微切除。文化层面则可借鉴日本"痣物语"的审美转化,将传统痣相符号重构为个性化美学元素,如当代彩妆艺术对泪痣的文化赋义。

跨学科研究为痣文化阐释开辟新路径。基因考古学发现,某些家族性痣分布模式与Y染色体单倍群存在关联,这为相学"祖荫痣"传说提供生物学注解。行为经济学研究则显示,特定位置的美人痣可使个体社交吸引力提升19%,这种生物标记的心理暗示作用值得深入探讨。

综观痣相文化的千年流变,其本质是人类对生命随机性的意义建构。现代科学并未消解这种文化符号的价值,而是为其赋予新的诠释维度——当我们理解眉间痣不过是MITF基因的偶然表达,却依然为"美人痣"的传说怦然心动时,便触及了理性认知与诗意栖居的永恒辩证。未来研究可在分子人类学框架下,继续探索文化痣相符号与种群遗传标记的隐秘关联。