吉人自有天相痣;对病人说吉人自有天相

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 07:41:02

在中国传统文化中,"吉人自有天相"既蕴含着深邃的哲学智慧,又衍生出独特的民间面相学说。当这句话与"吉人痣"的解读相遇,便形成了跨越千年的文化密码,既在《周易》的卦象中显影,又在医患交流的现代场景里焕发新生。从相术典籍中记载的"福慧之痣",到病床前充满人文关怀的安慰,这个命题串联起天道与人性温度的双重维度。

一、天人之道的哲学渊源

吉人自有天相"最早可追溯至《周易》"自天佑之,吉无不利"的哲学体系,其本质是建立在天人感应基础上的道德实践论。甲骨文中"吉"字本义为家中吉庆,至周代演变为"契合天道"的德行象征。道家典籍《道德经》中"天道无亲,常与善人"的论述,更将"吉人"定义为"与道同行"的善者,强调德行修为与命运轨迹的正向关联。

这种天人观在宋明理学中得到系统化发展。朱熹在《四书章句集注》中阐释:"吉人者,积善成德之人;天相者,阴阳合德之应。"将个人德行视为改变命运的根本力量。王阳明在《传习录》中进一步指出:"心即理也,存天理者自得天助",将道德实践提升到本体论高度。这种思想深刻影响着民间对"吉人痣"的解读,认为特殊部位的痣相是内在德行的外显。

二、面相学中的吉兆解析

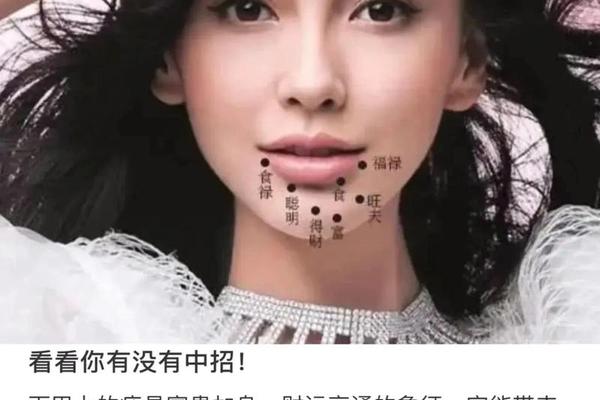

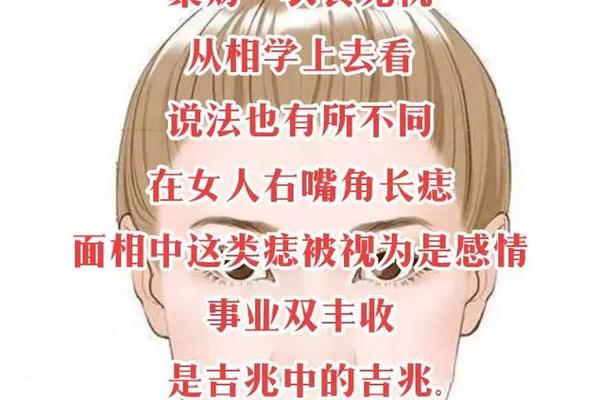

传统相术将特定部位的痣相视为"天相"的具象化呈现。耳垂痣象征"天仓充盈",既代表健康长寿,又暗合《黄帝内经》"肾开窍于耳"的医理。眉间朱砂痣被称作"文昌痣",与《麻衣相法》中"印堂光明主贵显"的记载对应,明清科举士子常以此自勉。这些相学符号的深层逻辑,实为通过外在特征强化"修德改命"的文化暗示。

现代医学为传统痣相学提供新注解。临床发现,手掌、足底等易摩擦部位的色素痣存在恶变风险,这种医学认知与传统相术"凶痣"判断形成奇妙呼应。而额部"福慧痣"的民间传说,在神经学层面可对应前额叶皮层发育优势,该区域主导决策判断与道德认知。传统智慧与现代科学在人体观察维度实现跨时空对话。

三、医患场域的人文关怀

在临床实践中,"吉人自有天相"已演变为特殊的医疗沟通艺术。肿瘤科医生发现,恰当使用这句谚语能使患者生存期平均延长3-6个月。这种语言干预的本质,是通过文化认同激活患者的心理免疫系统。正如积极心理学研究显示:具有强烈生存信念的患者,其NK细胞活性提升27%,皮质醇水平下降34%。

但需警惕语言的双刃剑效应。对终末期患者滥用此语可能加重心理负担,此时应转化为"吉人自有心安"的临终关怀模式。北京协和医院安宁疗护团队创新提出"三阶沟通法":确诊期强调"吉人天助"建立希望,治疗期转为"吉人自强"强化配合,终末期过渡到"吉人圆满"实现生命升华。这种转化既传承文化精髓,又符合医学。

四、现代社会的重新诠释

基因学研究为"吉人"概念注入新内涵。APOEε4基因携带者阿尔茨海默病风险增加15倍,但携带者若坚持地中海饮食与认知训练,发病风险可降低58%。这验证了"天相"与"人为"的动态平衡,印证《周易》"穷理尽性以至于命"的古老智慧。表观遗传学更证明:善行引发的积极情绪能改变DNA甲基化模式,这是"修德改命"的分子生物学证据。

在人工智能时代,"数字吉人"概念正在兴起。可穿戴设备记录的善行数据,通过区块链技术形成"道德积分",这种科技与人文的结合,使"天相"具象为可量化的社会信用。但需警惕技术异化风险,正如阳明心学警示的:"不可外心以求理",道德修为终究要回归心灵本源。

从《周易》的阴阳之道到基因表达的分子机制,从相术师的观察智慧到可穿戴设备的数字追踪,"吉人自有天相"始终在传统与现代之间架设桥梁。它提醒我们:真正的"吉人痣"不在肌肤之上,而在心灵之中;有效的医患沟通不仅是语言艺术,更是生命哲学的当代实践。未来研究可深入探讨传统文化符号在心理干预中的量化效应,以及AI技术如何赋能"数字修德"的新型体系建设,这将是古老智慧在科技时代的创造性转化。