网上的痣相准不准 面相的痣相说法准吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 06:09:02

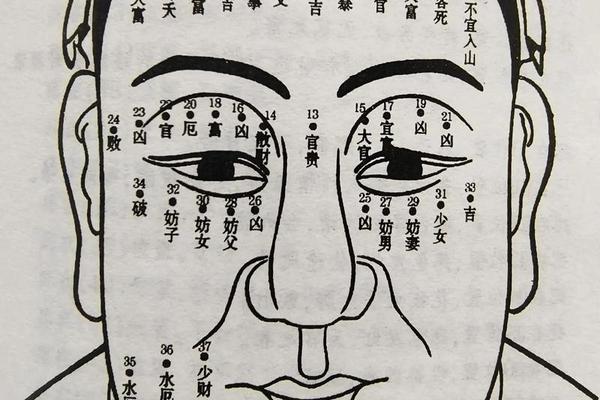

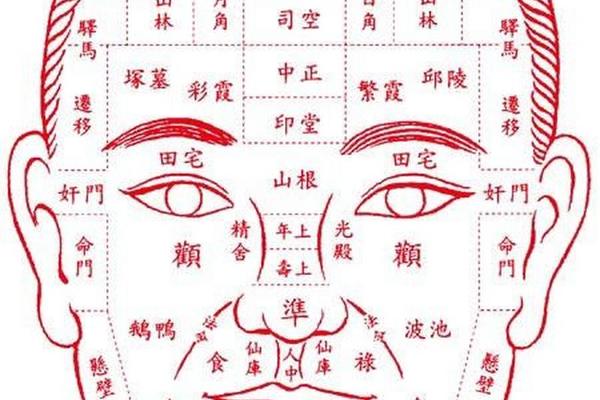

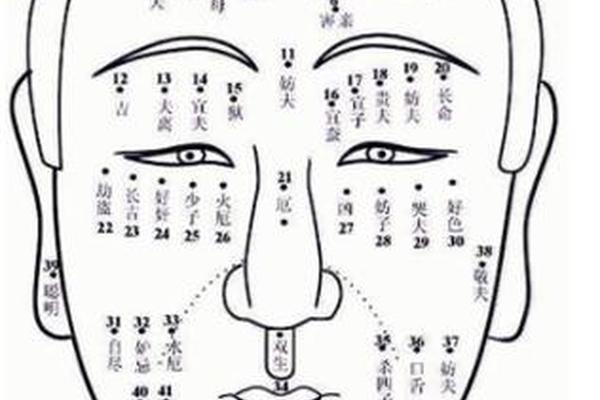

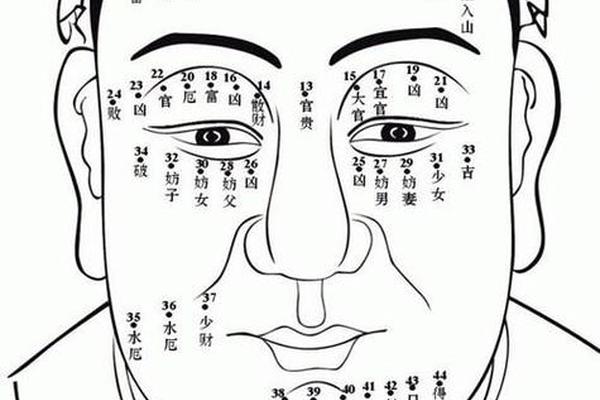

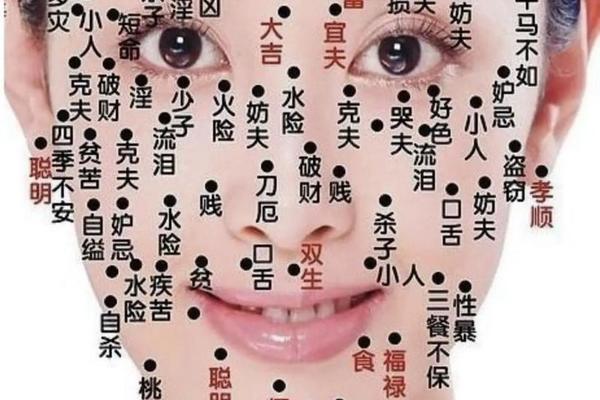

痣相学作为中国传统文化的重要组成部分,其历史可追溯至《黄帝内经》与《周易》等典籍,承载着古人通过体表特征解读命运的朴素智慧。在传统理论中,痣的位置、形态和颜色被赋予象征意义,例如“额头有痣主富贵”“嘴角有痣主口才”等。这些说法不仅与阴阳五行哲学结合,还融入社会阶层观念,如古代贵族常以特定位置的痣作为身份标志。尽管缺乏科学依据,但其文化符号性在婚嫁、社交等场景中仍具有心理暗示作用,成为民间信仰的延续。

值得注意的是,痣相学的传播往往通过口述与文本代际传递,形成集体记忆。例如网页81提到“胸部红痣象征子女缘深”“脚底痣代表大器晚成”,这类说法通过生活经验被反复强化,甚至衍生出“痣毛为吉兆”等细节规则。这种文化惯性使痣相学在现代化进程中仍保有生命力,但其解释体系高度依赖主观联想,缺乏客观标准。

二、科学视角下的生理机制解析

现代医学研究表明,痣的本质是黑色素细胞聚集,与紫外线暴露、遗传基因密切相关。例如网页26指出,指纹与肢体发育基因存在关联,提示体表特征可能反映胚胎期生物学过程。加拿大研究团队发现,面部宽高比(左右颧骨宽度与上唇至眉间高度之比)较大的男性酮水平更高,攻击性行为概率增加,这为“宽脸盘好斗”的俗语提供了激素水平的解释。

此类相关性不等同于因果链。网页27显示,同一张照片在不同测试中得出矛盾的面相评分,证明主观判断极易受环境干扰。复旦大学团队通过23万例基因数据分析发现,指纹形成与肢体发育基因相关,但明确强调“肤纹特征不能直接预测疾病或命运”。这些研究揭示,体表特征与性格、命运的所谓关联多属统计学偶合,而非决定论关系。

三、心理投射与社会功能的双重性

从社会心理学角度看,痣相学充当了认知简化工具。当个体面临不确定性时,将痣象视为“命运指示灯”可降低决策焦虑。例如网页76归纳“鼻梁高挺者自信”“厚唇者重情”,这类标签化描述帮助人们快速建立对他人性格的预设框架。但这种归因方式可能导致确认偏差——人们更关注符合预期的案例,忽视反例。

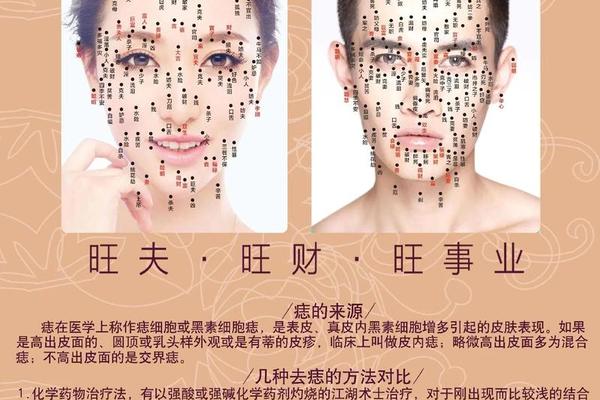

商业领域则利用这种心理机制开发盈利模式。AI面相小程序通过收取2-299元不等的报告解读费,构建分级付费体系,其测试结果甚至能用狗的照片生成“运势分析”。更值得警惕的是,此类平台通过发展下线代理形成传销式推广网络,用户面部数据可能被用于训练非法人脸识别模型。这提示技术加持的迷信活动正衍生新型信息安全风险。

四、传统智慧与现代科学的对话可能

部分学者主张以科学方法重构传统相学。例如网页26团队发现,指纹特征与先天疾病存在弱相关性,或可成为产前筛查的辅助指标。丹麦奥胡斯大学2024年研究则表明,特定面部比例与心血管疾病风险存在统计学关联,这为“面色诊病”提供了分子生物学解释路径。此类研究并非验证命运预言,而是将体表特征转化为健康预警信号。

文化人类学家提出“仪式性认知”概念,认为相学实践可增强社群归属感。例如闽南地区保留“点痣祈福”习俗,其核心并非占卜准确性,而是通过集体仪式强化文化认同。这种去神秘化的解读,为传统相学提供了存续于现代社会的合法性依据。

痣相学的准确性在科学实证层面难以成立,但其文化价值与心理调节功能不容忽视。当前研究需突破二元对立思维:在医学领域,可探索体表特征与遗传疾病的关联模型;在信息技术领域,应立法规范生物特征数据采集,如欧盟GDPR对面相APP的严格限制;文化层面则需区分民俗传承与商业迷信,通过博物馆数字化等项目保存其非物质遗产属性。

未来的跨学科研究可聚焦两个方向:一是建立大规模人体表型数据库,量化分析痣象与其他生物标志物的相关性;二是开发化文化产品,例如结合AR技术还原历史相学场景,既满足公众文化需求,又避免隐私滥用。唯有在理性认知与人文关怀之间找到平衡点,传统相学才能摆脱伪科学争议,真正实现创造性转化。