柳庄相法痣女_柳庄相法书籍

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-21 14:27:01

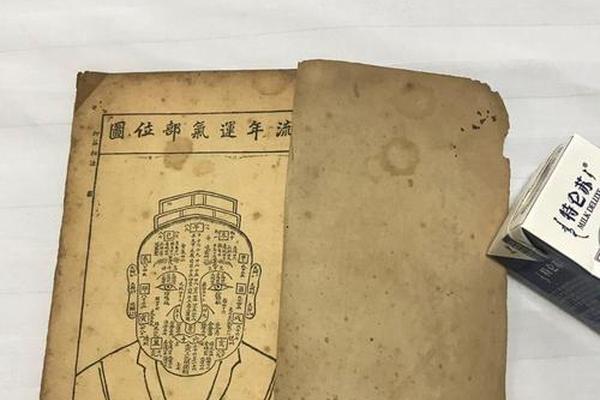

中国传统相术作为东方神秘文化的重要组成部分,历经千年演变形成了独特的理论体系。在众多相术流派中,明代袁珙所著的《柳庄相法》以其对女性面相的独到见解而著称,尤其关于面部痣相的解析体系,将人体肌肤的微小特征与命运轨迹建立起精密的对应关系。这部成书于永乐年间的典籍,不仅继承了《麻衣神相》的骨架,更开创性地将五行学说与中医经络理论融入面部解析,构建起"外察纹理,内应脏腑"的相术范式,至今仍为民间相学实践的重要参照。

一、痣相文化的历史渊源

相痣之术可追溯至汉代《相理衡真》,但真正形成系统学说则在唐宋时期。《柳庄相法》的创新之处在于将传统痣相理论与中医经络穴位相结合,提出"痣现气滞,色映运途"的核心观点。袁珙在书中明确指出:"面如棋盘,痣若星斗,吉凶皆系天地之气所钟",将面部视为阴阳五行交汇的微观宇宙,每个痣点对应特定卦位与脏器关联。

相较于《麻衣相法》侧重骨骼形态的"外八卦"体系,《柳庄相法》更注重皮肤纹理与色斑的"内八盘"分析。这种转变与明代医学发展密切相关,李时珍《本草纲目》中关于"体表斑痕与脏腑病变"的记载,为柳庄的痣相理论提供了医学支撑。书中特别强调女性经血调和与面部气色的动态关系,认为眉间赤痣多主血热,而颧骨青斑常应肝郁,这种生理病理与命运的双重解读,展现了古代相学与医学的深度交融。

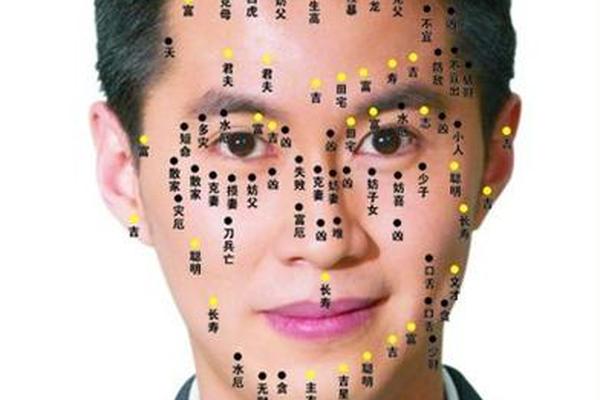

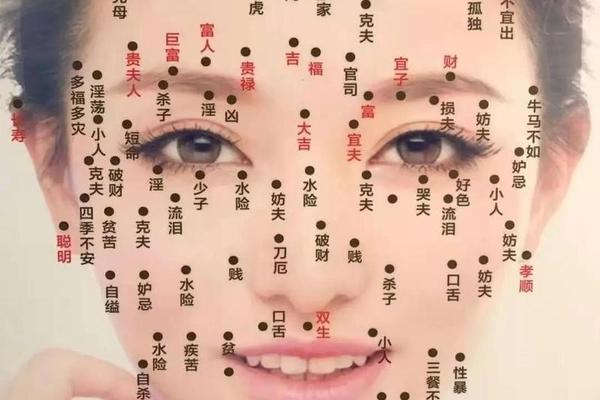

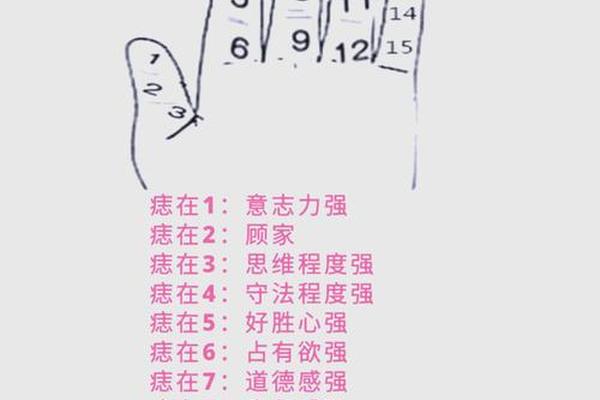

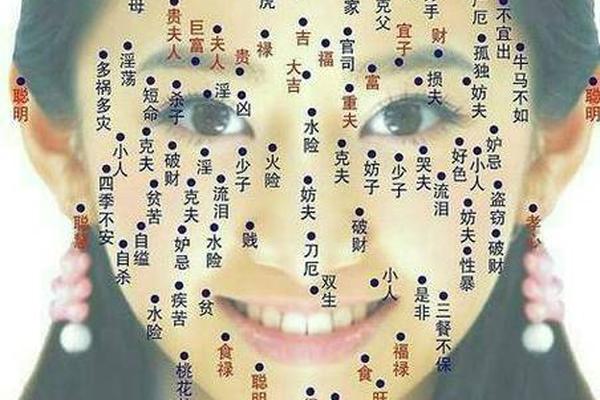

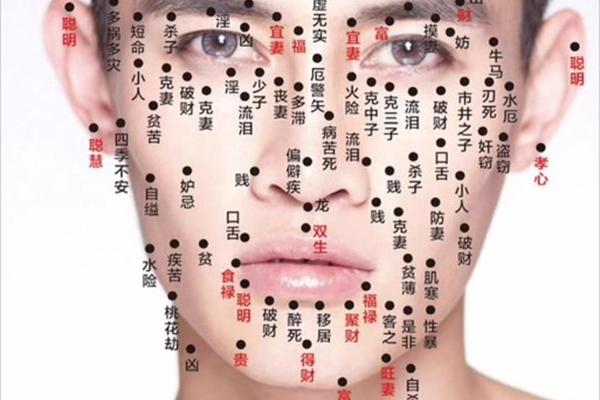

二、女性痣相的解析体系

《柳庄相法》专设"女相十验"章节,系统归纳了28个关键痣位。其中"眉藏彩珠"指眉中红痣主夫荣,"唇含墨玉"谓嘴角黑斑防口舌,这些论断建立在对明代后宫三千命妇的实证观察之上。值得注意的是,袁珙特别区分显痣与隐痣的吉凶属性:耳垂朱砂痣虽为显却主旺夫,而锁骨隐现青斑反为克子之兆,这种辩证思维突破了传统相术非黑即白的简单判断。

在动态相法方面,著作提出"三色五变"的观察法则:春见赤者主桃花,冬现黑者防水厄,要求相士结合节气物候综合判断。对于现代女性常见的化妆品遮掩现象,书中早有预警:"脂粉覆真色,须察肌理纹",强调要通过触摸感知皮下色素沉积的深浅变化。这种超越视觉表象的触诊技法,暗合现代皮肤科对色素痣病理特征的认知。

三、性别差异的相法分野

相较于男性相法侧重功名仕途,《柳庄相法》对女性命运的关注呈现明显差异化特征。书中将女性面部分为"三庭五馈",其中鼻翼至嘴角的"地馈"区域集中了67%的婚育相关痣位,这与现代解剖学发现的人中神经密集区不谋而合。袁珙独创的"孕痣说"认为,妊娠期间面部新生红痣多主生男,这一现象经现代医学验证与雌激素水平变化存在相关性。

在相术实践层面,著作特别警示相士注意女性生理周期对气色的影响:"月信至而山根暗,非凶乃常",避免将生理性面色变化误判为命运凶兆。这种将自然生理现象与命运征兆区分的科学态度,在同时代相书中极为罕见,体现了作者严谨的实证精神。

四、相学理论的现代启示

从文化人类学视角审视,《柳庄相法》的痣相体系实为古代社会对遗传特征的朴素认知。现代基因学证实,特定区域的色素沉着确实与遗传性疾病存在关联,如神经纤维瘤病的牛奶咖啡斑多现于腋下,这与书中"腋藏云斑主病厄"的记载形成跨时空呼应。这种经验观察与科学发现的暗合,为传统相术研究提供了新的阐释维度。

在应用转化方面,日本早稻田大学已将《柳庄相法》的面部分区理论引入微表情研究,通过AI算法分析特定面部区域的色素变化与情绪波动的相关性。国内中医美容领域则借鉴"痣色应脏腑"学说,开发出面部反射区诊断技术,将颧骨褐斑与肝胆代谢异常建立临床联系,这些实践验证了传统相学的现代医学价值。

审视这部六百年前的相学经典,我们既惊叹于古人观察入微的智慧,也需清醒认识其历史局限性。未来的研究应当建立跨学科协作平台,运用皮肤镜成像、生物信息学等技术手段,系统验证古籍记载的痣相规律,同时注意剥离其中的封建迷信成分。正如剑桥大学东方文化研究中心指出的:"传统相术作为非物质文化遗产,其真正价值不在于占卜吉凶,而在于保存了古代人体观察的集体记忆"。在科学精神指引下重新解读《柳庄相法》,或许能为医学人类学研究开启新的路径。