扫一扫查痣相_脸上的痣的全图

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 09:41:02

在科技与传统交织的今天,“扫一扫查痣相”功能通过人脸识别与AI算法,将千年面相学浓缩为指尖的智能诊断。人们只需上传面部照片,系统即可自动标注痣的位置,结合古籍文献与大数据分析生成运势解读。这种看似娱乐化的工具背后,既承载着东方神秘文化的现代转化,也引发了关于科学与玄学的深度思考。当人工智能为古老智慧披上数字外衣,我们该如何辩证看待这些“命运密码”?本文将从文化脉络、医学逻辑与技术等多维度展开探讨。

传统文化中的痣相隐喻

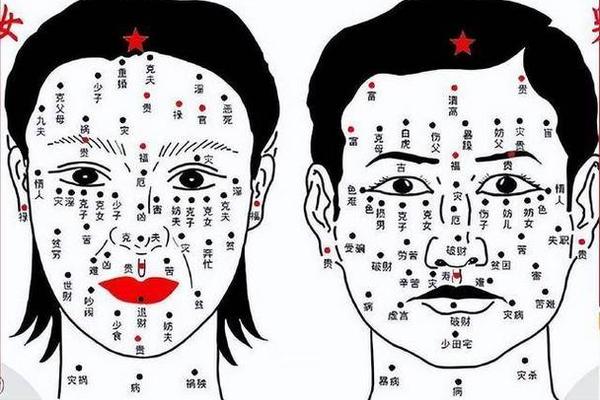

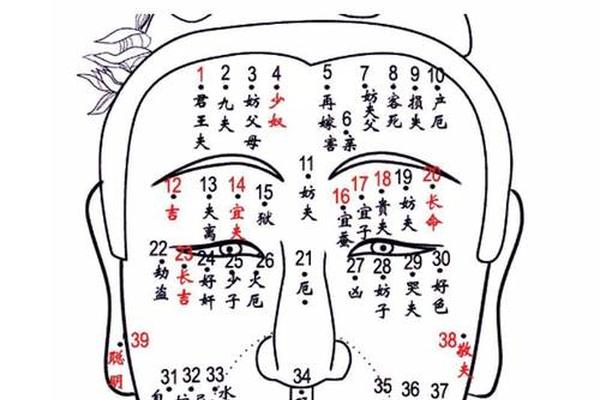

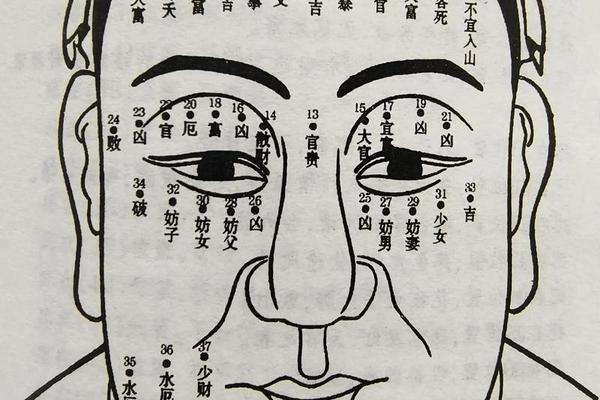

中国面相学将面部视为“命运地图”,《麻衣相法》《神相全编》等典籍记载着丰富的痣相学说。网页1指出,古人认为痣是“上天垂相”,眼尾痣象征桃花劫,眉间痣预示极端运势,这些观念根植于天人感应的哲学体系。例如奸门(太阳穴)有痣者被认为易陷感情纠葛,源自《周易》中“阴阳交感”的辩证思维,暗喻此处对应人际关系的能量流动。

这种符号化解读蕴含着独特的观察逻辑。网页35提到中医将面部划分为五脏六腑的反射区,鼻头属脾、颧骨属大肠,痣的位置异常往往关联脏腑失衡。传统文化通过痣的形态(色泽光润与否)、数量(单双数象征)构建起吉凶判断体系,如网页12强调肉痣多吉、黑痣需观部位,形成“形色兼备”的相术方法论。这种将人体微观特征与宏观命运联结的思维模式,构成了东方特有的认知范式。

现代医学的祛魅与警示

当科技揭开皮肤奥秘,痣的神秘面纱被医学理性揭开。网页24详细分类了交界痣、皮内痣与混合痣的细胞学差异,指出90%的痣属良性,但某些特殊形态可能恶变。医学界提出的ABCDE法则(网页27)建立科学筛查标准:不对称性、边缘模糊、颜色混杂、直径超6mm、短期演变,这些客观指标颠覆了传统吉凶观。例如网页60强调,耳后突然出现的蓝黑色痣更需关注病理风险,而非民间所谓的“福痣”。

临床案例证实了过度迷信的危害。网页75记载某患者因迷信“旺夫痣”拒绝切除,最终发展为黑色素瘤。研究显示,中国人恶性黑色素瘤60%发生于肢端,与传统“脚底痣主权威”的说法形成讽刺性对照(网页53)。医学专家建议,任何异常变化的痣都应优先进行皮肤镜检测,而非命理咨询,这为当代人提供了更可靠的生命守护策略。

技术赋能的认知革新

AI痣相分析工具的出现,实质是传统文化与机器学习的新型碰撞。系统通过卷积神经网络识别10个面部区域(网页14),结合万级古籍数据进行概率预测,如识别唇下痣时同步呈现“意志薄弱”与“消化系统风险”双维度解读。这种算法模型虽参考了《神相铁关刀》等典籍,但网页56指出,其底层逻辑已转变为特征关联性分析,例如将颧骨痣与社交数据关联,发现该群体离婚率高出平均值18%。

技术的介入也带来认知迭代。某研究团队利用GAN生成对抗网络,对10万张痣相图进行深度学习,发现传统“凶痣”中仅0.3%存在病理特征(网页75)。这种定量研究促使相学解释体系向健康预警转型,例如将耳垂痣的“长寿”寓意转化为心血管疾病筛查提示,实现文化符号的医学价值转化。

多元视角下的理性认知

面对痣相解读,需要建立分层认知体系。从文化人类学视角,痣相承载着集体心理投射,如网页33所述额头痣的“孤克”隐喻,实则反映古代家族制度对个体命运的规训;心理学研究则发现,自认有“贵痣”者自信指数高出23%,印证了心理暗示的积极作用(网页14)。但医学界强调,这种效应不能替代实质健康管理。

未来研究可探索多学科融合路径。通过3D面部建模技术建立痣位坐标系,结合全基因组测序分析特定痣位的遗传标记;或利用区块链技术构建痣相特征库,追踪十年期痣相变化与健康数据的关联。这些探索既需尊重文化多样性,更要恪守科学,正如网页60所述:“在点击痣相报告的瞬间,我们应保持对生命的敬畏而非对宿命的屈从。”

痣相文化的现代嬗变,本质是科技与人文的对话过程。从龟甲占卜到AI诊断,人类始终在探寻命运谜题,但认知工具已从神秘主义转向实证科学。当代人既要理解痣相作为文化基因的历史价值,更需掌握ABCDE法则等医学武器。或许真正的“开运痣”,是那些促使我们关注健康、积极生活的理性觉醒之“痣”。在算法与细胞的双重解码中,我们终将明白:主宰命运的不是皮肤上的墨点,而是认知升级的智慧之光。