痣相真的准确吗,痣真能代表命运吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 20:23:02

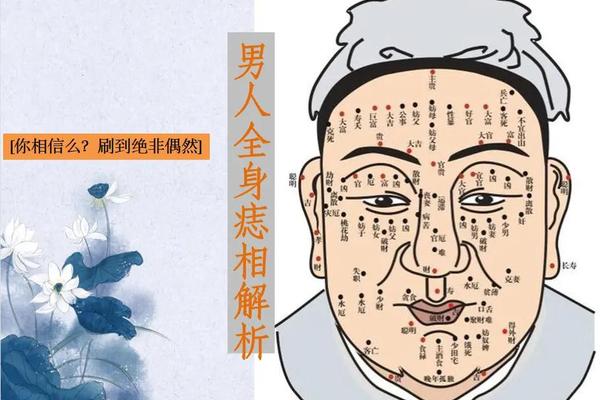

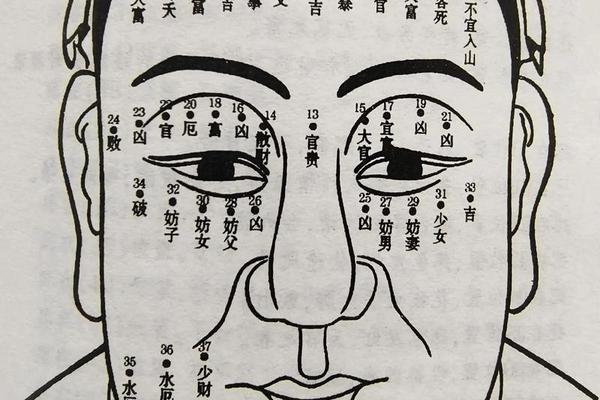

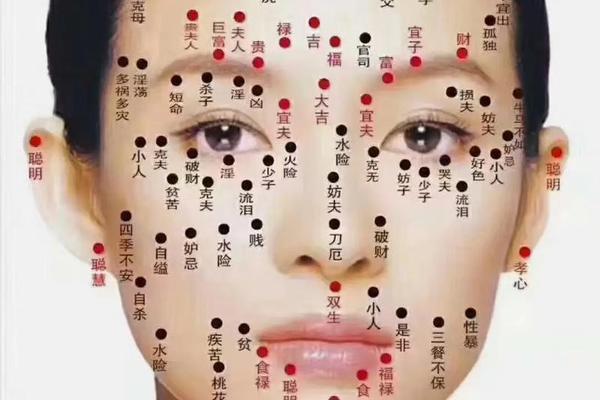

痣相学作为中国古代命理学的重要分支,其历史可追溯至《黄帝内经》和《麻衣相法》等典籍。古人认为,人体上的痣是“气血凝滞”或“天命所显”,不同位置的痣对应着性格、健康与命运的不同面向。例如,《痣相大全》中将面部痣分为“显痣”与“隐痣”,前者多主凶,后者常为吉,而红痣与黑痣的吉凶判断更衍生出“红吉黑凶”的复杂理论体系。这种观念与中医的“内外相应”理论结合,形成了痣相学中“以形观命”的核心逻辑。

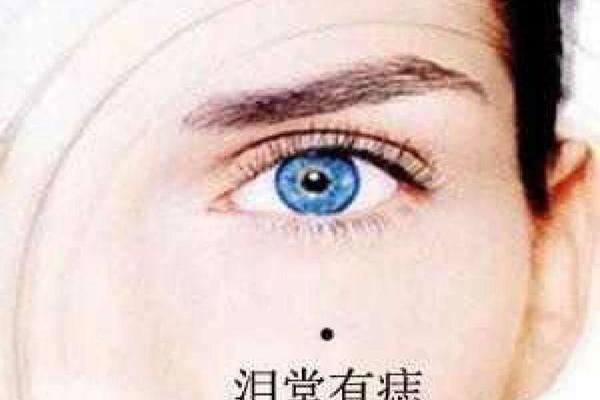

在民间实践中,痣的位置被赋予具体象征。例如,额头中央的痣象征智慧与贵人运,眼尾的痣关联情感波动,手掌痣则寓意富贵。这些解读不仅反映了古人对人体与宇宙关系的哲学化认知,更渗透着社会对个体命运的控制与期待。例如,女性人中的痣被解读为“生育困难”或“婚姻不稳”,实则暗含传统社会对女性身体的规训。

二、科学视角下的痣相虚与实

现代医学研究表明,痣的本质是皮肤黑素细胞的良性增生,其形成与遗传、紫外线暴露等生物学因素相关,而非神秘力量的标记。北京大学肿瘤医院郭军教授指出,痣的形态变化(如不对称、边界模糊)需警惕黑色素瘤风险,但与命运无关。研究证实,中国75%的黑色素瘤发生于肢端或黏膜,与痣恶变无关,直接否定了痣相学中“痣即命运”的核心假设。

从遗传学角度看,痣的分布具有随机性。中科院心理所研究发现,双胞胎的痣位置相似度并未显著高于普通人,表明环境因素对痣分布的影响远大于先天命理。而面相学中“额头痣主贵”等说法,在统计学上也缺乏群体性证据支持。科学界普遍认为,痣相学的“准确性”更多源于观察者的事后归因偏差,例如将成功者偶然的痣特征赋予象征意义。

三、心理学机制与自我实现预言

尽管缺乏科学依据,痣相学仍在现代社会持续传播,其深层动力来自心理暗示效应。心理学中的“自我实现预言”理论可解释这一现象:当个体相信某颗痣象征好运时,会无意识调整行为模式以契合预期。例如,被告知“手掌痣主富贵”的人可能更积极争取机会,从而提升成功概率。反之,认为痣象征厄运者易陷入焦虑,导致决策保守或人际关系紧张。

文化心理学研究进一步揭示,痣相学的流行与人类“模式寻求”本能相关。大脑倾向于从随机现象中构建因果联系,而痣的位置差异恰好成为命运叙事的载体。这种认知偏差在信息不对称的古代社会尤为显著,例如《痣相图解》将耳内痣解释为“孝顺”,实则是对偶然生理特征的道德化附会。

四、医学警示与理性认知框架

现代医学呼吁公众以健康视角重新审视痣相学。郭军教授提出的“ABCDE法则”(不对称、边界、颜色、直径、变化)强调,关注痣的形态变化比迷信其象征意义更重要。数据显示,中国每年约2万例黑色素瘤新发病例中,多数因忽视痣的异常变化延误治疗。而民间“点痣改运”行为存在感染风险,非正规操作可能诱发癌变。

理性认知痣相需区分文化符号与医学事实。传统文化中的痣象征(如“眉间痣主志向”)可作为民俗研究素材,但若将其作为决策依据,则可能掩盖真实风险。例如,迷信“吉痣”而忽视防晒,反而增加皮肤癌概率。社会应加强科普教育,将公众对痣的关注从“命运解读”转向“健康管理”。

五、痣相学的现代价值再审视

作为文化现象,痣相学仍具有人类学与心理学的研究价值。其符号系统反映了古代社会的观(如“臀痣主权”对应权力崇拜)和审美偏好(如“红痣为贵”映射血色健康观)。在文艺创作中,痣的角色象征功能持续焕发生机,如文学作品中“泪痣”塑造人物悲剧性。

其现代应用需严格限定于文化娱乐范畴。网络占卜、面相APP将痣相学包装为“科学预测工具”,实则利用算法强化认知偏差。学界建议,未来研究可聚焦痣相叙事如何影响个体身份认同,或通过大数据分析验证传统理论的群体适用性,但必须摒弃决定论思维。

总结

痣相学是古代认知局限下产生的文化解释体系,其“命运预示”功能已被科学证伪,但作为民俗符号和心理现象仍具研究价值。现代社会需以“祛魅”态度对待痣相:一方面警惕其健康风险,另一方面理解其文化隐喻。个体命运的本质,终须回归努力、机遇与选择的现实维度,而非寄托于皮肤上的一粒黑点。未来研究可探索传统文化符号的现代化转化路径,使其在科学框架下焕发新生。