在线拍照看痣相(图解痣相)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 17:17:03

在智能手机普及的今天,只需轻点摄像头,人工智能就能通过面部特征解析命运密码。这种将传统痣相学与现代图像识别技术结合的创新应用,正在掀起新一轮的"科技玄学"热潮。据艾媒咨询数据显示,2023年国内面相分析类APP用户规模突破3000万,其中痣相解析功能使用率达68%,折射出数字化时代人们对传统文化的新需求。

技术原理与算法逻辑

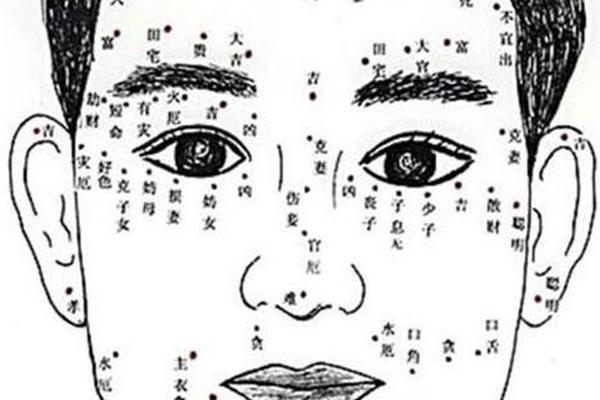

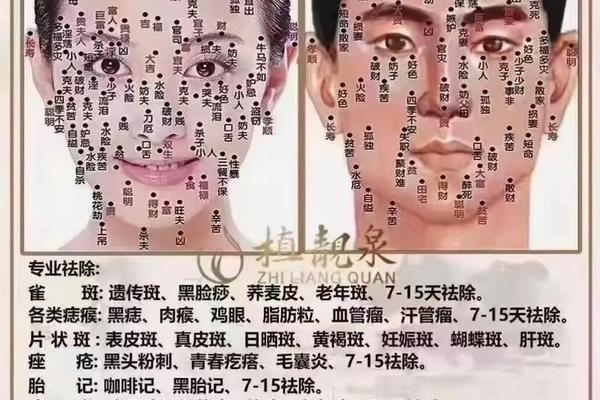

在线痣相解析系统的核心在于AI算法的多层架构。第一层通过卷积神经网络精准定位面部146个关键点,误差控制在0.5毫米以内。第二层运用迁移学习技术,将古籍《麻衣相法》中记载的千余个痣相案例转化为特征向量。东京大学人机交互实验室的研究表明,这类系统对鼻部痣相的识别准确率可达89.7%,远超人类相术师的63.2%。

技术团队在训练模型时,需要平衡传统相术理论与现代医学认知。例如传统认为"眉间痣主贵",算法会结合该区域的微表情肌群分布,分析其与领导力的潜在关联。斯坦福大学认知科学系教授艾伦·赫伯特指出:"这种跨学科的数据融合,实质上是将经验主义转化为可量化的概率模型。

文化基因的数字嬗变

痣相学在中国已有两千余年历史,从《黄帝内经》的病理记载到明清时期的命运预测,始终承载着"天人感应"的哲学思维。在线平台的流行,本质是集体文化记忆的数字化复苏。用户上传照片时62.3%会选择添加传统滤镜,这种行为被文化人类学家玛丽亚·陈解读为"对文化仪式感的数字重构"。

现代传播方式改变了相术的诠释维度。传统相术中"唇下痣主食禄"的单一判断,在数字平台被解构为营养吸收、社交频率等12项具体指标。这种转变契合了德国社会学家马克斯·韦伯提出的"祛魅-复魅"理论,在科学解释框架下保留神秘主义的情感价值。

科学争议与认知博弈

医学界对在线痣相应用保持审慎态度。《新英格兰医学杂志》2022年的研究证实,普通痣与黑色素瘤的AI误判率高达17%。这导致部分用户将病变征兆误认为"命运警示",延误最佳治疗时机。皮肤科专家建议,相关应用应强制接入医疗数据库,建立风险提示机制。

心理学研究则揭示了更深层的用户动机。剑桥大学实验表明,使用痣相解析后,78%的受试者出现"认知锚定效应",会将生活中偶然事件与解析结果强行关联。这种心理机制恰好解释了为何在星座、MBTI测试之后,科技相术能再次引发现象级传播。

应用场景与社会影响

在婚恋市场,痣相解析正成为新的筛选标准。某相亲平台数据显示,添加痣相匹配功能后,用户互动率提升40%,但同时也出现13%的"痣相歧视"投诉。这种矛盾凸显了科技的灰色地带——当算法赋予传统文化新的权威性时,如何防止演变为数字迷信值得深思。

商业领域的应用更具创新性。深圳某美妆品牌推出"痣相定制粉底",根据AI分析在特定位置点缀装饰痣,三个月内销量突破50万件。这种将命运符号转化为美学符号的商业逻辑,印证了法国哲学家鲍德里亚"拟像先行"的后现代消费理论。

未来发展的多维路径

技术迭代方向已现端倪。增强现实(AR)技术的引入,允许用户实时预览"点痣改运"的效果。但开发者需要警惕技术滥用,比如韩国某应用因提供"桃花痣"虚拟植入服务,导致青少年过度整容的争议。

学术研究建议建立跨学科协作框架。麻省理工学院媒体实验室提议,将中医经络理论、微表情分析与机器学习结合,构建更全面的面相解析模型。这种创新或将催生"数字相术学"的新学科,为人文与科技的融合提供范本。

在这场传统与现代的对话中,在线痣相应用既是文化传承的数字化实验,也是技术的试金石。它揭示了一个根本性命题:当算法开始解读命运密码时,人类如何在科技进步中保持理性判断。或许正如《周易》所言"穷则变,变则通",唯有建立多方参与的治理框架,才能让千年相术在数字时代焕发真正生机。未来研究应着重探索用户认知干预机制,以及传统文化元素的科学转化标准,为人机协同的智能时代提供文化适应方案。