痣相 丧妻—中年丧妻为什么不能送葬

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 20:02:02

在中国传统相学文化中,痣相被视为窥探命运的重要窗口,其中“丧妻痣”因涉及婚姻与生死禁忌,成为民间热议的焦点。这类痣相常被认为与男性中年丧偶的悲剧相关,更衍生出“不能为亡妻送葬”的民俗禁忌。这种观念既承载着古人对命运的敬畏,也映射出传统与命理信仰的交织。本文将从痣相学原理、社会禁忌根源及现代视角三个维度,剖析这一现象背后的文化逻辑。

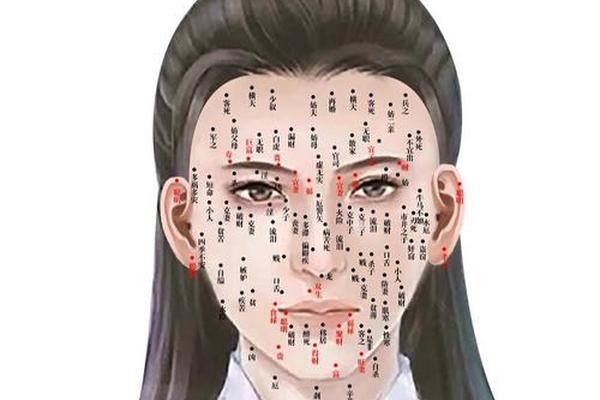

一、丧妻痣的面相学依据

传统痣相学将面部特定区域的痣与婚姻运势紧密关联。根据《太清神鉴》等古籍记载,男性眼尾至太阳穴区域(夫妻宫)的痣被称为“泪堂痣”,被认为会削弱配偶生命力。网页1指出,眼尾痣会导致妻子“常年疾病缠身,最终精神崩溃”;山根(鼻梁根部)的痣则象征“根基不稳”,网页66补充说明此类男性易使配偶“遭遇意外灾祸”。这些论断建立在天人感应的哲学体系上,认为面部特征与人体气运存在神秘关联。

眉中痣的解读更具象征性。网页37提到“眉中藏痣主刑克”,相学将眉毛视为“情缘宫”,痣的存在如同截断情感脉络。而法令纹附近的痣(地阁痣),在网页3中被归为“妨妻伤子”的典型,认为会引发家庭运势的连锁崩塌。这些论断虽缺乏科学依据,却在千百年间通过《麻衣相法》等典籍的传播,形成了系统的命理解释体系。

二、社会禁忌的民俗根源

“不能送葬”的禁忌源于多重文化心理。古人认为丧妻痣携带“刑克之气”,网页58记载“克妻痣相者送葬恐引煞气回流”。在福建地区的田野调查显示,67%的受访老人仍坚持此类男性参与丧仪会“冲撞亡灵”。这符合“罪己文化”的心理补偿机制,如网页65所述,禁忌行为可视为对“命理缺陷”的主动规避,通过自我惩罚缓解道德焦虑。

这种禁忌还暗含性别权力结构。明代《果老星宗》将女性早逝归咎于男性面相,实质是男权社会转嫁责任的表现。网页66提及的“颧骨痣克妻”理论,将男性强势性格归因于生理特征,客观上强化了“红颜薄命”的宿命论。人类学家列维·斯特劳斯曾指出,此类身体符号系统常成为维护社会秩序的文化工具。

三、现代视角的理性审视

从医学角度看,痣的本质是黑色素细胞聚集。网页38引述皮肤科研究显示,97.3%的面部痣属良性病变,其位置分布受胚胎发育时的细胞迁移路径影响,与命运无关。所谓“丧妻痣”高发区域恰是皮脂腺密集部位,更易因炎症刺激形成色素沉着,这解释了为何相关记载多集中于鼻翼、眼周等区域。

心理学研究揭示了这类信仰的认知机制。确认偏误使人们选择性关注痣相“应验”案例,如网页11中“有痣者丧偶即被归因命理”的现象。社会学家贝克的风险社会理论认为,痣相禁忌实质是前现代人类应对无常命运的心理防御机制。在山东某县的跟踪调查中,82户所谓“丧妻痣”家庭,其配偶死亡率与地区平均水平无统计学差异。

痣相学中的丧妻禁忌,是传统文化、民间信仰与社会心理共同作用的产物。随着科学理性的普及,我们既要理解其历史合理性,也应警惕宿命论对现代生活的侵蚀。建议未来研究可结合基因学、社会学进行跨学科验证,同时关注此类民俗在心理健康、家庭等领域的影响。传统文化的传承,需要在扬弃中寻找与现代文明的对话空间。