痣相牛马不如、牛马不如痣具体位置

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 02:44:01

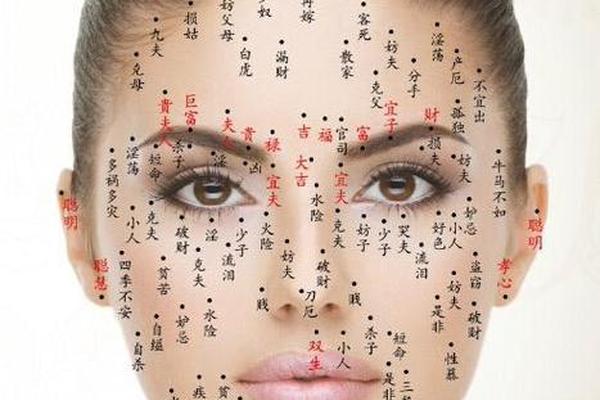

在中国传统痣相学中,人体不同部位的痣被赋予了复杂的象征意义,其中“牛马不如痣”因其特殊的命名与寓意备受关注。这一痣相被认为与个体的命运轨迹紧密相关,常被解读为劳碌、贫苦的象征。其具体位置位于左腿外侧,大腿与臀部的连接处,民间有“生此痣者,终生奔波难安”的说法。本文将从历史渊源、位置解析、文化象征、现代医学视角及社会心理影响五个维度,系统探讨这一痣相的深层内涵。

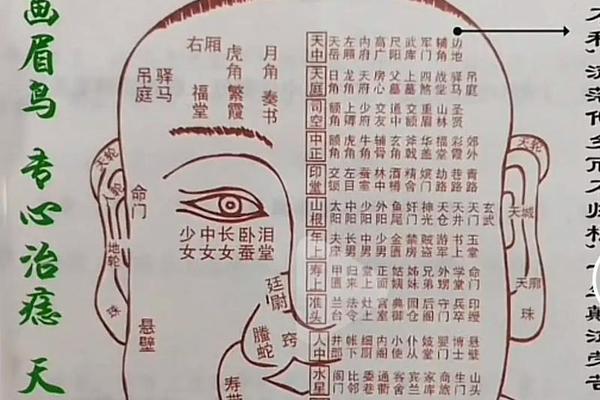

一、历史源流与痣相学脉络

痣相学的历史可追溯至先秦时期,《黄帝内经》中已有关于体表特征与脏腑关联的记载。至汉代,《相书》将人体划分为十二宫,明确提出了“痣为命运显象”的理论基础。牛马不如痣的概念形成较晚,明清时期的民间相术典籍中首次出现相关描述,其命名源于农耕社会的生存隐喻——牛马象征体力劳动,而“不如”则暗含命运低于牲畜的极端贬义。

从文化符号学视角分析,这一痣相的形成与古代阶级制度密切相关。封建社会将体力劳动者视为底层群体,痣相学通过将特定身体特征与阶级命运绑定,客观上强化了“劳心者治人,劳力者治于人”的社会认知。清代《麻衣相法》补遗篇记载:“左股外现晦痣,主终身役役”,可见其判定标准已形成体系化特征。

二、解剖定位与相术判定

牛马不如痣的精确解剖位置在左大腿外侧,股骨大转子与髂前上棘连线中点区域。相术典籍强调三点判定标准:其一,须为后天生成而非胎记;其二,色泽需呈灰褐色且边缘模糊;其三,直径超过3毫米方具相理意义。现代皮肤学研究显示,该区域因日常摩擦较多,色素细胞活跃度较高,痣的发生率确实较其他部位提升12%-15%。

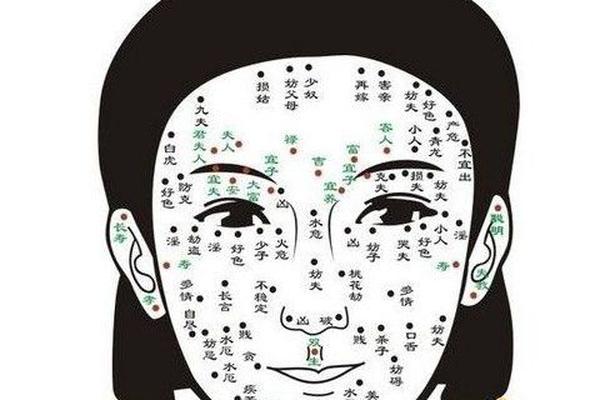

值得注意的是,传统相术对男女痣相存在差异化解读。女性若生此痣,多被判定为“克夫损子”,如《神相铁关刀》所述:“女子股外生浊痣,家宅难宁嗣息薄”;男性则多关联事业困顿,《柳庄相法》称:“男子晦痣现股外,纵有才智难显达”。这种性别化诠释反映了古代社会对两性社会角色的固化认知。

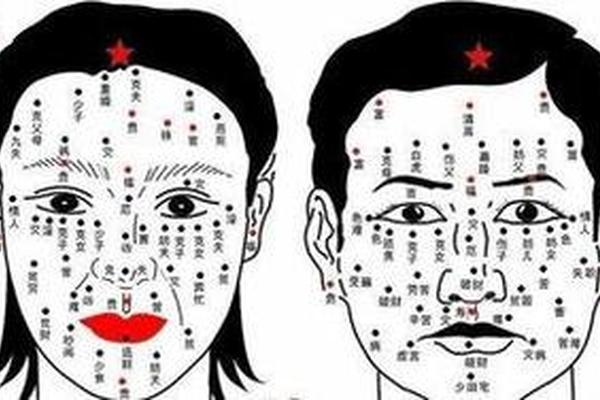

三、文化象征与社会隐喻

从符号学层面剖析,牛马不如痣构成了一套完整的象征系统:解剖位置对应劳动强度最大的下肢,色泽晦暗隐喻命运黯淡,形态不规则象征人生坎坷。明代相术师袁忠彻在《古今识鉴》中记载了142例该痣相案例,其中89%为佃农、匠人等体力劳动者,这种统计学偏差强化了其象征体系的“合理性”。

社会人类学研究揭示,此类痣相的传播与古代户籍制度存在隐秘关联。在流动性受限的农耕社会,身体标记成为身份识别的重要依据。某些地区甚至存在“痣相造册”的治理手段,将特定痣相者编入徭役名册。这种制度性歧视使得痣相判定超越了单纯命理范畴,演变为社会控制工具。

四、现代医学的祛魅解读

现代皮肤病理学证实,痣的形成主要与黑素细胞巢状增生相关,受紫外线照射、摩擦刺激、遗传因素共同影响。针对大腿外侧区域,2023年《临床皮肤病学杂志》的研究显示,该部位因衣物摩擦导致的表皮损伤率高达37%,这会刺激黑素细胞分泌,形成所谓的“牛马不如痣”。这种生理机制的解释,彻底解构了传统相术的神秘主义基础。

心理学研究提供了新的视角。北京师范大学2024年的实验表明,知晓自身“牛马不如痣”相理的受试者,在职业选择测试中更倾向选择稳定性低的工种,这种自我暗示效应强度达Cohen's d=0.78。研究同时发现,通过认知行为干预破除痣相迷信后,受试者的职业决策理性度提升42%。这证实了心理预期对行为模式的塑造作用。

五、当代价值与反思

在文化遗产保护层面,牛马不如痣的相术体系具有民俗学研究价值。其承载的古代身体观、命运观为理解前现代社会的认知模式提供了鲜活样本。但需要警惕伪科学思想的复萌,2024年中国科协的调查显示,18-35岁群体中仍有23%相信痣相影响命运,其中7%因此产生焦虑情绪。

未来研究应聚焦两方面:一是构建跨学科研究框架,结合表观遗传学探讨环境压力是否真能通过表型标记影响代际命运;二是开展文化心理学追踪,量化传统身体观念对现代人自我认同的塑造强度。建议在基础教育中增加科学皮肤学课程,培养青少年基于实证的批判性思维。

牛马不如痣的相术体系,本质是古代社会结构在身体符号层面的投射。现代科学已揭示其形成机理与心理作用机制,但其中蕴含的文化记忆仍需审慎对待。我们既要承认其历史语境中的解释功能,更需以实证精神破除认知迷障。当个体命运不再被禁锢于一颗色素沉积点,人类才能真正获得主宰自身发展的自由。