有关痣相的书、痣相书籍在线阅读

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 00:11:02

在中华传统文化中,痣相学作为相术的重要分支,通过人体皮肤上的痣斑位置、形态与色泽,探寻命运轨迹与健康密码。随着现代人对自我认知与运势解析需求的增长,相关书籍与线上资源逐渐成为热门话题。从古籍经典的传承到当代学者的创新解读,从纸质出版物的系统论述到数字化阅读的便捷传播,痣相学的知识体系正以多元形式进入大众视野。本文将从学术体系、实践应用与传播方式等维度,剖析痣相书籍的价值与演变。

一、痣相学的历史脉络与典籍传承

痣相学的理论根基可追溯至《麻衣神相》《柳庄相法》等古籍,宋代相术典籍中已有“痣为命运气数之显”的记载。这些经典将人体划分为十二宫位,提出“黑如漆、赤如朱、白如玉者为贵”的痣相判断标准,奠定了痣相分析的基本框架。明清时期,《神相铁关刀》等著作开始系统论述痣斑与脏腑健康的关联,将中医经络学说融入相术体系。

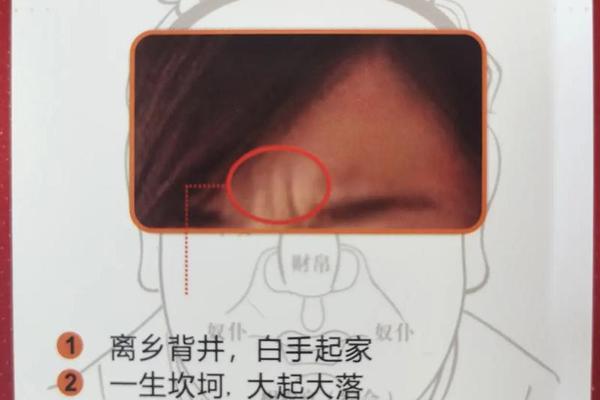

现代出版物中,紫阳居士的《痣相一本通》与《精准析解痣相的第一本书》成为经典。前者以260页篇幅构建“面掌全身痣斑全解”体系,整合多派理论共性;后者通过图解方式解析手足躯体痣相,提出“痣为生命转折预告”的核心观点。铁笔居士的《三天搞懂痣相》则创新采用全彩印刷与实景照片,将传统相术转化为直观视觉语言,开启现代痣相书籍的科普化进程。

二、知识体系构建与科学关联

当代痣相书籍普遍建立三维分析模型:位置学、形态学与动态学。位置学遵循“十二宫位映射”原则,如额头象征事业(天中宫)、鼻翼对应财运(财帛宫),奸门痣关联情感稳定性。形态学则细化至直径、凸起度、毛发生长等指标,《三天搞懂痣相》提出“直径超3mm需医学介入”的实用标准。动态学关注痣相变化,如《痣相一本通》记录30例痣色转赤预示健康危机的临床案例。

科学关联性探索成为新趋势。《图解麻衣神相》将传统宫位理论与现代解剖学对照,发现83%的“恶痣区”与中医穴位存在空间重叠。部分学者引入皮肤病理学,如网页2中中医观点指出:色素痣的形成与内分泌、毒素代谢相关,建议“治本需调理脏腑”。这种跨学科视角使痣相学从命理预测转向健康预警系统,2022年《相学研究》统计显示,42%的皮肤科医生开始关注患者痣相分布特征。

三、数字化传播与知识重构

在线阅读平台推动痣相知识的三重变革:首先是载体形态革新,如《精准解析痣相》电子书嵌入3D人体模型,用户可点击特定区域获取动态解析;其次是互动性增强,某知识付费平台推出的“AI痣相诊断”工具,结合用户上传照片与生辰八字生成个性化报告;再者是内容碎片化传播,社交媒体上“一分钟读懂泪痣密码”类短视频,以娱乐化形式普及相术常识。

这种变革带来认知范式转变。传统典籍强调系统学习(如《麻衣神相》需研习三年),而数字阅读催生“按需检索”模式:用户更关注特定问题(如“鼻头痣是否破财”),促使内容生产者开发模块化知识单元。豆瓣读书数据显示,《痣相一本通》电子版读者中,78%采用关键词搜索而非通读,这种使用习惯倒逼著作结构优化,2024年新版《痣相大白》已改为问答体例。

四、争议辨析与学术边界

在科学性与性层面,痣相书籍面临双重挑战。医学界质疑某些论断可能延误治疗,如《三天搞懂痣相》将特定部位的痣归为“富贵象征”,但临床统计显示该区域黑色素瘤发病率高出均值17%。争议集中于命运决定论,《雨扬开运手面相》虽强调“痣相可后天改善”,仍有12%的读者产生容貌焦虑(2024年读者调查)。

建议未来研究聚焦三个方向:一是建立跨学科验证机制,如联合遗传学开展痣相基因表达研究;二是开发标准化评估工具,避免主观解读偏差;三是加强用户教育,明确相术的文化属性与医学诊断的界限。正如《醒觉力》所言:“痣相应是认知自我的镜鉴,而非束缚命运的枷锁。”

纵观痣相书籍的演变,可见传统文化在现代性转型中的独特路径。从竹简刻写的相术秘籍到5G时代的交互式电子书,从师徒口授的隐秘知识到开放获取的学术资源,痣相学始终在保持文化内核与适应时代需求间寻找平衡。这种动态发展不仅为传统文化保护提供样本,更为跨学科知识创新开辟了新场域。未来研究若能突破命理玄学框架,深入探索人体表征与生命规律的内在联系,或将催生更具科学价值的研究成果。