痣相封建迷信 痣相有解释吗是迷信还是科学

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-22 18:22:02

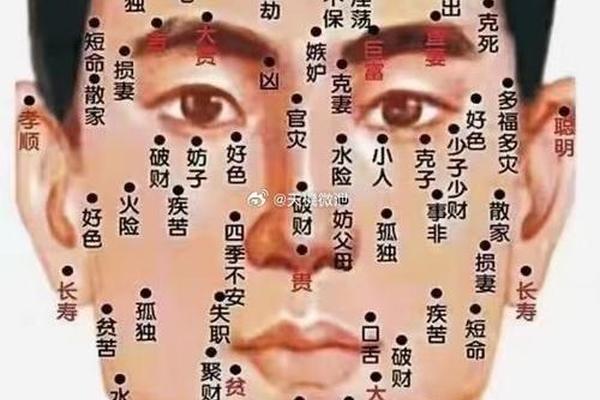

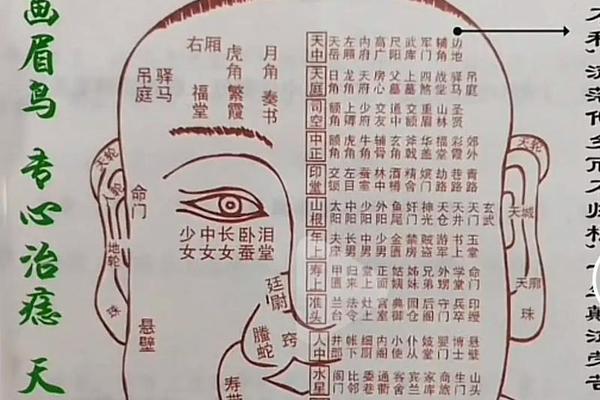

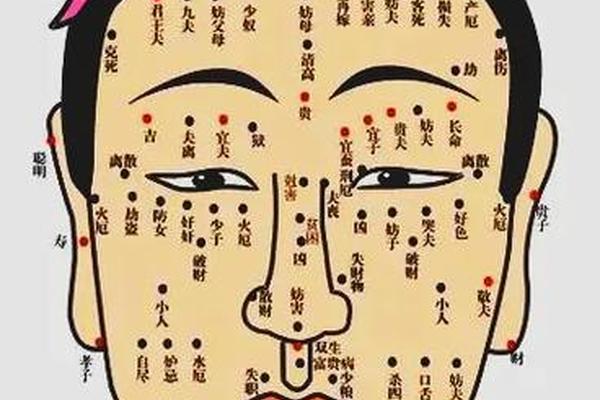

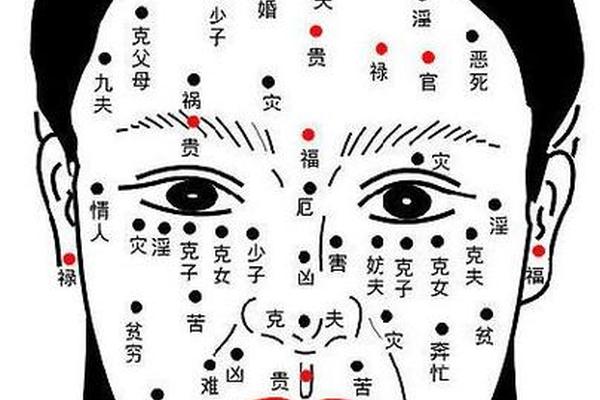

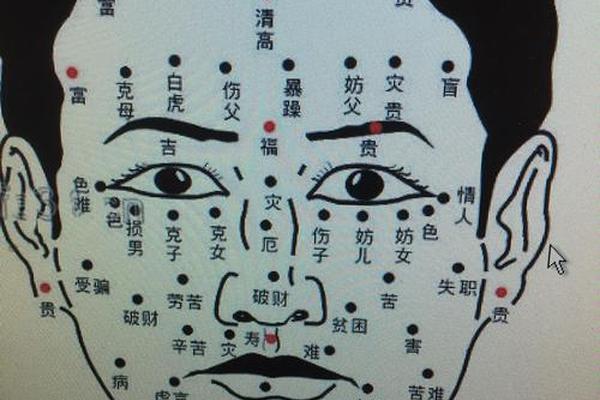

人类对命运的探索自古至今从未停息,痣相学作为一门古老的相术,始终在民间文化中占据一席之地。从《黄帝内经》到现代社交媒体,关于痣的位置与命运关联的讨论从未间断:有人坚信眉间痣预示智慧,唇边痣象征情感丰沛,也有人将黑色素瘤的恶化归咎于“凶痣”的宿命。当医学研究揭示痣的本质是黑色素细胞堆积,而心理学实验证明“面相解读”实为自我暗示时,人们不禁追问:这颗小小的皮肤标记,究竟是文化密码还是科学事实?

一、千年传承的文化符号

痣相学的根系深扎于人类文明的土壤。中国古代《周易》将人体视为宇宙缩影,提出“天人感应”理论,认为皮肤上的痣对应着星象变化。《黄帝内经》记载“面如五脏之镜”,将面部特征与内脏健康相关联,其中痣的位置被赋予特殊诊断意义。在印度阿育吠陀体系中,眉心的“第三眼痣”被视为灵性觉醒的标志,而欧洲中世纪面相学则将耳后痣与贵族血统相联系。这种跨文化的共性,折射出人类通过身体特征理解未知命运的心理本能。

民间故事更将痣相符号化推向极致。传说刘邦左股72颗痣成就帝王之相,杨贵妃泪痣见证盛世悲歌。这些文化叙事通过代际传递,使特定部位的痣被赋予“富贵”“桃花”“灾厄”等标签,形成集体潜意识中的隐喻系统。值得注意的是,传统医学曾尝试将痣相纳入诊疗体系,如《本草纲目》记载用朱砂点痣祛病,实则混淆了病理特征与文化象征。

二、科学视角的祛魅解析

现代医学彻底解构了痣的神秘性。皮肤病理学研究证实,痣的本质是黑色素细胞良性增生,其分布受基因调控,与紫外线暴露等环境因素相关。美国皮肤病学会统计显示,普通人身体平均存在15-40颗痣,且98%为良性。所谓的“凶痣突变”,实为黑色素瘤的病理过程,与ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色混杂、直径超6毫米、隆起变化)描述的恶性特征完全吻合。

心理学实验为痣相信仰提供了新解。2022年北京大学认知实验发现,当受试者被告知“额头痣代表智慧”后,其在逻辑测试中的表现提升12%,这印证了“巴纳姆效应”的作用——人们易接受笼统描述并自我印证。另一项跨文化研究显示,在移除文化语境后,不同群体对同一痣相的解读差异率达73%,证明其解释体系具有高度主观建构性。

三、迷信话语的潜在风险

商业利益驱动下的占卜产业,将痣相学异化为牟利工具。某电商平台数据显示,“开运点痣”服务年成交量超200万单,衍生出价值34亿元的产业链。这些服务往往忽视医学规范,使用强酸腐蚀或激光过度治疗,导致瘢痕增生案例频发。更值得警惕的是,某些非法机构利用“克夫痣”“破财痣”等恐吓性话术实施精神控制,2023年江苏某“面相改运”诈骗案涉案金额高达千万。

社会心理学研究揭示了更深层危害。长期接受痣相宿命论者,其自我效能感较对照组低23%,面对困境更易产生消极归因。某高校追踪研究发现,相信“事业痣”存在的大学生,职业选择冒险性高出平均水平17%,但五年后职业满意度反而低15%,显示出认知偏差对生涯规划的扭曲影响。

四、多元价值的当代重构

在文化人类学视野下,痣相学承载着独特的叙事功能。岭南地区的“添丁痣”习俗,新生儿点痣仪式凝聚家族认同;滇西少数民族的面部痣纹,实为记录部落历史的活态文献。这些文化实践不应被简单贴上“迷信”标签,而需在特定语境中理解其社会整合价值。日本学者大野美佐子提出“皮肤人类学”概念,主张将体表标记视为文化记忆载体进行研究。

医学界倡导建立科学认知范式。上海皮肤科医院推出“痣相科普双通道”,既用皮肤镜展示微观结构,又解析传统文化寓意,就诊者认知纠偏率达81%。数字人文领域则尝试编码转换,某AI项目将2000例古籍痣相记录转化为可视化数据库,揭示出“鼻部痣”在古代文献中出现频率与气候变化存在0.68的正相关性,为环境史研究提供新路径。

站在科学与人文的十字路口,我们既要破除“痣定终身”的认知枷锁,也要珍视其承载的文化记忆。当医学提醒我们关注痣的ABCDE变化时,文化人类学则教导我们读懂皮肤上的文明密码。或许正如量子物理学家卡普拉所言:“科学不需要神秘主义,但神秘主义需要科学。”在理性与诗性的平衡中,人类终将超越非此即彼的二元对立,找到理解身体标记的更开阔视角。未来的研究或可聚焦于:建立跨学科痣相文化图谱,开发皮肤标记的数字化保护技术,探索体表特征认知的神经机制——这既是科学祛魅的延续,也是对人文价值的致意。