痣相可以信吗 痣相是迷信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 18:19:02

在中国传统文化中,痣相学常被视为解读命运的神秘钥匙,从《相理衡真》到街头巷尾的占卜摊,痣的位置、颜色和形态被赋予了吉凶祸福的象征。然而在医学高度发达的今天,人们开始质疑:痣相究竟是千年智慧的文化遗产,还是披着玄学外衣的迷信?这种争议折射出传统文化与现代科学的碰撞,也引发了对人类认知边界的深层思考。

一、痣相学的历史源流与理论根基

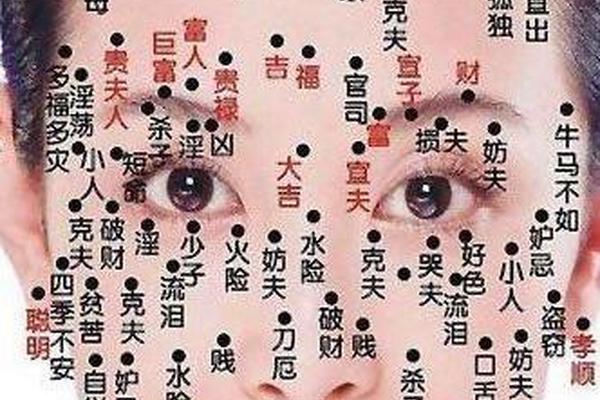

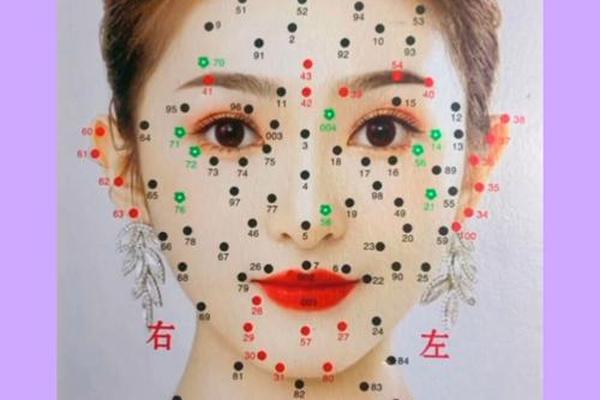

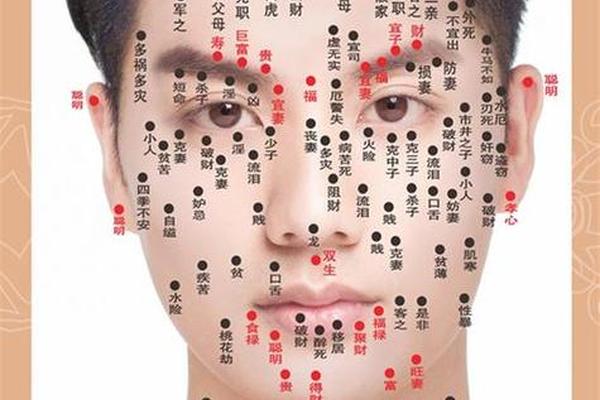

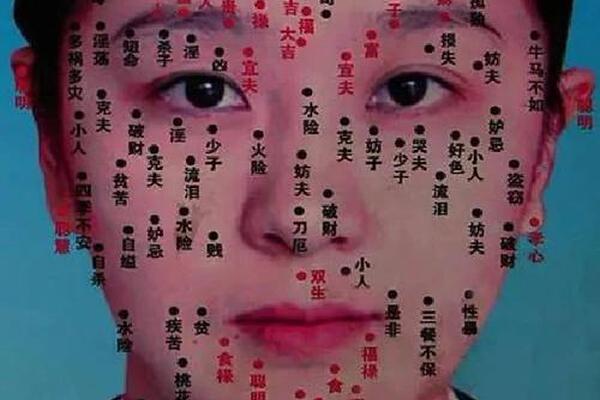

痣相学在中国已有三千年历史,其理论基础融合了阴阳五行学说与中医经络理论。古人将人体视为宇宙的微观映射,认为痣的分布暗合星象规律,如《麻衣相法》记载的“额中朱砂主贵,耳后黑星藏凶”等论断。这种学说将面部划分为十二宫位,例如鼻翼对应财帛宫,眼尾象征夫妻宫,每个区域的痣都对应特定命运走向。网页1提到,古医典《黄帝内经》甚至将痣的色泽与脏腑健康相关联,形成“外痣内应”的诊断体系。

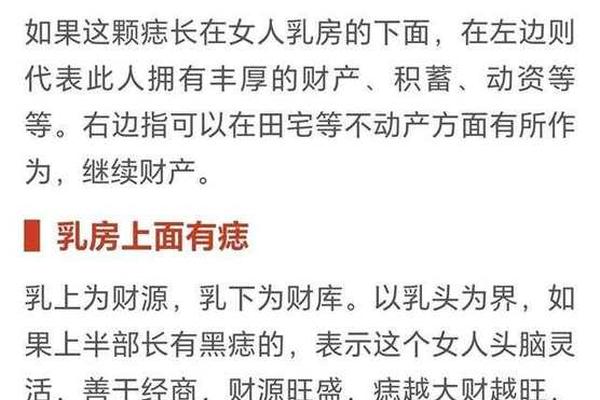

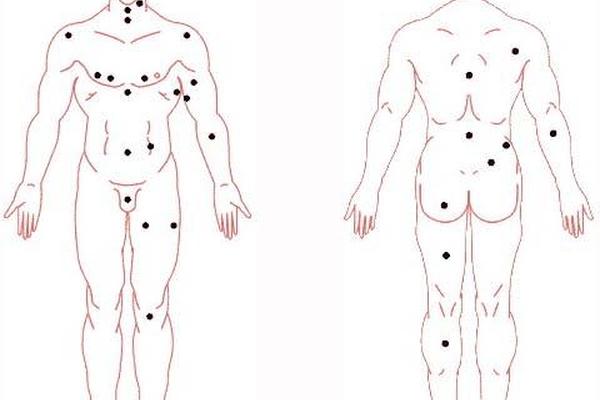

在实践层面,传统相师发展出“五色辨吉凶”的体系:朱砂痣主贵气,乌青痣兆灾厄,黄褐痣寓健康。网页64详细列举了不同身体部位的痣相含义,如眉中藏痣被称作“草里藏珠”,象征智慧与财富,而嘴角痣则被解读为“食禄痣”,预示口福之运。这种具象化的符号系统,成为古代社会认知个体特质的重要工具。

二、现代医学视角下的痣相解构

从皮肤病理学角度,痣的本质是黑素细胞聚集形成的良性肿瘤。网页10中清华大学附属医院的专家指出,痣的形成主要受遗传和紫外线照射影响,其位置分布具有随机性,与命运毫无关联。医学研究证实,人体平均携带15-40颗痣,这些色素沉积与胚胎发育期的细胞迁移路径直接相关。网页80的统计数据更显示,仅20%-30%的黑色素瘤源于原有痣体,绝大多数恶性病变发生于正常皮肤。

针对传统痣相的吉凶判断,现代医学提出了颠覆性观点。网页53强调,所谓“凶痣”特征——如形状不规则、颜色斑驳——恰恰是皮肤癌的预警信号,而非命运征兆。医学界建立的ABCDE法则(不对称、边缘模糊、颜色不均、直径超6mm、快速演变)已成为鉴别恶性痣的国际标准。这种科学认知将痣相学从玄学领域拉回健康管理范畴。

三、心理学机制与文化心理投射

社会心理学研究揭示了痣相信仰的深层机制。网页23关于贝克痣的研究表明,面部显著位置的痣会引发“焦点效应”,使人产生认知偏差,将人生际遇与痣相强行关联。这种现象符合“确认偏误”心理,人们往往选择性关注与痣相预言相符的事件,而忽视反例。例如网页90提到的“眉尾痣主孤寡”,实际是观察者将社交障碍归因于痣的存在,而非客观因果关系。

文化人类学视角下,痣相学发挥着社会认知的符号功能。网页1指出,古典文学常以“眉心朱砂”“耳垂福痣”塑造人物形象,这种文化编码成为集体记忆的载体。现代社会虽不再依赖痣相占卜,但诸如网页29所述“天机痣象征智慧”等概念,仍以隐喻形式存在于大众话语体系,体现着人们对卓越特质的想象性寄托。

四、科学理性与文化价值的平衡

在医学实践中,过度关注痣相可能延误治疗。网页85记录的临床案例显示,有人因迷信“财帛痣”拒绝切除癌变鼻痣,最终导致病情恶化。但完全否定痣相文化亦有失偏颇,网页69提及的传统面相剪纸、戏曲脸谱中的痣相元素,已成为非物质文化遗产的重要组成部分。这种文化符号的存续,体现着中华民族特有的美学智慧和哲学思考。

建议建立分层认知体系:在健康层面严格遵循医学指导,定期进行皮肤镜检查;在文化层面则可将其视为民俗研究的活标本。未来研究可探索跨学科路径,如利用大数据分析痣相预言的心理暗示效应,或通过文化人类学方法梳理痣相符号的演变脉络。

审视痣相争议的本质,是理性认知与人文传统的对话。当科学照亮了痣的病理真相,传统文化中蕴藏的生命哲学依然值得品味。这种平衡之道,或许正是对待传统文化的应有姿态——既不让迷信蒙蔽双眼,也不让功利主义湮没文化基因。正如医学祛除了痣相的神秘色彩,却未抹杀《红楼梦》中“胭脂痣”的审美意蕴,这种认知的进阶,恰是人类文明螺旋上升的生动写照。