斑点对痣相有影响么-痣和斑点在面相学区别

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 00:37:02

在中华传统文化中,面相学将人体皮肤的细微变化视为解读命运与性格的密码。痣与斑作为常见的皮肤现象,虽外观相似,却在面相学中被赋予截然不同的象征意义。古人认为,痣是先天命理的具象化表达,而斑则更多反映后天健康与生活状态的影响。这种区别不仅关乎审美,更暗含了传统医学与哲学对生命规律的理解。

一、基本定义与形成机理

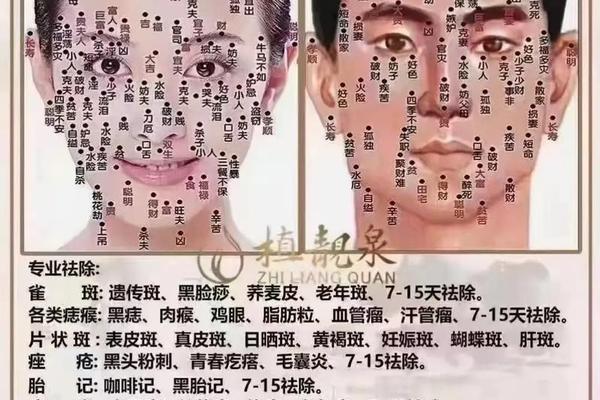

从医学视角来看,痣是由黑色素细胞聚集形成的良性皮肤肿瘤,可先天生成或后天出现,其形成机理与基因突变密切相关。而斑则是皮肤色素异常沉着的现象,常见类型包括老年斑、黄褐斑等,主要成因涉及紫外线刺激、内分泌失调及衰老。这种生理差异奠定了二者在面相学中的不同解读基础。

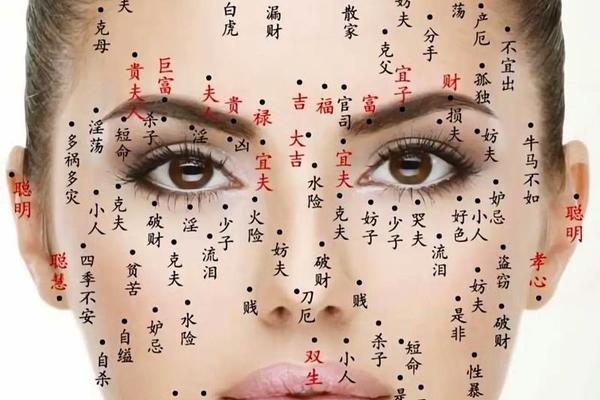

面相学对二者的定义则更具玄学色彩。痣被视为"血气运行"的节点,是人体与天地能量交汇的标记,其位置、颜色可预示命运轨迹。斑则被归为"气血淤滞"的表现,多与健康隐患或运势波折相关,例如《相书》记载:"面生斑者,主气血不和,易犯小人"。这种认知差异源于传统医学"内病外显"的理论体系,将皮肤变化视为脏腑功能的镜像反映。

二、颜色与形态的象征差异

痣的色泽在面相学中具有严格分级制度。纯黑色泽、饱满圆润的痣被视为"贵痣",如眉心的墨玉痣象征智慧与福泽。而暗褐、灰青等浑浊色调则被归为"恶痣",可能预示健康危机或人际纷争。现代医学研究佐证了这一观察,发现颜色异常的痣确实存在较高恶变风险。

斑的形态学解读则更强调动态变化。传统相学认为,突然出现的色斑或原有斑纹扩散,往往预示近期运势动荡。例如颧骨处的扩散性黄褐斑,在《麻衣相法》中被解释为"财帛宫受损,主破财之兆"。这种动态观察方式与现代皮肤医学强调的"皮损变化监测"不谋而合,都体现了对异常体征的警惕性。

三、位置与命运的关联体系

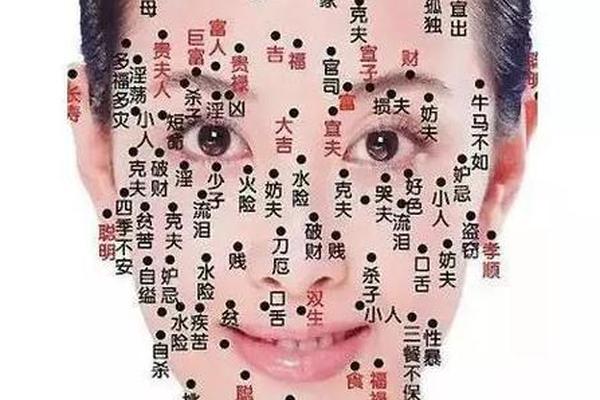

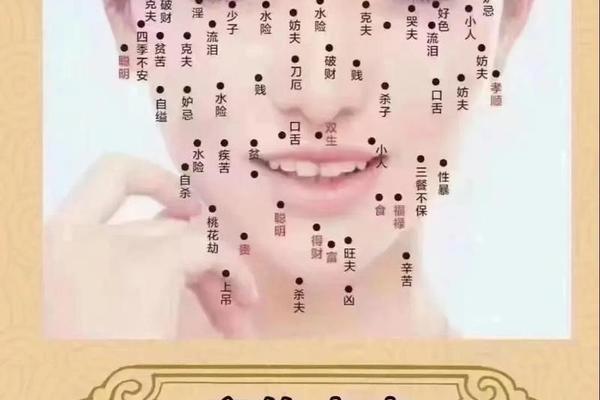

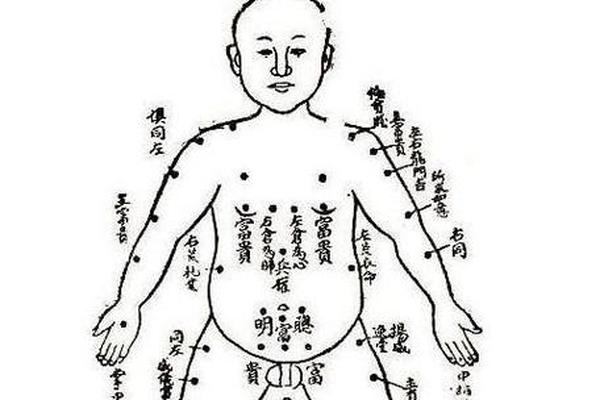

面相学建立了精细的"痣位-命运"对应系统。额头正中的"天中痣"象征官运亨通,鼻翼的"财库痣"预示富贵绵长,这类吉痣即便现代医学建议切除,传统命理师仍主张保留。而特定凶位如眼尾"泪痣"、唇下"孤寡痣",则成为面相调整的重点对象,这种空间定位体系与中医经络学说存在深刻关联。

斑的位置象征更具警示意味。眉宇间的色素沉着被称作"锁运斑",传统认为会阻碍事业发展;法令纹附近的斑块则被视作"破权纹",暗示领导力受损。值得关注的是,这些部位恰好对应现代医学认定的光老化高发区,说明传统观察经验暗合皮肤生理规律。

四、健康预兆与医学解读

现代医学研究为传统相学提供了新的注解。统计显示,面部特定区域的色斑与内分泌疾病存在显著相关性,例如颧骨褐斑与甲状腺功能异常的关联度达37%。这印证了相学"斑显内疾"的古老智慧,不过其解释体系需要从玄学转向病理生理学重构。

对于痣的医学化认知正在改变传统观念。虽然面相学强调保留"福痣",但皮肤科数据表明,直径超过6mm、边缘模糊的痣存在16%的恶变风险。这种科学与传统的碰撞,促使现代相学研究者提出"动态痣相"理论,主张结合医学检查进行命运解读。

五、现代视角下的认知冲突

基因研究揭示,痣的分布确实存在家族聚集性,这与相学"胎记承运"的说法形成有趣呼应。全基因组关联分析发现,特定基因位点同时影响痣群分布与性格特征,为"痣相遗传论"提供了分子生物学基础。但这种关联是否构成因果关系,仍需跨学科研究验证。

在审美文化变迁中,痣的象征意义发生价值翻转。传统视为"克夫"的唇下痣,在当代被重新诠释为"性感标志";而古时代表贵气的额间痣,现代年轻人却热衷用激光祛除。这种文化符号的流动性,反映出相学解释体系需要与时俱进的必要性。

总结而言,痣与斑在面相学中的区别,本质是中华文化"天人感应"思想在人体微观层面的投射。二者虽共享皮肤色素异常的表象,却在象征系统、健康预示、命运关联等方面构成对立统一的认知体系。未来研究可结合大数据技术,量化分析特定痣斑分布模式与健康风险的关联,推动传统相学向实证科学转型。对于普通民众,建议采取"医学为本,相学为参"的辩证态度,既关注皮肤病变的医学指征,也理解其文化象征意义。