痣相可以看吗(面相是迷信吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 00:27:02

痣相学作为中国传统面相学的重要分支,常被用于推测人的命运、性格和健康。随着现代科学的进步,关于痣相是否可信、面相是否迷信的争论从未停息。有人认为痣相是古人观察经验的总结,也有人将其视为缺乏科学依据的“玄学”。本文将从历史、科学、文化及心理学等多个维度,探讨这一话题的复杂性与争议性。

历史渊源与文化根基

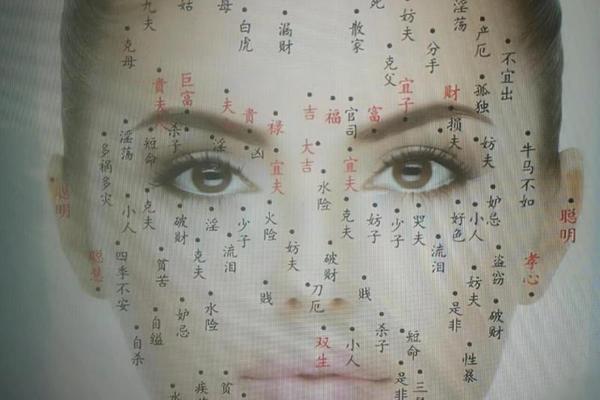

痣相学的起源可追溯至先秦时期的相术文化。古代中医典籍《黄帝内经》提出“有诸内必形诸外”的理论,认为人体内在状态会通过外在特征显现,这为痣相学提供了哲学基础。古人将面部划分为十二宫位,例如额头主事业、颧骨主权势,痣的位置与形态被赋予吉凶象征。如额头正中的“福痣”象征智慧,而鼻尖的痣则被认为可能影响婚姻。这种观念与中医的“全息理论”结合,形成了“以痣观命”的体系。

在民间文化中,痣相与文学、艺术深度融合。古典小说常通过角色脸上的痣暗示命运,如《红楼梦》中贾宝玉的“胭脂痣”暗喻其情感纠葛。剪纸、年画等传统艺术也通过痣的位置传递人物性格。这种文化符号化现象,使得痣相学成为集体记忆的一部分。这种经验性总结缺乏系统性数据支撑,更多依赖个案观察与主观联想。

科学验证与医学质疑

现代医学研究表明,痣是黑色素细胞聚集的产物,其形成与遗传、紫外线照射等因素相关,与命运无必然联系。美国皮肤病学会指出,痣的医学意义仅在于判断是否为恶性黑色素瘤,例如直径超过6毫米或边缘不规则的痣需警惕癌变。从生物学角度看,痣的位置由胚胎发育时的细胞迁移随机决定,与“命运”的关联缺乏基因或生理机制支持。

心理学研究为痣相的“预言效应”提供了新视角。加拿大心理学家米兰达·贾科敏发现,人们对自身痣相的信念可能引发“自我实现预言”。例如,相信嘴角痣代表口才的人会更主动社交,从而提升人际能力;而认为颧骨痣象征“克夫”的女性可能在亲密关系中表现出焦虑。这种心理暗示作用,使痣相的影响力从生理层面转向行为层面。

文化符号与集体心理

尽管科学界普遍质疑,痣相学仍以文化符号的形式延续。在东亚社会,点痣改运的习俗至今存在,例如日本女性在婚礼前点“福痣”以求吉祥。这种现象折射出人类对不确定性的本能抗拒——通过赋予身体标记意义来获得掌控感。网络时代的“趣味痣相测试”更是将传统文化转化为娱乐产品,抖音平台相关话题播放量超50亿次,反映出大众对神秘主义的猎奇心理。

从人类学视角看,痣相的象征体系构建了独特的社会认知框架。云南纳西族的“巴格图”将人体痣位与宇宙方位对应,形成占卜系统;印度阿育吠陀医学则通过痣的颜色判断体液平衡。这些跨文化案例表明,痣相学本质是早期人类解释世界的认知工具,其价值不在于预测准确性,而在于提供文化认同的心理慰藉。

理性认知与未来方向

面对痣相学的争议,需建立分层认知体系。医学层面应警惕“以痣断病”的误区,及时筛查恶性病变;文化层面可将其视为非物质文化遗产,研究其社会功能;心理学领域则可探讨身体标记如何影响自我认知。哈佛大学跨学科团队正尝试用AI分析10万例痣相数据,探索其与性格特质的统计学关联,初步发现额头痣人群在开放性维度得分略高,但相关性不足3%。

未来的研究方向可聚焦于三方面:一是构建跨文化的痣相数据库,量化传统经验;二是利用神经影像技术,研究痣相信念对大脑决策区的影响机制;三是开发基于皮肤科学的科普模型,帮助公众区分医学风险与文化想象。唯有将传统智慧置于现代科学框架下检验,才能实现文化的创造性转化。

痣相学作为历史悠久的民间智慧,承载着文化记忆与集体心理需求,但其命运预测功能缺乏科学支撑。现代人应以辩证态度看待:既承认其文化人类学价值,又警惕过度迷信带来的健康与认知风险。正如《相理衡真》所言:“痣乃大地之草木,吉凶在人不在痣。”在科学与传统的对话中,我们或许能找到理解身体符号的新维度——不是通过痣相预知命运,而是借其反观人类构建意义的永恒渴望。