一、黄褐斑的特征

1. 颜色特点

初期多为浅褐色或淡黄色,随着色素沉积加深,逐渐变为深褐色、褐黑色甚至蓝黑色,颜色深浅与紫外线照射、季节变化及内分泌状态相关。

部分患者斑片可能带有淡红色调,尤其是合并血管扩张时。

2. 形态与分布

形状:多为不规则斑片,可呈蝶翼状、地图状或网状,边界模糊或清晰。

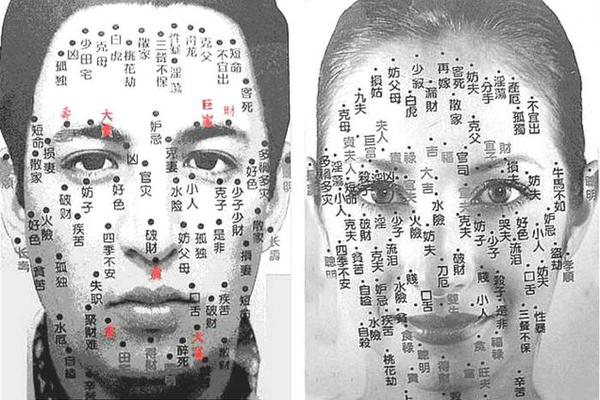

对称性:通常对称分布于颧骨、面颊、前额、鼻背及上唇,偶见于下颌和颈部。

融合趋势:初期为孤立斑片,随时间推移可能融合成片,覆盖面积扩大。

3. 伴随症状

表面光滑,无鳞屑或疼痛感,但可能伴随皮肤干燥、敏感或炎症反应。

部分患者因情绪波动、妊娠或内分泌失调(如甲状腺疾病)导致症状加重。

二、黄褐斑的“痣相”辨析

黄褐斑常被误认为其他色斑(如褐青色痣、雀斑等),需通过以下要点鉴别:

1. 与褐青色痣的区别

分布:褐青色痣多发于颧骨、下眼睑等部位,呈散在点状,斑块间可见正常皮肤;黄褐斑则为弥漫性片状,边界不清。

颜色:褐青色痣偏灰褐色或蓝黑色,而黄褐斑以黄褐色为主。

病程:褐青色痣颜色稳定,黄褐斑则随日晒、激素变化而颜色加深或变浅。

2. 与雀斑的差异

雀斑多见于儿童期,呈针尖至米粒大小的褐色斑点,分布于鼻梁及面颊,边界清晰。

黄褐斑发病年龄较晚(多见于30岁以上),斑片面积更大且融合成片。

三、黄褐斑的中医分型与特征

中医认为黄褐斑与肝、脾、肾功能失调相关,不同证型表现略有差异:

1. 肝郁气滞型

斑色深褐,伴情绪烦躁、胸胁胀痛,多见于长期压力大或情志不畅者。

2. 肝肾不足型

斑色晦暗,伴腰膝酸软、失眠多梦,与肾虚或内分泌紊乱相关。

3. 脾虚湿蕴型

斑色灰褐如尘土,伴乏力、食欲不振,多因脾胃虚弱导致气血不足。

四、黄褐斑的日常管理与治疗建议

1. 防晒与护肤

严格防晒(物理遮挡或高倍防晒霜),避免紫外线加重色素沉积。

使用温和护肤品,避免刺激性化妆品或过度去角质。

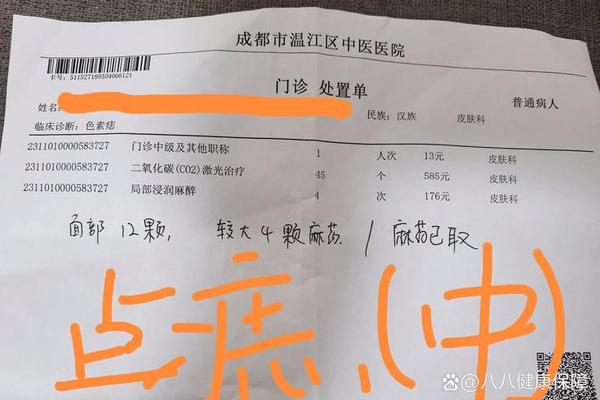

2. 医学治疗

光电疗法:如调Q激光、超皮秒可分解色素颗粒,但需根据斑型选择(如血管型需结合中胚层疗法)。

中西医结合:内服中药(如疏肝活血汤剂)配合针灸、刮痧等外治手段,调节气血平衡。

总结

黄褐斑的特征可概括为“对称、片状、颜色渐变”,需与褐青色痣等色斑区分。其形成与内分泌、紫外线及情绪密切相关,治疗需结合防晒、医学干预及体质调理。若无法自行判断,建议通过专业皮肤检测(如Wood灯)明确诊断。