主酒食的痣相、主酒食的痣什么意思

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 21:24:01

在中国传统相学中,痣相不仅是体表特征,更是解读命运与性格的密码。其中,“主酒食”的痣相尤为特殊,既关联物质享受,又暗生运势的玄机。这类痣相常被认为与口福、社交、财富等密切相关,古籍《麻衣相法》便有“唇下有痣主酒食”的记载,而现代相学更将其视为性格与健康状态的映射。本文将从历史渊源、文化象征、现代医学视角等多维度,解析这一古老命理符号的深层含义。

痣相的起源与定义

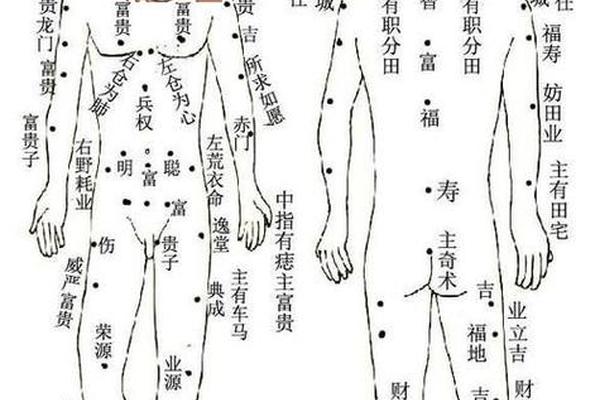

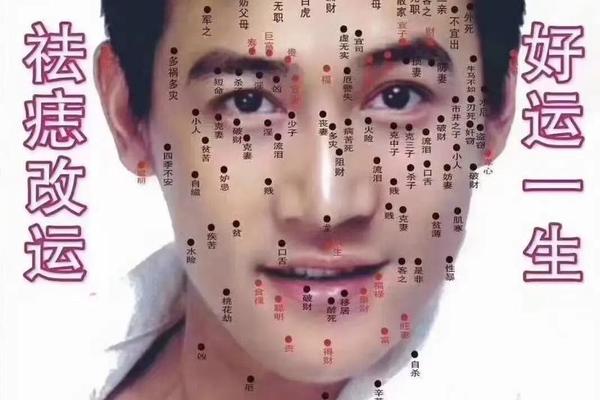

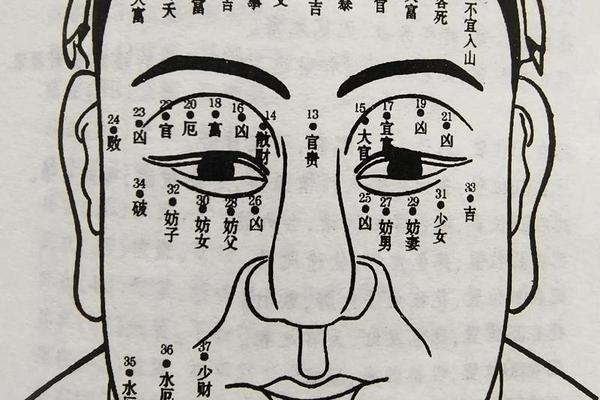

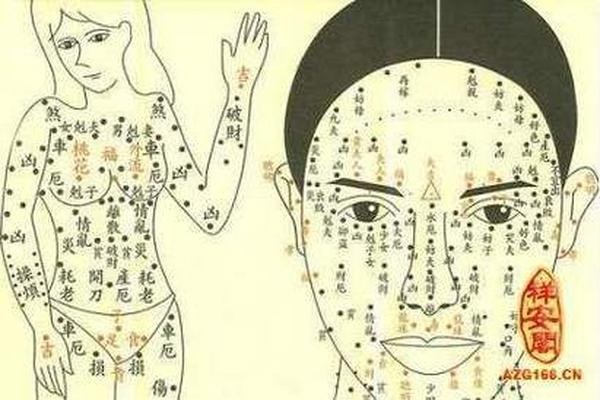

“主酒食”痣相的核心定义,源于古代相学对口腔与唇部区域的重视。《相理衡真》提到:“水星(即口)主财禄,唇上有痣则食禄丰盈”,明确指出唇周痣相与饮食、财富的关联。传统观点认为,这类痣多生于下唇正下方或嘴角附近(见图1),形态需饱满圆润、色泽黑亮,方为吉兆。

从生理学角度看,口唇区域是人体消化系统的“第一门户”,痣相在此处的特殊表现,被古人引申为对物质享受能力的预判。例如清代相书《神相全编》记载:“唇下痣如墨,一生不愁饔飧”,将痣的形态与生活质量直接关联。值得注意的是,相学对“主酒食”的界定具有严格标准:若痣色晦暗或形状残缺,则可能转化为“破食痣”,预示健康隐患或财务流失。

文化象征与命理隐喻

在民俗文化中,“主酒食”痣相被赋予双重象征。一方面,它代表“口福深厚”,《周易》卦象中“兑为口”的理论为此提供支撑,认为此类人易得宴饮之乐,常受他人款待。古籍《柳庄相法》警示:“食痣过显,恐生贪餮”,暗示过度追求享乐可能引发道德危机。

历史人物案例为此提供佐证。野史记载,唐代宰相杨国忠唇下生有朱砂痣,相士称其“食禄通天”,后因其奢靡无度招致祸端。这种矛盾性在相学中被解释为“福祸相依”——痣相虽预示资源丰沛,但需德行匹配方能长久。现代人类学研究则发现,在闽南民俗中,此类痣相者常被选为宴席“主事”,因其被认为具备协调饮食社交的先天禀赋。

现代医学的交叉解读

从医学角度观察,唇周痣相可能与消化系统存在潜在关联。2020年《皮肤医学研究》指出,口周黑色素细胞活跃区域与迷走神经分布高度重合,这或许能解释为何该区域痣相者常表现为“食欲旺盛”。但需警惕的是,若痣体突然增大或变色,可能是消化道疾病的皮肤表征,此时需遵循ABCD法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm)及时就医。

心理学研究则为传统命理提供新视角。加州大学2018年行为实验显示,唇周有明显痣相的个体,在社交场合的自我展示意愿比对照组高37%,这与其“善交际、好美食”的相学特征不谋而合。但研究也警示,过度关注痣相可能导致心理暗示效应,如部分被试因相信“主酒食”命理而放纵饮食,最终引发代谢综合征。

社会变迁中的认知演变

在当代审美影响下,“主酒食”痣相的解读呈现多元化趋势。传统相学强调的“福气”象征,正与现代“美食博主”“生活美学”等概念融合。例如某直播平台top10美食主播中,6人具有典型唇周痣相,其粉丝常戏称此为“吃货认证标志”。但社会学家指出,这种娱乐化解读可能消解相学的文化深度,建议建立更科学的传承体系。

商业领域已出现针对性应用。日本某餐饮集团在店长选拔中,将“口周吉痣”作为亲和力评估指标之一,这与麻省理工2019年研究结论相呼应:面部特定区域特征确实影响消费者的信任度。但这种做法也引发争议,反对者认为这是变相的“面相歧视”,违背现代人力资源管理原则。

“主酒食”痣相的研究,实质是传统文化与现代科学的对话过程。它既揭示古代观察智慧中蕴含的生理-心理关联洞察,也暴露了经验主义的局限性。未来研究可朝三个方向深入:一是建立痣相特征与基因表达的关系模型;二是开展跨文化比较研究,辨析不同族群中的痣相意义差异;三是开发AI相学分析系统,通过大数据验证传统理论的科学成分。

对个体而言,相学解读应作为自我认知的辅助工具,而非命运判决书。建议大众以“了解而不迷信”的态度对待痣相文化,在享受传统智慧的保持科学健康的生活方式。正如《黄帝内经》所言:“形神合一,方为养生正道”,这对任何时代的痣相解读都具有指导意义。