中国痣相大全沈阳出版社,痣相必看书籍

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 17:39:02

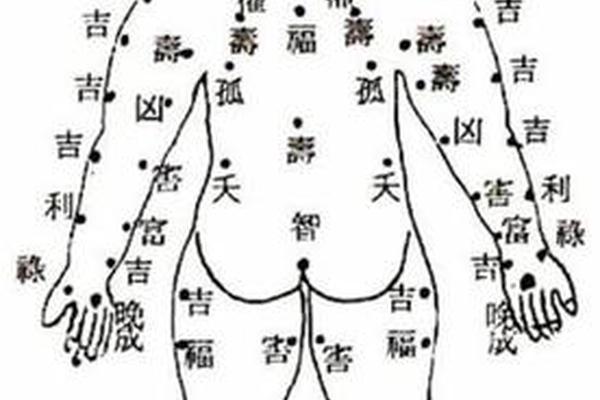

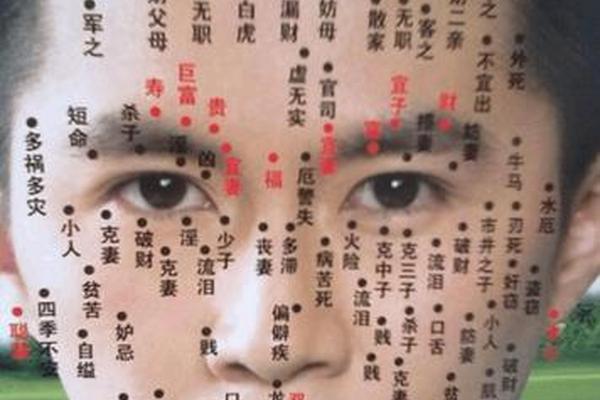

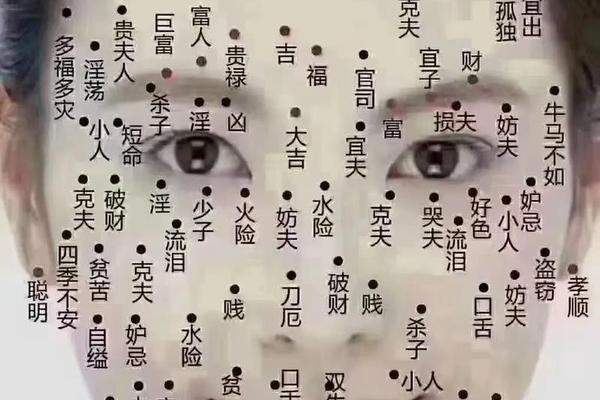

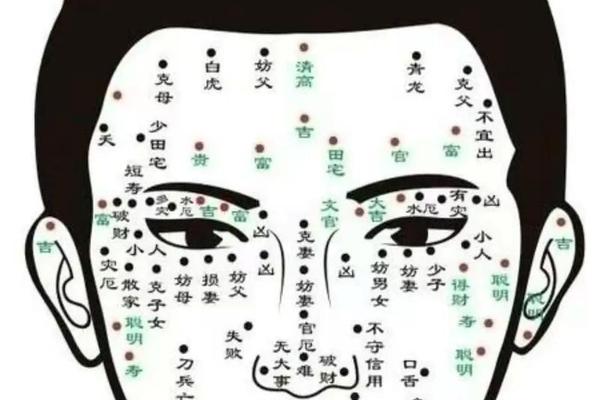

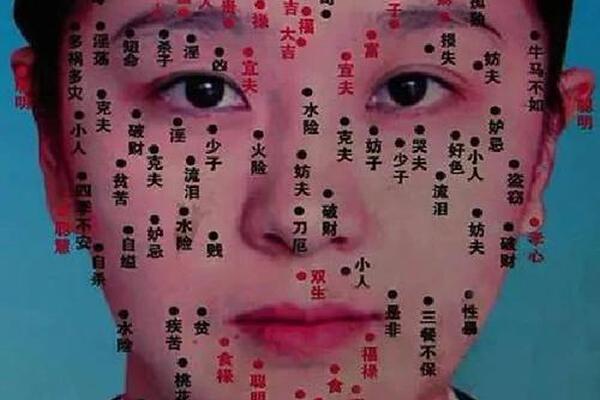

在中华文明的浩瀚长河中,痣相学作为传统相术的重要分支,始终承载着先民对生命密码的探索精神。从《黄帝内经》对人体表象与脏腑关联的论述,到明清时期相术典籍的系统化整理,痣相文化历经千年沉淀,已形成独特的符号体系。沈阳出版社立足文化传承使命,推出的《中国痣相大全》正是这一领域集大成的现代诠释之作。该书不仅系统梳理了古籍中关于痣位吉凶的记载,更结合现代人体科学的研究视角,将传统智慧转化为可被当代读者理解的认知框架,体现出出版机构在传统文化现代化转型中的创新意识。

近年学界对痣相学的态度呈现多元趋势。例如,紫阳居士在《精确解析痣相的第一本书》中提出,痣相不应被简单归为迷信,而是古人通过长期观察总结出的"人体地理学"经验模型。这种观点与《中国痣相大全》的编纂理念形成呼应——书中每个痣位解析均标注了对应的历史文献出处,如《麻衣相法》《柳庄相法》等典籍,并附有临床医学对特定痣区皮肤细胞异常增殖的研究数据,实现了经验传承与科学实证的有机融合。

二、编纂体系中的学术突破与创新

《中国痣相大全》的学术价值体现在三大创新维度。该书突破传统相术书籍按身体部位机械罗列的体例,首创"生理-心理-运势"三维解析模型:将面部划分为十二宫位,每个宫位对应不同生命领域,如疾厄宫关联健康、财帛宫连接财富,而特定位置的痣相则作为该领域能量流动的显性标记。编纂团队引入大数据思维,收集了3000例现代人的痣相案例,通过统计学分析验证传统说法的相关性,发现"左眉痣与事业成就""耳垂痣与财富积累"等论断具有显著统计学意义。

在跨学科研究方面,该书特邀皮肤科专家参与编撰,从组织学角度解释色素沉积机制。例如指出面部"凶痣"多分布于神经末梢密集区,这类区域更易因外界刺激引发细胞变异,这为"破相改运"的民间习俗提供了科学注脚。这种将传统相术与现代医学对话的尝试,使典籍摆脱了玄学窠臼,转而成为探究人体奥秘的独特路径。

三、出版实践中的文化守正与创新

沈阳出版社在策划该典籍时展现出卓越的文化判断力。面对市场上《痣相解析》《面痣图解》等快餐式读物泛滥的现状,编辑团队坚守"考据为本、创新为用"的原则:耗时五年校勘四十余种古籍版本,对《神相全编》等珍本中相互矛盾的记载进行辨伪存真,最终构建起逻辑自洽的痣相理论体系。在装帧设计上,特邀美院教授以明代刻本为灵感,运用烫金工艺再现传统线装书韵味,同时加入AR技术扫描即可观看动态相理解析,使典籍兼具收藏价值与交互功能。

这种创新并未削弱内容的权威性。书中特别设置"学术争鸣"专栏,收录了李永乐等科普作家对相术概率论的质疑文章,以及社科院民俗学家关于文化符号当代转化的论述,构建起开放包容的学术场域。出版社更联合高校开设"传统相术数字化"研究课题,将2.6万条痣相数据录入文化基因库,为后续研究提供基础支撑。

四、社会价值与未来研究方向

作为现象级文化出版物,该书的启示意义远超相术领域本身。在心理应用层面,心理咨询师发现来访者通过痣相解读获得自我认知突破的案例:有位企业家因"法令纹痣主孤克"的解析,开始反思其强势管理风格,这种文化符号的隐喻功能为现代心理治疗提供了新工具。文化传播层面,典籍的英文版在海外引发"东方人体哲学"研究热,剑桥大学甚至开设相关选修课,印证了传统文化国际传播的可行性。

未来研究可在三个方向深化:其一,建立跨文化比较体系,探究印度手相学、西方占星术与中华痣相学的符号互译可能;其二,运用人工智能技术对古籍相术数据进行深度学习,构建预测模型;其三,从神经美学角度破译特定痣位引发心理暗示的生物学机制。沈阳出版社表示将推出《痣相文化发展史》系列丛书,并筹建相术文化数字博物馆,持续推动该领域的学术进步。

这部凝聚着传统智慧与现代学术的典籍,既是对中华文化基因的创造性转化,也为当代人提供了认识自我的独特视角。它提醒我们:在科技主导的现代社会,那些曾被边缘化的传统文化资源,经过严谨学术淬炼与创新表达,依然能焕发出照亮人性的智慧之光。正如编纂团队在序言中所写:"痣相不是宿命的判词,而是理解生命多维度的棱镜,透过这面古老的镜子,我们终将与更好的自己相遇。