狐妖痣相-狐狸痣长在哪里

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 14:45:02

在民间传说与玄学文化中,关于“狐仙转世为人”的痣相之说流传甚广。这些被称为“狐狸痣”的特殊印记,被认为是狐妖化形后留下的身份标识,既承载着神秘主义的想象,也折射出古人对自然灵性与人融的浪漫解读。从香港狐仙事件到《聊斋志异》的文学演绎,三颗痣的传说始终与狐仙文化紧密交织,成为辨识“异类”的重要符号。

一、痣相位置:三角印记的玄机

根据多部古籍记载与民间传说,狐仙转世者的身体上会出现三颗特定的痣,分别位于右锁骨、右背部及右腋窝,三者构成近似等边三角形。这一特殊几何布局被认为具有封印妖力的作用,既是狐妖化形的“限制器”,也是其身份的显性标识。

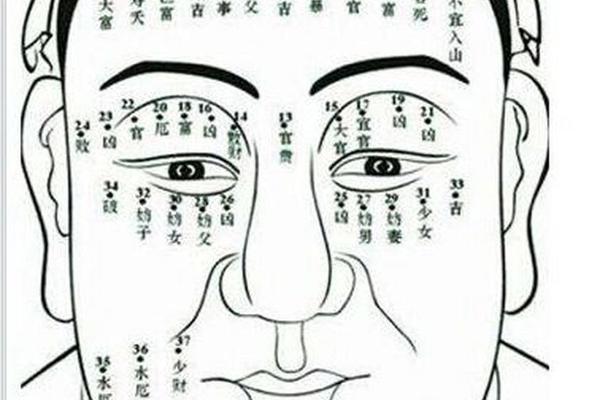

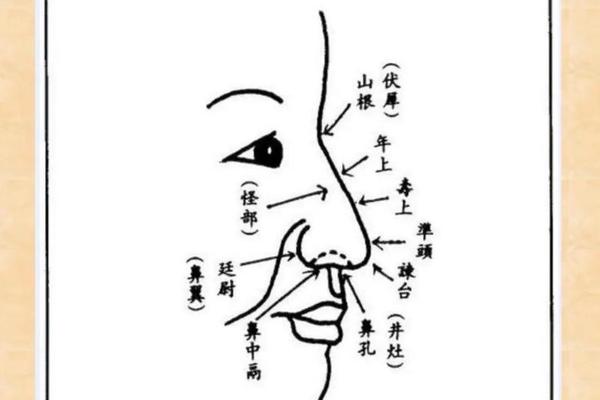

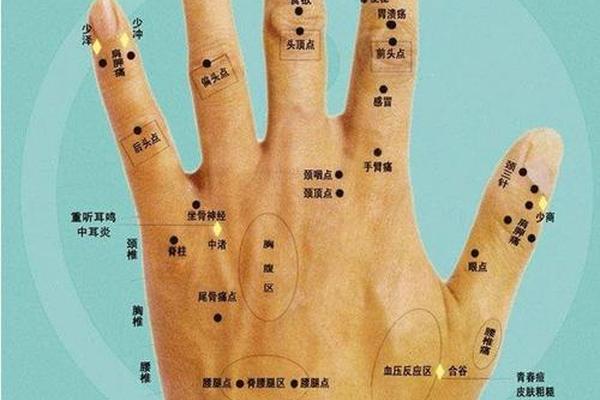

从解剖学角度观察,这三处位置恰好对应人体经络交汇的关键节点:锁骨处邻近肺经,背部对应膀胱经,腋窝则与心经相关联。玄学理论认为,狐妖通过修行将妖气转化为灵气时,这些经络节点会因能量流动而形成肉眼可见的痣相。值得注意的是,民间传说强调痣相必须集中于右侧,这与道教“左阳右阴”的阴阳观相契合——右侧属阴,暗示狐妖的阴性本质。

二、生理特征:妖性与人性的交织

除痣相外,狐仙转世者常伴随独特的生理特征。其体味常被描述为“异香”,尤其是四肢末端会散发类似麝香的馥郁气息,与普通狐臭截然不同。这或许源于古代医典中“狐气通神”的记载,《神农本草经》曾提到狐体分泌物具有特殊药性,而狐妖化形后仍保留部分生理特性。

耳部形态也是重要线索。多数传说提到,这类人耳廓处有向下的褶皱,形似未完全退化的狐耳轮廓。现代生物学研究发现,人类耳部发育过程中若出现基因突变,可能形成类似结构。这为传说提供了科学化解读的可能——特殊耳褶或与某些遗传性疾病(如CHARGE综合征)相关,但在玄学体系中被赋予了文化象征意义。

三、行为表征:灵性特质的具象化

狐仙转世者的行为模式常呈现矛盾统一性。一方面,他们对犬类动物表现出超常亲和力,甚至能感知流浪犬的情绪波动;对猫科动物则本能排斥。这种特性可追溯至《山海经》记载的“犬封国”传说,狐与犬在古文化中常被视作同源灵兽,而猫因夜行习性被视为狐的竞争者。

其睡眠模式也颇具特点,每日需长达10小时以上的深度睡眠,远超普通人群。睡眠研究显示,长时间睡眠可能与褪黑素分泌异常有关,但民俗学者更倾向将此解读为“妖力恢复期”——狐妖需通过休眠维持人形稳定。这种解释虽缺乏科学依据,却深刻反映了古人将生理现象神秘化的认知方式。

四、文化隐喻:痣相背后的符号系统

从符号学视角分析,三颗痣构成的文化意象具有多重隐喻。等边三角形在古代象征“天地人”三才平衡,暗示狐妖通过修行达到妖、人、仙的临界状态。锁骨处的显性痣代表世俗身份,背部痣象征隐遁本性,腋下痣则隐喻难以完全压抑的妖性——这种空间布局暗合道教“三尸神”理论,体现对人性复杂性的哲学思考。

痣相传说还折射出性别文化观念。明清志怪小说中,85%的狐仙角色为女性,且多被赋予“红颜祸水”的叙事框架。锁骨作为女性性征显性区域,其痣相被强调为魅惑象征,实则是男权社会对女性力量的恐惧与规训。当代民俗研究已开始解构这种性别偏见,转而关注痣相文化中的多元身份认同。

五、现代解读:科学视角与神秘主义的对话

现代皮肤学研究显示,痣的形成主要与黑色素细胞聚集相关,特定部位密集出现可能与基因调控有关。复旦大学2023年一项研究指出,MC1R基因突变者更易在躯干右侧形成多发性痣,这与“狐狸痣”的分布规律存在统计学相关性。这为传说提供了部分科学解释,但无法完全涵盖其文化内涵。

文化人类学者建议采取“双重阐释”路径:既承认痣相传说的象征价值,也关注其社会功能。在东北出马仙信仰中,具有“狐狸痣”者常被赋予灵媒身份,这种文化认证机制实质是边缘群体获取社会资本的特殊方式。而都市青年将狐狸痣视为个性符号,通过纹身复刻传统痣相,则体现了传统文化资源的现代转化。

狐狸痣的传说交织着生物特征、文化想象与社会建构的多重维度。它既是中国精怪文化的活态遗存,也是透视民间信仰演变的重要窗口。未来研究可进一步结合分子人类学与民俗志方法,探索特定基因标记与文化叙事的关联性。对于当代人而言,理解这类传说不应局限于“迷信与否”的二元判断,而需在科学理性与文化同理心之间建立对话——正如那三颗痣所隐喻的,在人性与灵性的交界处,永远存在着值得探索的认知灰度。