痣相主酒食 酒痣是什么原因引起的

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 10:38:01

在中国传统相学中,痣相不仅是体貌特征的记录,更被视为解读命运与健康的重要符号。其中,“主酒痣”作为一种特殊的痣相,常被赋予“一生有酒食”的吉兆,但其晚年与子女疏离的隐忧,又为这一符号蒙上矛盾色彩。这种兼具口福与孤寂的痣相,既反映了古代社会对饮食文化的重视,也揭示了生理特征与命运关联的朴素辩证思维。本文将从文化、医学及社会心理等多维度,剖析主酒痣的象征意义及其形成根源。

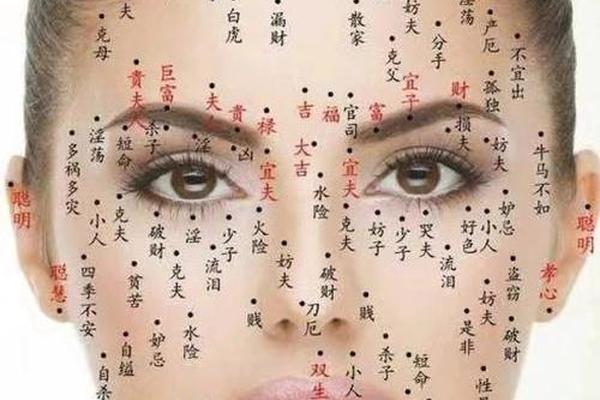

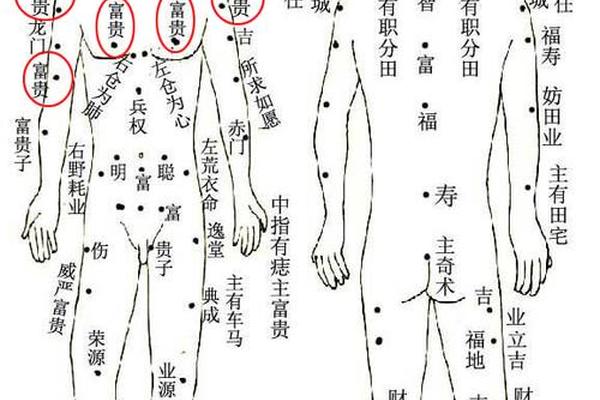

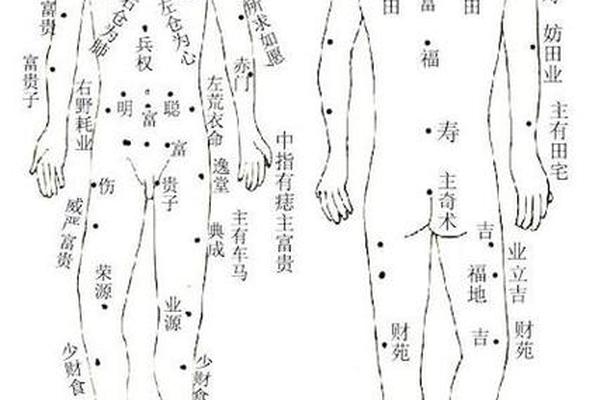

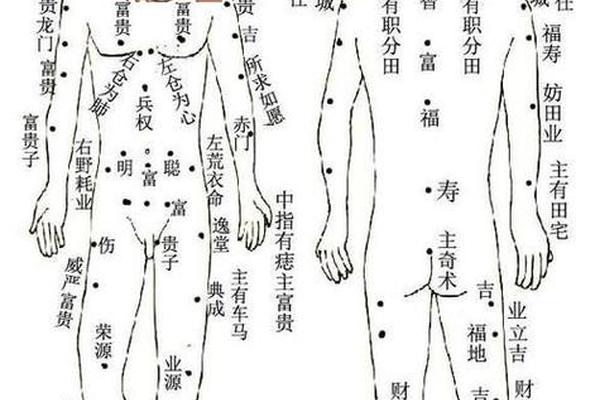

一、痣相学的文化溯源与定义

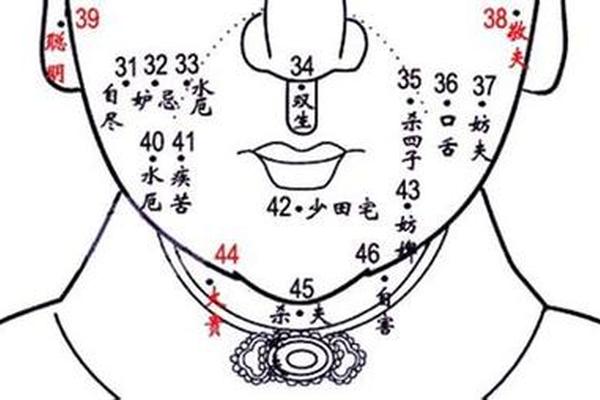

在《周易》体系影响下,痣相学形成了一套独特的符号系统。根据文献记载,主酒痣多位于口唇周围或食禄痣附近,色泽以朱红为佳,若呈青黑则预示福气减损。这种定位源于中医“脾开窍于口”的理论,认为饮食运化与特定体表区域存在能量映射。古籍《庸闲斋笔记》曾记载脚底红痣与富贵关联的案例,可见痣相学说在清代已形成系统性认知。

主酒痣的双重象征颇具深意:一方面,“酒食”代表物质丰裕,暗合农耕社会对温饱的终极追求;“亲子疏离”折射出家族中的矛盾。这种矛盾性提示,古代相学并非简单吉凶判断,而是试图构建生理特征与社会关系的复杂对应体系。

二、医学视角的生物学解析

现代皮肤学研究显示,所谓“主酒痣”实质是黑色素细胞局部聚集形成的色素痣。其形成受遗传基因、紫外线暴露及激素水平等多重因素影响,与饮食偏好无直接因果关系。但有趣的是,中医理论中的“膏粱厚味伤脾”说,或许能解释嗜酒者面部毛细血管扩张与痣体颜色加深的关联现象。

近年研究发现,长期酒精摄入会导致表皮层维生素A代谢异常,这可能加剧局部皮肤色素沉着。而传统相学中将口周红痣视为“酒食痣”,恰与现代医学观察到的酗酒者面部潮红区域存在空间重叠。这种古今认知的暗合,提示民间经验可能包含未被科学阐释的观察智慧。

三、痣相认知的社会心理建构

主酒痣的吉凶双重解读,本质是集体意识对个体命运的规训。在物质匮乏年代,“有酒食”被赋予神圣化色彩,痣相成为合理化社会分层的工具。明代《三命通会》记载,商人群体特别推崇食禄痣,这反映商业阶层通过相学建构职业合法性的心理需求。

现代社会中的认知迁移更具深意。网络相学将主酒痣解释为“美食博主潜质痣”,实质是将传统命运观转化为个人能力标签。这种重构既消解了宿命论色彩,又创造出新的文化消费模式。调查显示,25-35岁女性中,13%认为特殊痣相影响职业选择,这揭示出当代人对身份认同的符号化需求。

四、健康管理的跨学科启示

针对主酒痣携带者,可建立整合传统智慧与现代医学的健康管理方案。中医典籍主张“见痣察气”,建议口周痣人群定期检查消化功能,这与现代医学发现的酒精代谢酶基因多态性研究不谋而合。营养学角度则推荐增加B族维生素摄入,以调节黑色素代谢。

更重要的是建立科学认知框架。台湾肝病防治学会的研究表明,误将蜘蛛痣视为“财痣”而延误肝病治疗的案例达7.3%。这警示我们需在文化传承与科学启蒙间寻求平衡,既保留传统符号的情感价值,又避免其成为健康认知的障碍。

五、未来研究方向展望

痣相学研究亟待引入量化分析工具。通过3D皮肤成像技术建立痣体形态数据库,结合基因组学检测,可深入解析特定痣相与代谢特征的关联性。社会学领域则可开展痣相认知的代际差异研究,揭示传统文化在现代性冲击下的演变轨迹。

跨文化比较研究具有特殊价值。对比印度相学中的“吉祥痣”(Bindi)与中华痣相体系,能发掘不同文明对人体符号的阐释差异。这种比较不仅有助于文化哲学研究,更能为医学人类学提供新的观察视角。

主酒痣的文化意象,恰似一面棱镜,折射出人类对身体符号的永恒解读冲动。从相学古籍的只言片语,到现代基因研究的精密图谱,这种跨越千年的对话,本质上是对“命由天定”与“人定胜天”哲学命题的当代回应。在科学与传统日益交融的今天,或许我们更需要建立一种包容的认知范式——既尊重文化记忆的情感温度,又坚持医学实证的理性光芒。