小孩身上痣相、小孩身上长痣是什么原因

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-23 17:28:01

每个孩子皮肤上的痣,本质上是由黑色素细胞聚集形成的良性增生。黑色素细胞分布于表皮基底层,负责产生黑色素以抵御紫外线伤害。当这些细胞异常聚集时,便形成肉眼可见的色素痣。根据发育阶段,痣可分为先天性(出生即有)和获得性(后天生长)两类。先天性痣多与胚胎期黑色素细胞迁移异常有关,约1%-2%的新生儿会出现此类情况。

后天性痣的形成则与遗传、紫外线暴露及激素变化密切相关。研究发现,若父母存在多发性色素痣,子女出现痣的概率显著增高。儿童皮肤对紫外线敏感,长期暴露会激活黑色素细胞活性,导致局部色素沉积。青春期前后,体内激素水平波动也可能刺激痣的生成。

二、先天遗传与后天环境的双重影响

遗传因素在痣的形成中占据重要地位。基因调控黑色素细胞的分布密度和活跃程度,例如携带CDKN2A或IRF4基因变异的儿童更易出现多发性痣。一项针对双胞胎的研究显示,同卵双胞胎的痣数量相似度高达80%,远高于异卵双胞胎的45%,这直接印证了遗传的主导作用。

后天环境同样不可忽视。紫外线是诱发痣生成的主要外部因素,其通过破坏DNA结构促使黑色素细胞异常增殖。临床数据显示,夏季户外活动频繁的儿童,新发痣数量较冬季增加约30%。皮肤反复摩擦或外伤也可能刺激局部细胞增生,例如腰带区、手掌等部位的痣常因机械刺激而增大。

三、特殊部位的痣与潜在风险

并非所有痣都需担忧,但某些特殊部位的痣需提高警惕。手足掌侧、生殖器及关节处的交界痣因长期受摩擦,其恶变风险较其他部位高3-5倍。医学界提出的“ABCDE法则”(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径>6mm、动态变化)可作为家庭自检工具。例如,若发现痣在半年内增大超过20%,或出现瘙痒、出血等症状,需立即就医。

临床案例显示,一名7岁患儿因足底痣反复摩擦未及时处理,最终确诊为早期黑色素瘤。此类案例提示家长:对于直径超过5mm或位于易损部位的痣,建议通过手术切除并送病理检查,而非采用激光或冷冻等可能残留隐患的方法。

四、痣相文化的解读与现代医学的碰撞

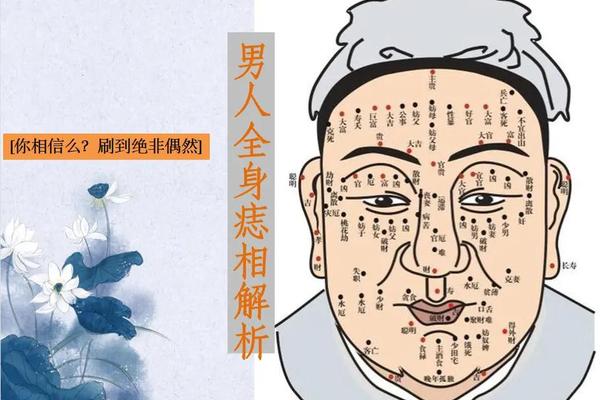

传统相学常赋予痣特殊寓意,如“眉间痣主聪慧”“足底痣象征福运”。然而从医学视角看,这些说法缺乏科学依据。例如“腰缠痣”在民间被视为富贵标志,实则该部位因衣物摩擦,痣细胞更易发生异变。

现代研究明确,痣的吉凶与其病理特征相关,而非位置。美国国立癌症研究所统计显示,90%的黑色素瘤源于原有痣的恶变,其中颜色混杂(如红褐蓝交织)或边缘呈锯齿状的痣风险最高。家长应摒弃迷信观念,转而关注痣的生物学特性。

五、科学管理与预防策略

预防痣恶变需多维度干预。严格防晒至关重要——紫外线强度每增加1级,儿童新发痣概率上升12%。建议使用SPF50+防晒霜并配合物理遮挡。避免刺激已有痣,一项追踪研究显示,频繁抓挠可使痣细胞活跃度提高40%。

对于已存在的风险痣,手术切除是金标准。激光治疗虽便捷,但复发率高达25%,且可能掩盖早期恶变征象。相比之下,手术切除既能彻底清除病灶,又能通过病理分析排除恶性可能,尤其适用于直径>3mm的痣。

总结与建议

儿童痣的形成是遗传与环境交互作用的结果,绝大多数属于良性,但特殊类型需警惕恶变风险。家长应定期使用“ABCDE法则”检查孩子体表痣的变化,对易摩擦部位或快速生长的痣及时就医。未来研究可进一步探索基因编辑技术对先天性巨痣的干预潜力,或开发非侵入性早期筛查工具。通过科学认知与规范管理,我们既能保留皮肤的自然印记,又能有效守护儿童健康。