不好的痣相长了活痣,三种痣哪种最容易恶变

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 10:09:02

皮肤上的痣大多是与生俱来的“沉默者”,但当它们出现在特定区域或呈现异常特征时,却可能成为潜伏的健康威胁。民间常以“痣相”判断吉凶,而在医学视角下,“活痣”更值得警惕的是其动态变化与癌变风险。根据多学科研究,有三类痣的恶变概率显著高于其他部位:易摩擦部位痣、长期暴露的痣以及先天性或创伤性痣。这些痣因环境刺激或生物学特性,可能突破良性边界,演变为恶性黑色素瘤——一种转移性强、死亡率高的皮肤癌。本文将结合临床数据与病理机制,解析这三类高危痣的特征与应对策略。

易摩擦部位的痣:反复刺激的隐患

手掌、足底、腋窝、皮带区域等部位的痣长期承受机械摩擦,这种持续的外力刺激可激活痣细胞的异常增殖。摩擦不仅破坏表皮屏障,更可能诱发细胞DNA损伤,导致交界痣(痣细胞位于表皮与真皮交界处)的稳定性下降。例如,足底痣因行走压力反复受压,其癌变风险是其他部位的3倍以上,而皮带区域的痣因衣物摩擦,可能形成慢性炎症,加速细胞突变。

临床案例显示,足底黑痣因反复修剪或化学腐蚀导致恶变的概率显著增加。一项针对黑色素瘤患者的回顾性研究发现,38%的肢端型黑色素瘤患者曾对足底或手掌痣进行不当处理,如激光灼烧或自行抠挖。这种非专业干预不仅无法根除病灶,反而可能刺激残留细胞恶性转化。对于摩擦部位的痣,定期观察其边缘规则度与颜色均匀性,并避免外力损伤,是预防恶变的关键。

长期暴露的痣:紫外线的隐形杀手

头颈部、手臂等长期暴露在阳光下的痣,因紫外线辐射累积而面临更高风险。紫外线中的UVA和UVB可穿透表皮层,直接损伤黑色素细胞的DNA,导致细胞复制错误。研究发现,肤色较浅的人群因黑色素保护不足,其暴露部位痣的恶变率是深肤色人群的2.5倍。例如,耳后或鼻梁处的痣因难以遮蔽,更易在日晒后出现颜色混杂或边界模糊。

值得注意的是,紫外线对痣的损伤具有延迟效应。一项长达10年的队列研究表明,儿童期频繁晒伤者成年后暴露部位痣的癌变风险增加67%。这提示防晒措施需从早期开始,尤其是对已存在的暴露部位痣,应使用SPF50+的广谱防晒霜并配合物理遮挡。臭氧层空洞导致的紫外线强度上升,进一步加剧了这类痣的潜在威胁。

先天性或创伤性痣:基因与修复的双重风险

先天性巨痣(直径>20cm)的恶变率高达10%-30%,远高于后天性痣。这类痣在胚胎期形成时即存在基因异常,其痣细胞分布深达皮下组织,难以通过常规检查监测早期病变。例如,一项病理学统计显示,20%的儿童黑色素瘤源于先天性痣,且多数在青春期因激素变化加速恶化。

创伤性痣则与组织修复异常密切相关。烧伤、手术疤痕等部位若出现色素沉着,需警惕修复过程中细胞分裂失控。研究证实,瘢痕组织中的慢性缺氧环境可激活HIF-1α信号通路,促使黑色素细胞向侵袭性表型转化。临床建议对创伤后新发痣进行至少5年的定期随访,若发现直径超过6mm或隆起度增加,需立即活检。

识别与干预:科学管理高危痣

ABCDE法则是早期识别恶变的核心工具:不对称(Asymmetry)、边界不规则(Border)、颜色斑驳(Color)、直径>6mm(Diameter)、动态变化(Evolution)。例如,颜色从均匀褐色转为红黑混杂,或边缘出现锯齿状扩展,均提示需紧急就医。新型筛查技术如生物阻抗谱(BIS)可通过电学特性差异无创评估痣的性质,其检测深度优于传统皮肤镜,尤其适用于甲下等隐蔽部位。

治疗方面,直径>3mm的痣建议手术切除而非激光,以确保病理评估的准确性。对先天性巨痣,国际指南推荐分阶段切除并联合组织扩张术,以减少恶变风险。针对BRAF基因突变的靶向药物已使晚期黑色素瘤的5年生存率从不足10%提升至40%,但早期干预仍是改善预后的关键。

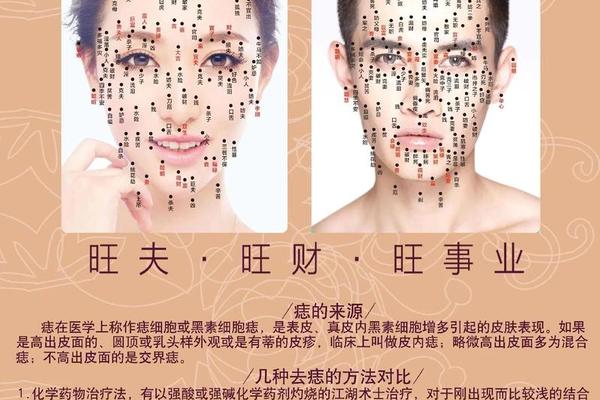

三类高危痣——易摩擦痣、暴露痣、先天性/创伤性痣——因其特殊的生物学特性与环境暴露,成为黑色素瘤的主要源头。通过ABCDE法则自查、规范治疗及定期筛查,可显著降低恶变风险。未来研究需进一步探索痣细胞微环境与免疫逃逸的关系,并优化无创筛查技术如BIS的临床应用。公众教育方面,应加强防晒意识与痣相科学认知,摒弃“点痣祛运”的民间误区,将健康管理置于命运玄学之上。