脸上长痣应该不可相_关于脸上痣的面相可信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 17:20:02

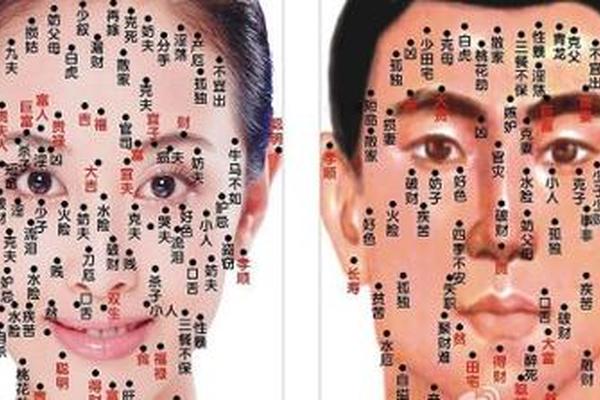

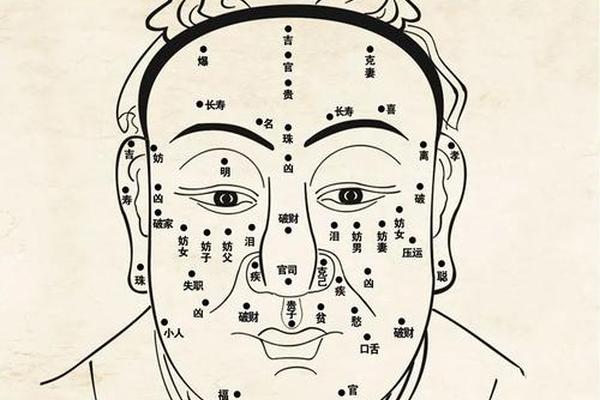

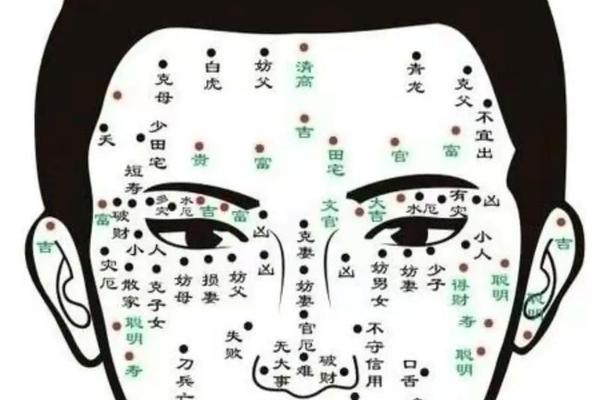

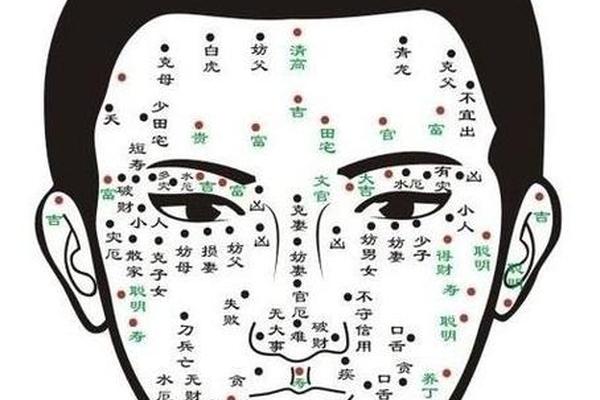

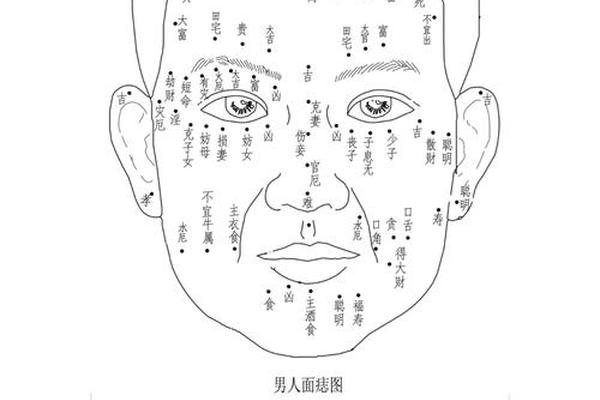

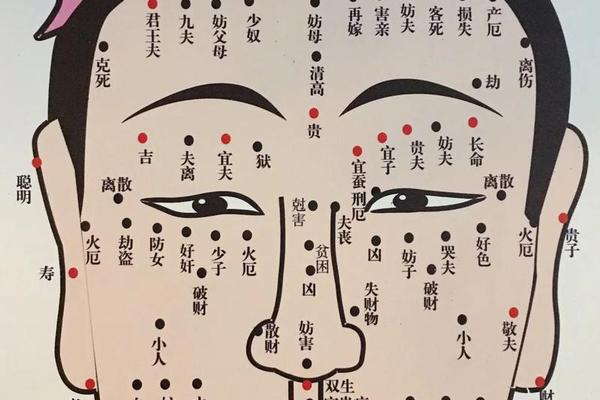

面相学作为中国古代“第一学科”,曾在权力交接、官员选拔中占据重要地位。从《礼记》记载的“相人之术”到《麻衣相法》的系统化理论,痣相始终是面相学的重要分支。传统观点认为,面部痣的位置、颜色与形态能揭示性格特征与命运轨迹,例如眉间痣象征极端运势,鼻头痣暗示贪图享乐。这种将人体局部特征符号化的思维,根植于“天人感应”的哲学体系,反映了古人通过具象观察抽象规律的文化心理。

这种文化现象的本质是前科学时代的经验归纳。以网页44为例,其强调面相学“缺乏实证研究方法”,更多是“精神文化领域的研究”。事实上,古代文献中关于“吉痣”“凶痣”的划分常自相矛盾。例如《相学精义》称“面无善痣”,而网页83却列举眉毛、耳垂等部位的“佛痣”属吉相。这种标准模糊性恰恰暴露了传统面相学的经验主义局限。

二、科学视角下的双重解构

现代医学研究明确否定了痣相与命运的关联。黑色素痣的形成源于皮肤黑色素细胞局部聚集,受遗传、紫外线照射等生理因素影响。美国皮肤病学会(AAD)统计显示,普通人平均全身有10-40颗痣,其分布具有随机性,与个人经历无统计学关联。网页30引用的澳大利亚医学研究更指出,痣的数量与黑色素瘤风险相关,但与“贵人运”“财运”等概念无任何因果关系。

从认知科学角度看,痣相理论的流行符合“确认偏误”心理机制。例如网页35提到,人们更容易记住“眼尾痣与桃花运”的偶然巧合,却忽视大量反例。实验心理学研究证实,当文化符号(如“金钱痣”)与生活事件偶然重叠时,个体会强化两者关联,形成选择性记忆。这种认知偏差使痣相理论得以在缺乏科学支撑的情况下持续传播。

三、医学警示与健康隐喻

尽管痣相缺乏命理价值,但其健康警示意义值得关注。中医典籍《黄帝内经》提出“有诸内必形于外”,现代医学发现某些痣的异常变化可能预示疾病。例如网页30指出,嘴唇黏膜黑斑可能与消化道息肉相关,而网页27强调痣的突然增大、出血需警惕黑色素瘤。这种健康隐喻与传统面相学的“凶痣”描述存在部分重叠,但本质逻辑截然不同:前者基于病理学机制,后者依赖符号化联想。

值得注意的是,面相学对“吉痣”的推崇可能延误治疗。网页83将胸部红痣视为“热情好运”象征,但临床案例显示,胸部交界痣存在较高恶变风险。此类文化认知与医学建议的冲突,凸显理性辨识的重要性。

四、社会心理与现实功能

在当代社会,痣相理论衍生出独特的心理调适功能。网页49的调查显示,25%的受访者认为痣相能提供“生活方向感”,尤其在职业选择、婚恋决策等不确定性场景中,这种“符号化指引”可缓解焦虑。例如网页10描述的“头顶痣逢凶化吉”观念,实质是心理暗示的具象化投射。

但过度依赖痣相可能引发自我设限。网页73提到“法令纹痣预示腿部疾病”的说法,易导致疑病症倾向。社会学研究指出,此类文化符号可能强化性别刻板印象,如网页17将女性唇痣与“红杏出墙”关联,本质上是对女性身体的规训。

五、理性认知的构建路径

面对传统面相学的复杂遗产,需建立分层认知框架。首先应区分文化符号与医学事实,如网页68所述,中医望诊中的面色观察具有生理学依据,但将特定痣位与命运捆绑则属文化建构。其次需加强科学传播,网页27的科普实践表明,用“黑色素细胞聚集”替代“凶吉象征”的表述,能有效破除迷信认知。

未来研究可探索跨学科整合路径。例如结合人工智能技术,对10万例痣相描述与个人生命轨迹进行大数据分析,定量检验传统理论的可靠性;或从神经美学角度,解析“佛痣”“泪痣”等文化符号的审美心理机制。

结论

脸上痣相的命理学说,本质是前科学时代的文化编码系统。其在医学健康层面的部分隐喻价值,不能掩盖整体理论缺乏实证支撑的缺陷。当代社会需以批判性思维解构传统面相学:既肯定其作为文化遗产的符号意义,更需警惕其对理性认知的消解作用。建议公众以皮肤健康管理替代命运焦虑,同时鼓励人文研究者挖掘痣相文化中的集体心理图式,为传统文化现代化提供新视角。唯有在科学与人文的对话中,方能实现文化符号的创造性转化。