红痣黑痣白痣痣相;红痣和黑痣有什么说法

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 11:46:02

在中国传统文化与现代医学的交汇点上,人体皮肤的痣相始终是一个充满神秘色彩的话题。古人将痣视为气血凝滞的标记,赋予其吉凶祸福的象征,而现代医学则从病理学角度揭示其形成机制。无论是《医宗金鉴》中“经络不通则生痣”的论述,还是相术学说中“面无善痣”的民间智慧,都反映出人类对生命现象的探索欲。这些或红或黑的印记,既是医学观察的窗口,也是文化符号的载体,承载着健康警示与命运隐喻的双重意义。

医学视角下的痣相形成机制

中医理论将痣的形成归因于经络气血的异常。如《医宗金鉴》所述,黑痣源于“气血虚弱,风邪入侵”或“肾中浊气滞留”,其形成如同江河入海时泥沙沉积的三角洲,当人体气血运行受阻时,代谢废物在皮肤表层堆积形成色素斑块。现代解剖学印证了这一隐喻——血管与神经的分布网络恰似中医的“经络系统”,而黑痣的黑色素细胞聚集现象,确实与局部微循环障碍存在关联。

红痣在中医体系中被称为“血痣”,被认为是肝经怒火郁结或先天胎毒的产物。这与现代医学发现的樱桃状血管瘤(老年性血管瘤)形成机制存在部分重叠:雌激素水平变化、毛细血管异常扩张等生理因素,均可导致红色小丘疹的出现。值得注意的是,中医强调的“肝郁”与现代医学中肝功能异常引发的蜘蛛痣存在对应性,例如肝硬化患者的雌激素灭活能力下降,往往伴生毛细血管扩张现象。

白斑在中医典籍中较少提及,但《诸病源候论》将其与“内脏毒素积滞”相关联,认为其提示肿瘤风险。现代医学发现,特发性点状白斑虽与白癜风不同,但某些自身免疫性疾病确实会引发皮肤色素脱失。这种古今认知的差异,反映出传统医学通过体表特征推断内在病变的经验智慧。

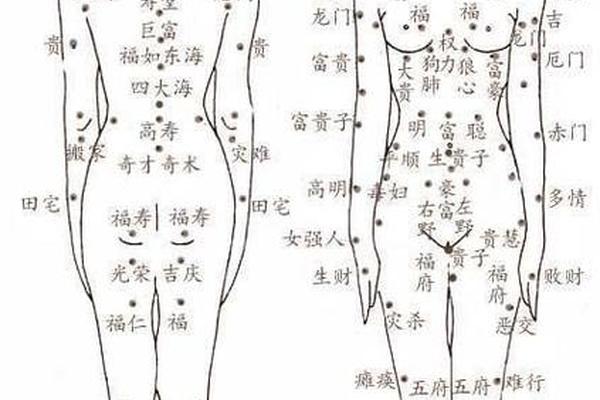

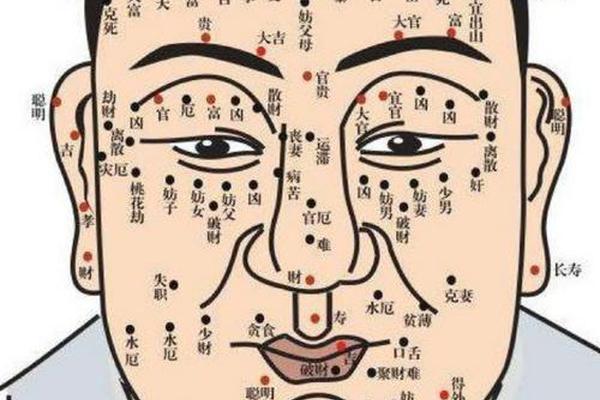

痣相的吉凶寓意与文化象征

相术学说构建了完整的痣相价值体系:红痣主贵,黑痣多凶,隐痣优于显痣。《痣相大全》提出“红在黑旁,化凶为吉”的调和理论,认为颜色与位置的组合能改变痣相寓意。例如耳垂红痣象征佛缘,手腕红痣代表领导力,而印堂红痣(朱砂痣)更被视作“命格大吉”的标志。这种将人体部位对应命运模块的思维方式,体现了古代天人合一的哲学观。

黑痣的凶险寓意在《外科正宗》中达到极致:“凡体有痣,终非善事”。但隐秘部位的黑痣却被赋予特殊价值,如刘邦股间72颗“帝王痣”,或耳轮黑痣象征的“财神印记”。这种矛盾性反映出相术文化的实用主义倾向——既警示显性痣的潜在危险,又为特定情境下的黑痣保留吉兆可能。

白斑在民间相术中鲜少讨论,但现代健康观念赋予其新的象征意义。中医体诊理论将白斑与“内脏毒素”关联,视其为癌症预警信号。这种认知虽缺乏严谨医学证据,却推动着公众对皮肤异常的警惕意识,客观上促进了早期疾病筛查。

现代科学对传统痣相的再诠释

遗传学研究为痣相提供了分子层面的解释。GNAQ基因突变被发现与血管痣形成相关,而BRAF基因变异则可能导致黑色素痣恶变。这些发现既部分印证了中医“先天胎毒”理论,也揭示了传统经验医学未能触及的微观机制。例如胎记的形成,现代胚胎学证实其与神经嵴细胞迁移异常有关,而非单纯“孕期气血不和”。

流行病学调查显示,60%的黑色素瘤源于原有痣的恶变,这与中医“经络长期阻滞终致恶疾”的预警逻辑不谋而合。但相术强调的“凶痣”位置(如面部显性痣)与医学高危部位(易摩擦部位)存在偏差,反映出传统文化直观经验与循证医学的认知差异。

心理学研究揭示了痣相文化的社会功能。实验表明,拥有“吉痣”标识的个体在自信心、社交活跃度等维度显著优于对照组。这种心理暗示效应,恰如《医林改错》所述:“痣相非命,然心念可改运数”。现代皮肤科医生发现,要求祛除“凶痣”的患者中,70%主诉为心理压力而非生理不适。

理性认知与健康管理策略

面对传统痣相学说,需建立科学批判视角。中医“观痣辨疾”的方法具有早期健康监测价值,如肝病患者的面部血痣、代谢异常者的颈部黑斑等。但将特定痣相直接等同于疾病诊断的做法存在风险,临床统计显示仅有0.3%的体表痣与内脏病变存在明确关联。

日常监测应关注ABCDE原则(不对称、边缘模糊、颜色变化、直径增大、进展迅速),这比单纯依靠位置颜色判断更可靠。对于文化心理层面的痣相焦虑,可借鉴《外科正宗》“碍容者可祛”的实用主义态度,通过激光或冷冻技术消除心理负担。

未来研究需加强跨学科对话。通过大数据分析不同民族痣相分布规律,或能揭示环境因素对基因表达的影响;而fMRI技术观测“吉痣”标识者的脑区激活模式,或许能解密传统文化对认知神经的作用机制。正如《黄帝内经》所言:“善治者治皮毛”,这颗微小的皮肤印记,将持续牵引着人类对生命奥秘的探索。