皮肤上的痣相—人的痣相图解

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 05:56:01

人类皮肤上的痣,既是生物学上的常见现象,又是文化传统中的命运密码。从古至今,痣的位置、形态和颜色被赋予了多重解读——医学界关注其与黑色素瘤的关联,传统相学则将其视为人生轨迹的隐喻。这种双重属性使得痣成为自然科学与人文观念交织的特殊载体。

医学视角下的痣:健康风险的指示器

现代医学将痣定义为黑素细胞在真皮或表皮层的良性聚集。临床数据显示,约80%的色素痣样病变经病理检验确认为良性。但特定条件下,交界痣可能因紫外线暴露或机械摩擦转化为恶性黑色素瘤。重庆大学附属肿瘤医院的研究指出,足底、手掌等易摩擦部位的痣恶变风险最高,其癌变率比普通痣高3.8倍。

高光谱成像技术的应用揭示了痣的分子特征差异。2023年的研究发现,黑色素瘤组织中的FAD和黑色素含量显著高于普通痣,这种分子指纹为无创诊断提供了新方向。医学界建议采用ABCDE法则(不对称、边缘不规则、颜色不均、直径超6mm、动态变化)进行自检,符合两项以上特征的痣需及时就医。

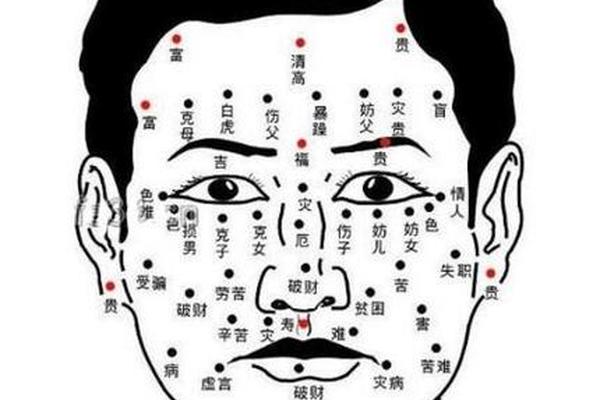

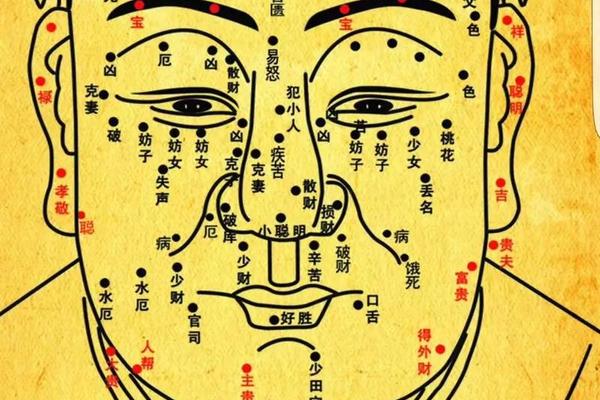

相学文化中的痣:命运轨迹的隐喻符号

传统相学将面部痣相划分为26种类型,赋予其吉凶预兆。如鼻梁痣象征病痛困扰,耳珠痣隐喻财运波动,而颧骨痣则被认为与权力得失相关。这种解读源于古代"天人感应"思想,认为痣的位置对应人体脏腑功能——例如眉间痣关联肝脏健康,嘴唇痣反映消化系统状态。

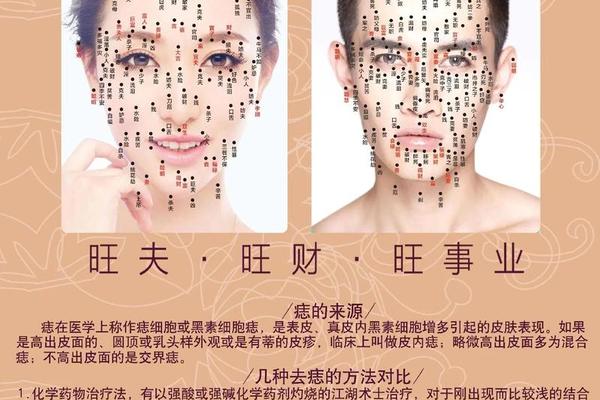

尽管缺乏科学依据,这些观念仍深刻影响着大众行为。2024年的社会调查显示,23%的受访者曾因面相担忧而选择点痣。但现代医学提醒,未经专业评估的点痣可能破坏病灶完整性,反而增加癌变风险。银川市中医医院的研究表明,激光治疗后的痣复发率达25.8%,其中4.3%的病例出现组织恶变。

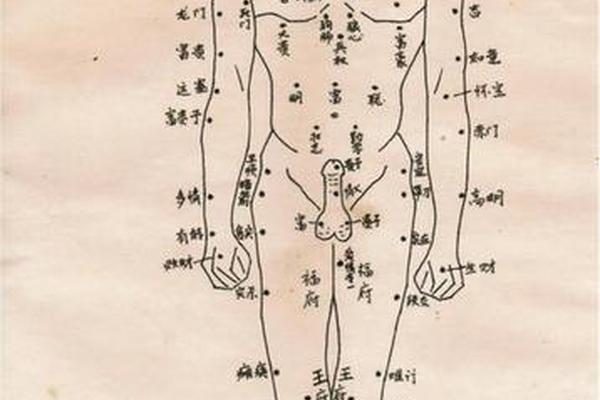

痣的位置学:解剖特征与病理关联

从解剖学角度,痣的分布呈现显著区域特征。头颈部因紫外线暴露量大,黑色素瘤发生率占全身的38%。足底痣因长期受鞋履摩擦,其恶变概率是胸背部痣的7.2倍。与此对应,相学将足底痣解读为"克他人"的象征,这种文化认知客观上提高了该部位的关注度。

分子生物学研究为位置学提供了新证据。紫外线下调p53基因的表达,使头皮痣更易出现DNA修复缺陷。而相学中"颧骨痣主官非"的说法,可能与该区域淋巴密集带来的免疫反应相关。这种跨学科视角的碰撞,揭示了传统文化中蕴含的观察智慧。

科学鉴别与处理建议

面对痣的双重属性,建立科学认知体系至关重要。皮肤镜检测可识别97.6%的早期黑色素瘤,较肉眼诊断准确率提升42%。对于文化心理需求强烈的群体,建议采用"医学评估先行,美学处理跟进"的原则。解放军454医院的案例显示,规范手术切除后的美学修复满意度达91.3%。

未来研究需着重解决两大问题:一是建立痣相特征与分子标记的映射关系,二是开发家用智能检测设备。2023年已有团队尝试将高光谱成像微型化,使普通手机可实现痣的初步筛查。这种技术突破或将彻底改变传统痣相文化的实践方式。

皮肤上的痣犹如生物与文化共同书写的密码本,既记录着细胞增殖的生物学过程,又承载着人类对命运的永恒追问。在科学昌明的今天,我们既要摒弃"点痣改运"的盲目行为,也应珍视传统文化中蕴含的观察智慧。通过建立跨学科研究范式,或许能揭示更多潜藏在皮肤纹理中的生命奥秘——这既是对人体奥秘的探索,也是对文明记忆的传承。