痣相长什么样的,什么样才叫真正的痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 16:47:02

人类对痣的观察贯穿了整个文明史,这颗小小的皮肤标记既承载着玄妙的命运预言,又暗藏着生理健康的密码。从《周易》将面部痣相与命理对应,到现代医学揭示色素痣的细胞本质,这颗肉眼可见的皮肤特征始终牵动着人类认知的双重脉络。当我们谈论"真正的痣"时,既需要理解传统相学中承载文化基因的符号系统,更要把握医学视角下皮肤肿瘤的生物学本质,这种双重认知的交织,构成了解读人体痣相的完整拼图。

一、传统痣相的文化密码

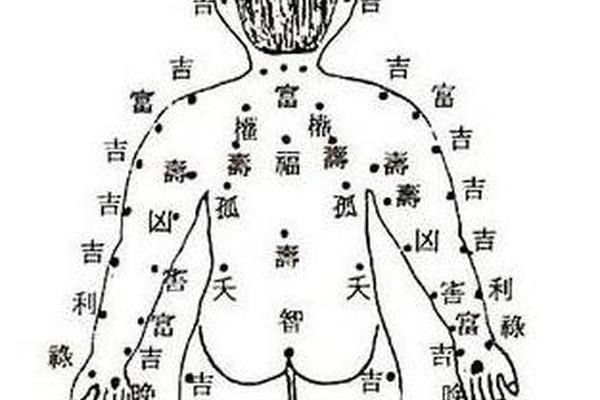

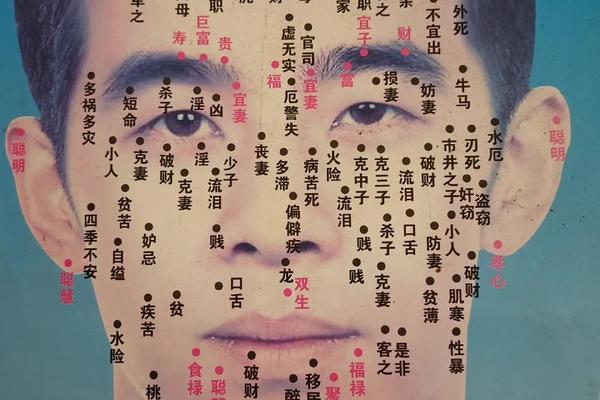

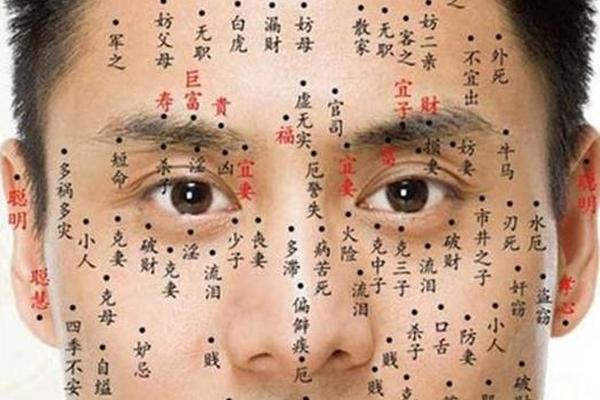

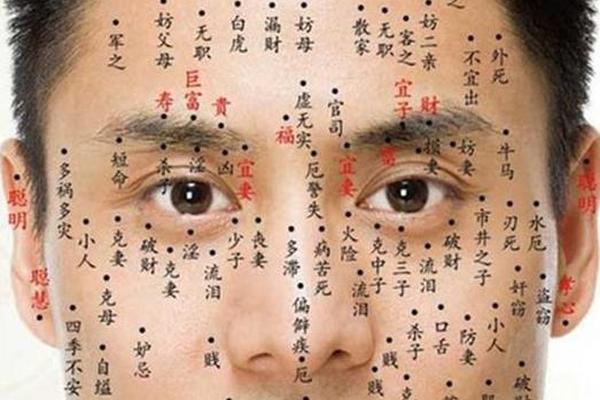

在相学体系中,痣被赋予复杂的社会象征意义。显痣与隐痣的划分构建了最早的分类框架——显于面部的痣相多寓凶兆,藏于衣物的隐痣常示吉运,这种观念源于《麻衣神相》中"藏吉露凶"的哲学逻辑。比如脐部红痣在相书中象征生命力旺盛,而面部颧骨黑痣则暗含权力斗争,这种对应关系折射出古代对人体能量场的理解。

痣相的吉凶判断体系更呈现多维特征。色泽上遵循"红朱墨黑"的色谱象征,形态上讲究"圆润含毫"的审美标准,方位上遵循面部十二宫位的分野规则。相学经典《太清神鉴》记载:"眉间赤珠主文昌,耳后玄砂防小人",这种将具体部位与命运关联的认知模式,实际上构建了古代社会的命运预警系统。

二、医学定义的细胞本质

现代皮肤科学将痣定义为黑素细胞良性增生形成的皮肤肿瘤。根据痣细胞巢的分布层次,医学界将其精准划分为交界痣、混合痣与皮内痣三类。交界痣潜伏在表皮与真皮交界处,呈现平整的褐色斑块;混合痣向真皮深层渗透形成隆起;皮内痣则完全定居真皮层,常呈半球状突起并伴生毛发。这种分层诊断体系为临床治疗提供了科学依据。

从细胞动力学角度观察,痣的生命周期呈现动态演变。婴幼儿期多为平坦的交界痣,青春期随着激素变化逐步发展为混合痣,成年后最终定型为皮内痣。这种生长轨迹解释了为何人体90%的色素痣出现在30岁之前。而特殊部位的痣如手足掌部交界痣,因持续机械摩擦存在恶变风险,这为传统相学"显处多凶"的说法提供了医学注脚。

三、健康风险的识别图谱

ABCDE法则构建了现代痣相学的安全边界:不对称(Asymmetry)、边缘模糊(Border)、颜色混杂(Color)、直径超限(Diameter)、隆起变化(Elevation)五大特征,对应着黑色素瘤的早期信号。临床数据显示,直径超过6毫米的色素痣恶变概率增加8倍,而不规则边缘的痣发生癌变的可能性是规则痣的13倍。

特殊部位的痣相需要特别关注。医学统计显示,中国人黑色素瘤60%发生在手足掌部与甲床区域,这与传统相学"脚踏七星"的吉凶论形成有趣对照。更值得警惕的是肝病患者的蜘蛛痣现象——中心红点辐射血丝的特征性皮损,这既是肝功能异常的生物标记,也与中医"肝主藏血"的理论形成跨时空呼应。

四、科学处理的决策逻辑

祛痣技术的选择需要兼顾医学安全与美学考量。激光治疗适用于直径3毫米以下的浅表痣,其瞬间气化原理能精准控制治疗深度;而手术切除则是处理较大皮损的金标准,特别是易摩擦部位建议完整切除并送病理检测。值得警惕的是,非正规机构的药水点痣可能导致表皮腐蚀而刺激细胞变异,这类案例在黑色素瘤患者中占比达23%。

术后护理直接影响愈后效果。激光治疗后形成的暂时性凹坑需要3-6个月表皮重塑,期间严格防晒可降低色素沉着风险。对于特殊体质人群,皮肤镜随访监测成为必要手段,这种无创检测能发现肉眼不可见的细胞异变,将痣相观察推进到微观层面。

站在传统相学与现代医学的交汇点,我们得以重新审视人体这颗独特的生命印记。文化记忆中的命运符号与细胞层面的生物学真相,共同构建了认知人体痣相的双重视域。未来研究可深入探索特定痣相标记与遗传表型的关联,或许能揭示更多跨文化的生命密码。对于普通人而言,建立"观察-识别-干预"的科学认知链,才是对待这颗皮肤标记最智慧的姿态。