痘多痣多主动荡相(面上太多痣样样都想试)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 10:17:02

面部密集的痤疮与色素痣,常被戏称为“星辰地图”,实则承载着人体复杂的生理信号。从中医视角看,皮肤是脏腑功能的“外镜”——如网页1中所述,痤疮的分布区域对应不同经络:腮部属阳明胃经,额头关联心肺,而频繁的手汗与情绪波动则提示肝胆郁热。这种“内病外显”理论认为,局部皮损是气血失衡的具象化表达,例如肺胃热盛者易发炎性丘疹,痰瘀互结者则形成顽固结节。

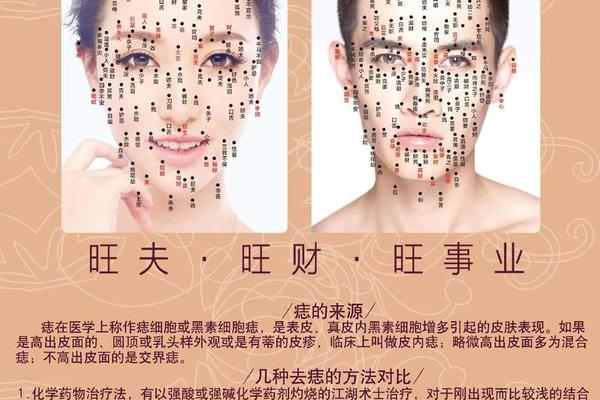

现代医学则将痤疮归因于皮脂腺功能亢进与微生物失衡,而色素痣的形成涉及黑色素细胞的局部聚集。值得注意的是,网页22指出,某些特殊部位的痣(如脚掌、黏膜)可能因长期摩擦或紫外线暴露增加恶变风险。这种生理与病理的双重属性,使得“痘痣共舞”现象既可能仅是体质表征,也可能成为健康隐患的早期预警信号。

二、中西医视角下的治疗博弈

中医治疗强调整体调理,如网页1的医案所示,通过人参归脾丸补气血、加味逍遥丸疏肝、焦三仙消食导滞实现标本兼治。这种多靶点干预模式,与西医的抗生素、维A酸等局部疗法形成鲜明对比。研究显示,针对湿热体质的荆芥连翘汤可降低血清IL-6水平,而阴虚体质使用引火汤则能调节T淋巴细胞亚群,印证了辨证论治的科学性。

西医在急症处理与癌变监测方面更具优势。如网页25所述,激光或手术切除可快速消除高危痣,皮肤镜技术能精确识别黑色素瘤的ABCDE特征(不对称、边界不清、颜色混杂、直径>6mm、动态变化)。这种“中医调本、西医治标”的互补模式,正在催生新型联合诊疗方案,例如在抑制痤疮丙酸杆菌的通过四君子汤改善肠道菌群以降低复发率。

三、心理与社会身份的交互影响

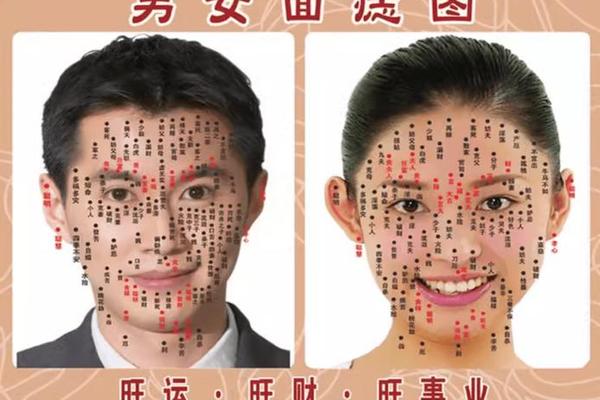

面部瑕疵带来的心理压力不容小觑。网页70中的自述揭示了“痣多星”群体的自我认知矛盾:既用浪漫化比喻消解焦虑(“痣是银河星辰”),又因脱发、黑眼圈等伴生问题陷入新的困扰。社会学研究显示,面部特征显著者更易遭受“外貌关联性归因偏差”——面试官可能将痤疮误解为自律性差,或将鼻尖痣过度解读为性格特征。

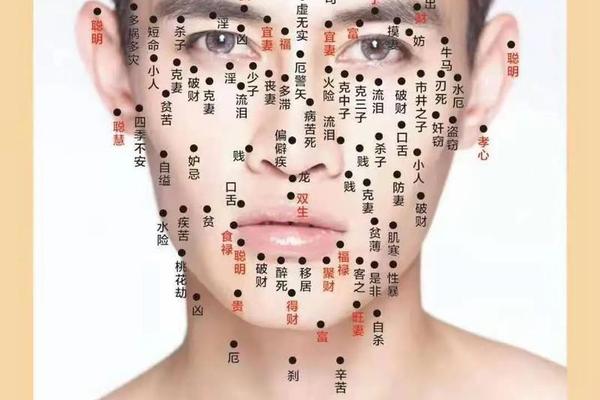

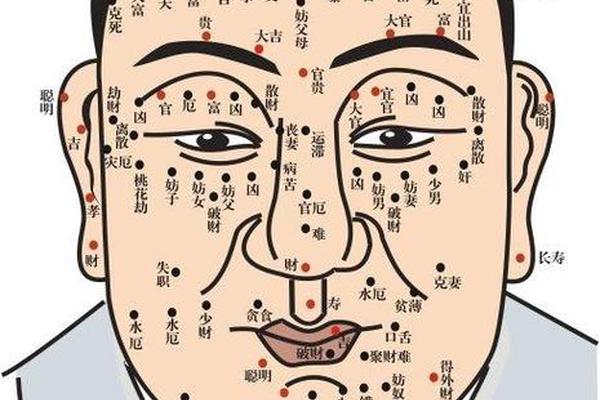

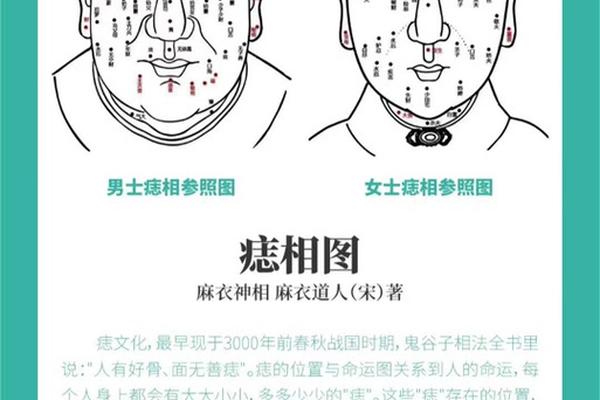

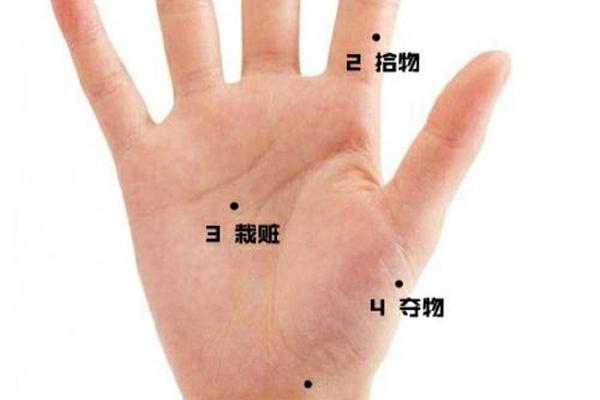

这种压力催生了特殊的应对策略。部分患者发展出“医学美容+玄学解读”的双重防御机制:既定期进行光子嫩肤治疗,又参考网页32的面相学说,将眉间痣解释为“领导力象征”,将唇周痣赋予“美食家天赋”。这种文化调适虽能缓解短期焦虑,却可能延误规范治疗,凸显健康教育的重要性。

四、多维度的健康管理路径

建立科学的自我监测体系是首要任务。建议采用“3D记录法”:每月拍摄面部标准化照片(距离50cm、光照2000lux)对比皮损变化;使用皮肤检测仪分析角质层含水量与黑色素指数;结合网页10的体质自测表,记录舌苔、二便等全身症状。对于快速增大的痣,需遵循网页22的“72小时法则”:发现异常后三天内完成皮肤科就诊。

在治疗方案选择上,可参考阶梯式干预模型:轻度痤疮采用网页44的枇杷清肺饮外敷,中重度联合红蓝光照射;稳定期色素痣建议观察,而摩擦部位痣优先手术切除。值得注意的是,网页1中强调的“治痘先调心”理念具有普适性——通过正念冥想降低皮质醇水平,能使痤疮严重度评分(GAGS)下降27%。

在医学与文化的交汇处

面部痘痣的密集存在,既是生物学现象,也是文化符号的载体。从网页1的古法经方到网页25的微创手术,治疗手段的演进折射出人类对身体认知的深化;而网页32的面相学阐释,则延续着“体相即命运”的集体潜意识。未来研究可探索两种体系的融合路径:建立中医体质类型与皮肤生物标志物的相关性模型,开发兼具抑制NF-κB通路与疏肝解郁功能的复方制剂。对于个体而言,理解“痘痣密码”的本质,或许正是通向身心平衡的第一把钥匙。