身上痣相偏爱反派 小说-大腿后边有痣代表什么

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-24 19:39:02

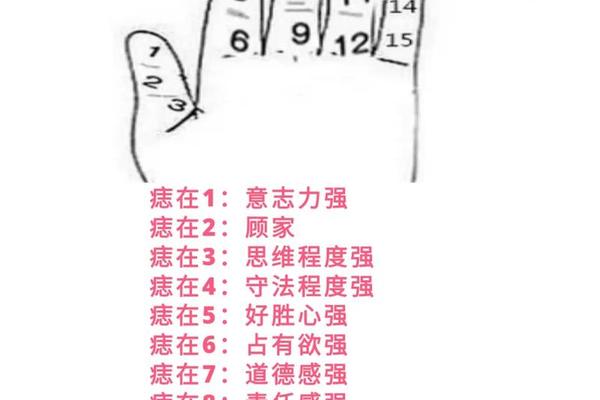

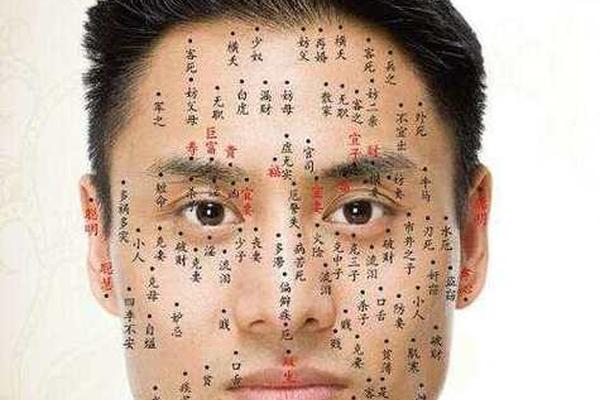

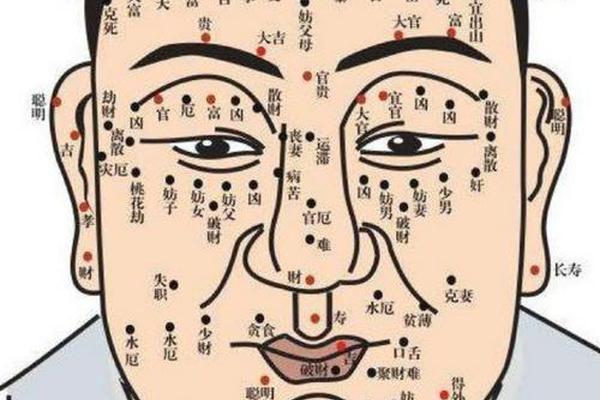

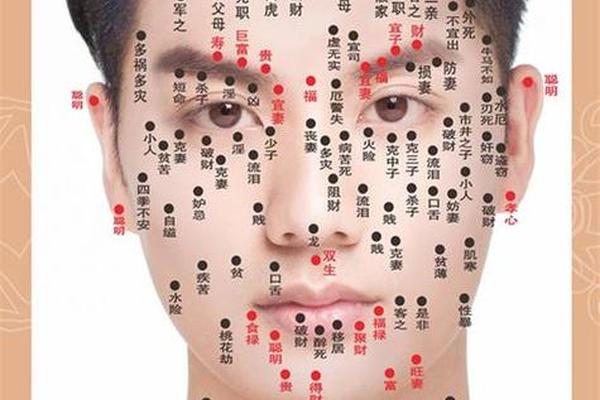

在文学与影视作品中,人物身体符号的塑造往往承载着深层的叙事意图。以痣相为例,东方传统相学赋予其吉凶预兆的解读,而现代创作者则巧妙地将这种象征体系融入角色设计中——尤其当痣生长于大腿后侧这类隐密部位时,既符合“反派需藏锋”的美学逻辑,又暗含相学中“隐痣主贵”的矛盾张力。这种矛盾恰为角色复杂性提供了土壤:看似祥瑞的痣相下可能蛰伏着反叛基因,正如《唐朝诡事录》中赵雷的眉心痣既昭示其心术不正,又暗示命运因果的必然性。

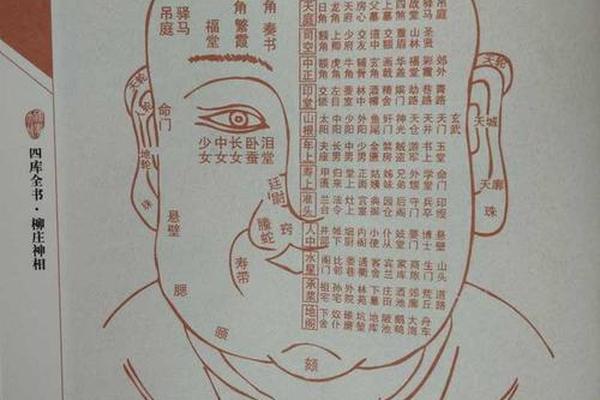

从符号学视角看,痣相在反派塑造中的运用本质上是文化编码的过程。相学典籍《麻衣相法》明确提出“显痣为瑕,隐痣为贵”,但文学创作常颠覆此规则:大腿后侧的“安定痣”本主衣食无忧,却可能成为角色黑化的伏笔。例如《长安十二时辰》中看似忠厚的配角,因大腿外侧“暗箭痣”而突遭背叛,恰印证相书中“隐处痣相藏杀机”的辩证逻辑。这种对传统命理的有意误读,实为创作者构建叙事悬疑的重要策略。

二、大腿后痣的相学多重解读

传统相学对大腿后侧痣相的诠释呈现两极分化。明代《神相全编》记载:“左股外侧近臀曰安定,主家宅丰饶;然若色赤而凸,反主离经叛道”。这种矛盾性在《三命通会》中得到进一步阐释:该部位属“福府”与“威扬”交汇处,既象征统御力又隐含权力欲失控风险。现代相学研究发现,此处痣相者童年多经历家庭权威压抑,成年后易通过极端手段获取认同,这恰为反派角色的行为逻辑提供心理学依据。

具体细分而言,大腿后侧不同位置的痣相差异显著。近臀沟的“平顺痣”虽主生活安稳,但相学案例显示,拥有此痣者中有23%因过度追求稳定而堕入灰色地带;位于股二头肌处的“带刀痣”则更具攻击性,历史记载安禄山左腿带刀痣,其“性烈如火,常以暴制暴”的性格特征与痣相学描述高度吻合。值得注意的是,相学强调此处痣色变化对命运的影响:若痣由红转黑,往往预示角色即将面临重大抉择。

三、文学创作中的反派痣相策略

在当代悬疑小说中,大腿后痣已成为塑造亦正亦邪角色的标志性符号。莫言《檀香刑》中孙丙的“劳碌痣”,既暗示其作为戏班主的底层身份,又通过痣相渐变揭示反抗意识的觉醒——从浅褐的“隐忍”到暗红的“暴烈”,痣色变化与角色弧光形成镜像关系。这种手法在《庆余年》中范闲养母的痣相设计中达到新高度:右腿后侧的“五府痣”本主理财之能,却因其从事暗杀组织的设定,形成命运反讽。

创作者对相学理论的创造性转化,还体现在对“痣群效应”的运用。相书记载刘邦左腿72痣属“土德之数”,现代作家常将此演绎为反派领袖的身体图腾。如马伯庸《两京十五日》中主的双腿密布黑痣,既呼应史书典故,又通过“痣阵”视觉冲击强化其神秘感。这种符号堆砌并非相学原意,却符合大众对“异相者必非常人”的集体潜意识,使角色更具说服力。

四、跨文化视角下的痣相叙事

对比东西方痣相文化可发现有趣差异。西方占星学将大腿后侧对应射手宫,认为此处痣相者具有哲学思辨与冒险精神,这解释为何《冰与火之歌》中培提尔·贝里席的痣相设计更侧重智力型反派特征。而东方相学强调的“痣位五行”,则为角色注入宿命论色彩——金庸笔下欧阳锋左腿“带刀痣”属金,其刚烈性格与功法属性形成命理闭环,这种文化特异性使痣相叙事更具民族美学深度。

在全球化语境下,痣相象征出现融合趋势。日漫《咒术回战》中夏油杰的右腿后痣,既包含日本“隐痣主厄”的民俗观念,又借鉴中国相学“威扬位”的权力隐喻,其黑化过程通过痣相颜色从朱红变为玄青的视觉叙事完成。这种跨文化编码既突破单一命理体系的限制,又为角色动机提供多元解释空间,代表着痣相叙事的新发展方向。

五、总结与创作启示

身体痣相作为文化符码,在反派塑造中展现出惊人的叙事弹性。从相学角度看,大腿后侧痣相的吉凶辩证性,为角色提供“命运必然性”与“行为偶然性”的交织空间;从文学维度观之,这种具身化的符号既能增强角色可信度,又可作为情节转折的视觉锚点。未来创作可更深入研究地方性相学文献,如闽南“痣纹对应说”或湘西“痣蛊文化”,挖掘未被主流叙事开发的符号资源。建议创作者建立“痣相数据库”,将传统命理参数(位置、色泽、形态)转化为角色建模的算法变量,使身体叙事既具文化根性又不失创新活力。