发际线处痣相;发旋在发际线处怎么办

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 16:06:02

在人类对命运的探索中,面相学与医学美学构成了解读身体特征的两种独特视角。发际线作为面部轮廓的重要分界线,其上的痣相与发旋形态不仅承载着传统文化的命运隐喻,更在现代医学语境中衍生出新的美学命题。这种传统玄学与现代科技的碰撞,恰似一面棱镜折射出人类对身体符号的多元诠释,也引发了对个体选择权与科学边界的深层思考。

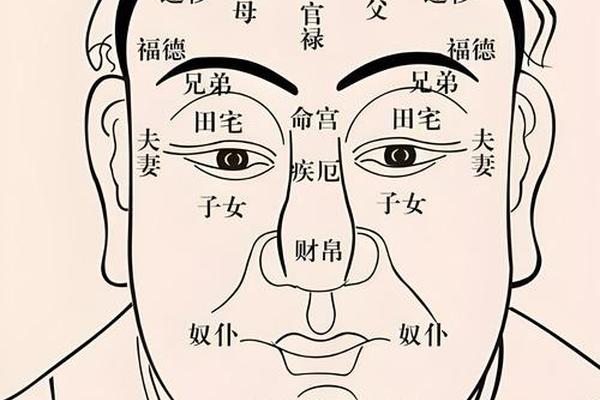

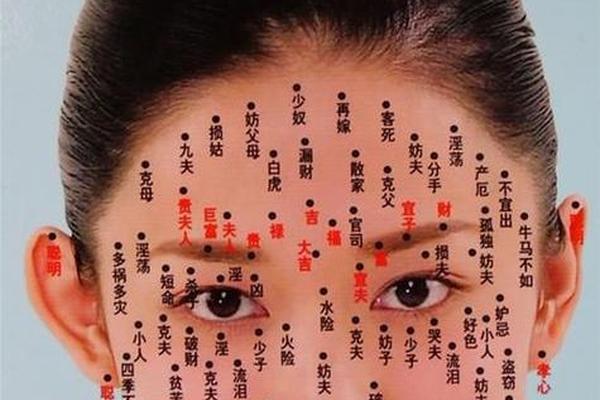

一、面相学中的发际线密码

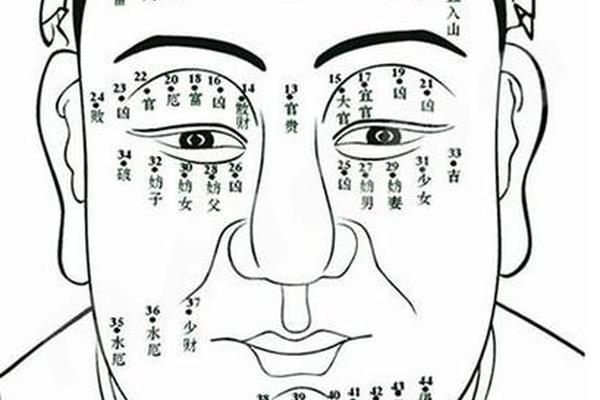

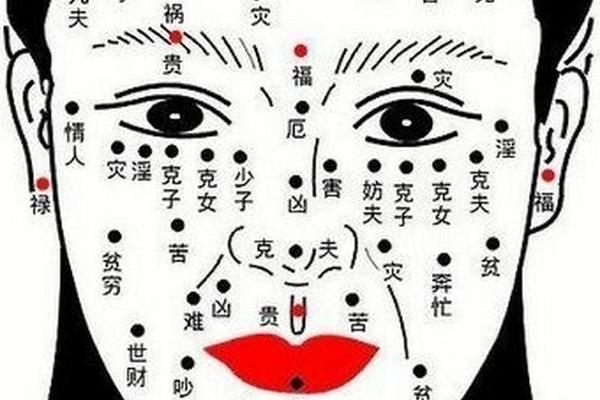

传统相术将发际线视为"天庭"的延伸,认为此处痣相与发旋形态暗生密码。右侧发际线痣被称作"黄禄痣",象征贵人运与事业通达,相书有载:"右眉上至发际为禄位,痣显则运通"。这类痣相女性常被描述为性格温婉且持家有道,其存在被认为能够荫庇夫家运势,这种观念源于古代"男主外女主内"的社会结构投射。

发旋在相学体系中则具有矛盾解读。正中央发旋被视作"天眼通",主早年得志;而偏侧发旋则暗喻性格乖张。发际线处的发旋更被赋予特殊意义,《麻衣相法》记载:"发际生漩,运途多舛",认为此类特征可能导致婚姻波折或事业阻滞。这种认知的形成,可能与古代医家观察到某些毛发异常生长伴随健康问题有关,进而演化为命运预兆。

二、医学视角下的形态矫正

现代医学为发际线特征调整提供了科学解决方案。针对发际线痣,皮肤科主张定期观察色素变化,当直径超过5mm或出现边缘模糊时需进行病理检测。激光祛痣技术可实现精准清除,但需注意发际线区域皮肤较薄,术后护理需避免毛囊损伤导致局部脱发。

发旋矫正技术近年取得突破性进展。FUE植发技术可调整发流方向,通过提取耳后细软毛囊,以每平方厘米45-55株的密度进行加密种植。对于伴有脱发的发旋异常,医生多建议采用"发际线降低+毛囊移植"的复合术式,该技术可使发际线下移1.5-2厘米,并重塑自然发流。但需注意,单纯美学需求的发旋矫正存在争议,医学界建议需经心理评估确认手术必要性。

三、传统与现代的价值博弈

在临床实践中,约32%的植发患者同时提出面相改善需求。这种文化心理催生了"美学相术"新领域,医生需兼具解剖学知识和传统文化素养。某植发机构开发的3D面相分析系统,可模拟不同发际线形态对三庭五眼比例的影响,其算法纳入了《柳庄相法》中关于"禄位"的空间定位原理。

科学验证正在解构传统认知。基因组学研究显示,发际线痣的出现与MC1R基因突变相关,而该基因同时影响黑色素合成与毛囊发育。这种发现动摇了相学中"痣相主命"的绝对论,却为医学干预提供了分子靶点。值得关注的是,文化心理的顽固性使部分患者坚持保留"吉痣",催生了"隐形祛痣"技术,采用皮内激光在不破坏表皮情况下分解黑色素。

四、选择困境与解决路径

决策矩阵理论为特征矫正提供了新思路。建议建立包含面相寓意、医学指征、心理预期、经济成本的四维评估模型。对于发际线特征明显影响社交自信者,可参考"三七法则":若特征占据面部视觉焦点超30%,且引发持续心理困扰,则建议干预。文化保留主义者则可通过发型设计平衡传统与现代,如采用侧分波浪卷发修饰右侧发旋,同时显露"禄位"痣相。

未来研究应聚焦于文化符号的医学转化机制,开发非侵入式特征调节技术。跨学科团队已着手构建"面相-美学-医学"数据库,通过机器学习分析10万例面部特征与人生轨迹的相关性,试图寻找科学解释传统文化的可能路径。这种探索既是对人体奥秘的追问,更是对文明传承方式的现代性诠释。

站在传统相学与现代医学的交汇点,发际线特征的解读已超越单纯的美学范畴,成为文化基因与科学理性对话的特殊场域。个体选择既需尊重文化传承的心理惯性,更应建立在医学实证的基础之上。当我们在镜前端详发际线的细微特征时,或许正在参与一场跨越千年的文明对话,每个选择都成为书写个体命运的最新注脚。