痣相是否对人有影响—痣和面相有关系是迷信吗

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 01:14:02

在中国传统文化中,痣相学常被视为解读命运的一把钥匙——古人相信,皮肤上的一颗痣,既可能是福气的印记,也可能是厄运的预兆。这种将身体特征与命运关联的学说,在当代社交媒体上依然引发热议,有人通过短视频分享“富贵痣”的喜悦,也有人因“泪痣”陷入焦虑。当科学与玄学在皮肤表层相遇,我们不禁要问:这些被赋予神秘意义的色素沉积,究竟是人体的密码,还是集体想象的产物?

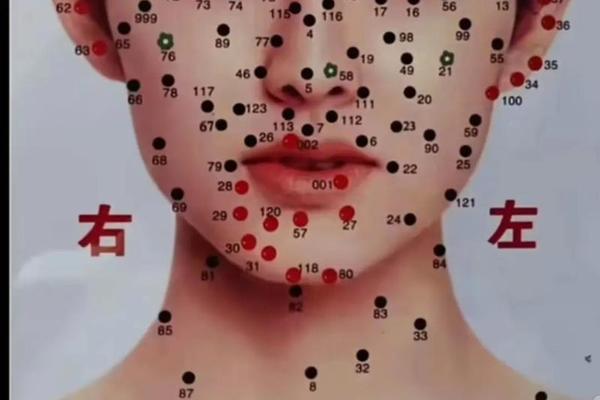

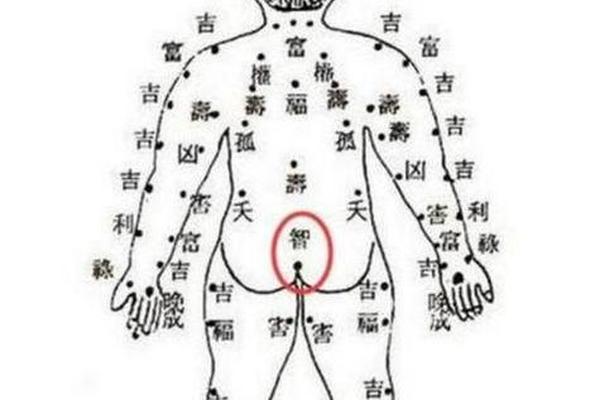

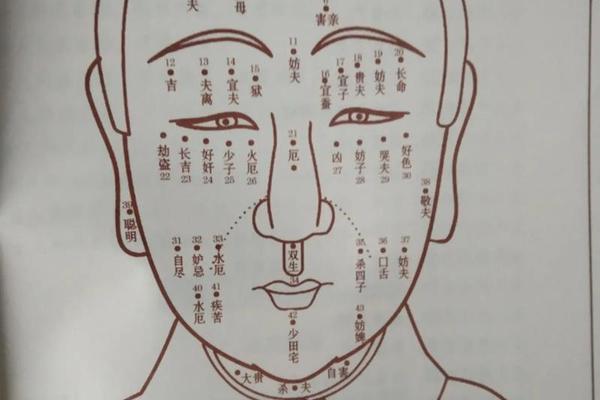

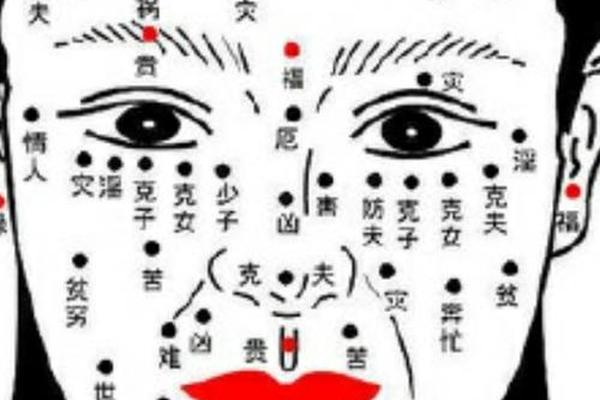

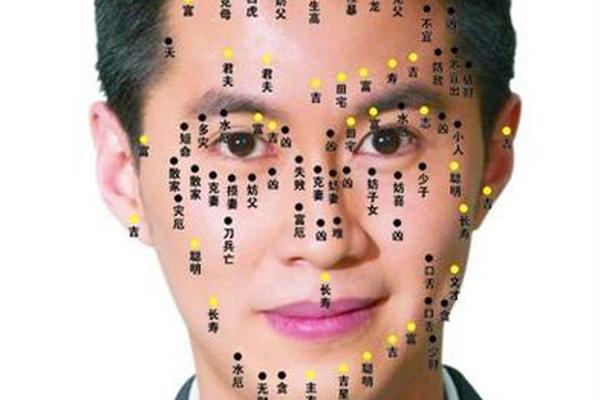

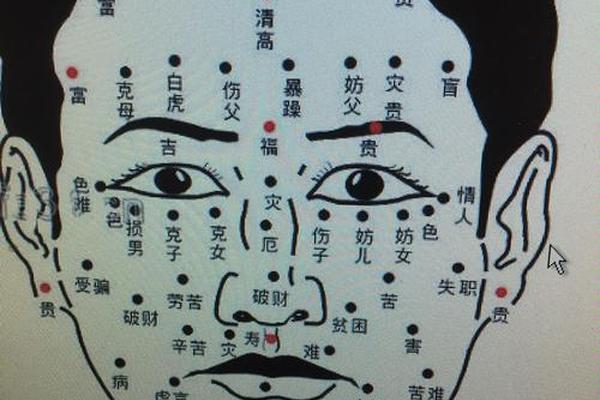

一、传统痣相的理论体系

痣相学建立在天人合一的哲学基础之上,将人体视为宇宙的微观映射。古代相术典籍将面部划分为十二宫,每个区域对应不同人生领域:额头象征官禄,鼻头代表财帛,下巴预示晚年运势。例如网页1指出,额头正中的“福痣”被认为与智慧相关,而鼻翼痣则被解读为漏财征兆,这种对应关系在《麻衣相法》等古籍中形成完整体系。

在具体判断标准上,传统学说发展出多维评价系统。色泽鲜亮的朱砂痣被视为吉兆,而色泽晦暗的痣则可能关联健康隐患;圆润形态象征圆满,边缘不规则的痣常被归为凶相。网页9提到,嘴唇周围的痣既可能预示口舌是非,也可能象征食禄丰足,这种矛盾性反映出相术的复杂分类逻辑。值得注意的是,这些理论常通过民间顺口溜传播,如“眉里藏珠必显贵,耳后藏金晚来财”,形成独特的文化记忆载体。

二、现代医学的祛魅视角

从皮肤病理学角度看,痣的本质是黑素细胞在表皮或真皮层聚集形成的良性肿瘤。网页23明确指出,其形成主要受遗传基因和紫外线照射影响,与命运吉凶无必然联系。医学研究更关注痣的病理特征:超过6毫米直径、边缘不规则或颜色混杂的痣,存在恶变为黑色素瘤的风险。哈佛大学的研究数据显示,约66.4%的黑色素瘤患者体表痣数量不足20颗,这颠覆了“痣多者易患癌”的民间认知。

针对传统学说中的特殊部位解读,现代医学给出截然不同的解释。网页28提到耳后痣与健康的关系,实际上该区域痣的异常变化可能提示淋巴系统病变;而网页91强调,身体易摩擦部位(如足底、腰带区)的痣因机械刺激更易癌变,这与相术中“富贵痣”的位置判定形成有趣对比。北大肿瘤医院郭军教授提出的ABCDE法则(不对称、边界不清、颜色不均、直径过大、快速演变),为公众提供了科学的自检工具。

三、心理学视角的镜像效应

心理学研究揭示了痣相影响的另一重机制——自我实现预言。网页1提到的“标签效应”在实验中得到验证:自认为有“贵人痣”的受试者,在社交测试中表现出更强的主动性和自信心,这种心理暗示确实可能改变行为模式。反观那些被贴上“克夫痣”标签的女性,容易产生婚恋焦虑,这种负面预期可能引发过度防卫行为,反而阻碍亲密关系发展。

社会认知理论进一步解释了痣相文化的延续性。网页43提及的“面容刻板印象”研究表明,人们会无意识地将宽脸型与领导力关联,这种现象在灵长类动物研究中同样存在。当这种认知偏差与传统相术结合,便形成了“颧骨痣主官非”等说法的传播基础。值得注意的是,面相判断存在显著性别差异:女性对男性智商的判断准确度达68%,而男性对女性的误判率高达54%,这可能与进化形成的择偶机制相关。

四、科学与迷信的辩证关系

从文化人类学角度审视,痣相学说承载着特定历史阶段的认识论。网页41指出,古代医相不分的传统使《黄帝内经》的经络理论与相术产生交织,形成“鼻属脾土”等特殊关联。这种认知体系在信息匮乏的时代,为人类理解自身提供了思维框架。当代网络占卜视频中,相术元素常与星座、塔罗牌混搭出现,反映出传统文化符号在数字时代的适应性重构。

但科学理性要求我们划清边界。网页42强调,超过97%的面相俗语缺乏统计学支持,如“眉怕两相交”等说法在双盲实验中预测准确率不足随机概率。更值得警惕的是,某些非法医疗机构利用“凶痣祛除”噱头开展高价治疗,2024年某省消协数据显示,此类纠纷同比增长120%。这提示我们需要建立更完善的科学传播机制,网页74推荐的“每月皮肤自检”方法,正是破除迷信的务实之举。

痣相学说作为文化基因的活化石,既折射出先民理解世界的努力,也暴露出认知局限。现代科学证实,痣的本质是皮肤病变的潜在信号而非命运密码,其真正价值在于提醒我们关注健康风险。未来研究可深入探索两方面:医学领域应加强皮肤病变的早期筛查技术开发,文化研究则可剖析相术话语在当代的传播机制。建议公众以网页91的ABCDE法则为自检标准,既保持对传统文化的鉴赏力,又坚守科学理性的防线,在皮肤表层书写属于自己的生命叙事。