饿死的痣相 为什么十男九痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 05:06:02

民间俗语中,“饿死的痣相”与“十男九痔”常被相提并论,前者指向传统相学对命运的解读,后者则折射出现代社会高发的健康隐疾。这两者看似分属玄学与医学领域,实则共同揭示了人类对身体符号的深层关注。从相术典籍到现代医学研究,痣的位置与痔疮的成因背后,既有文化心理的投射,也有生理机制的必然性。

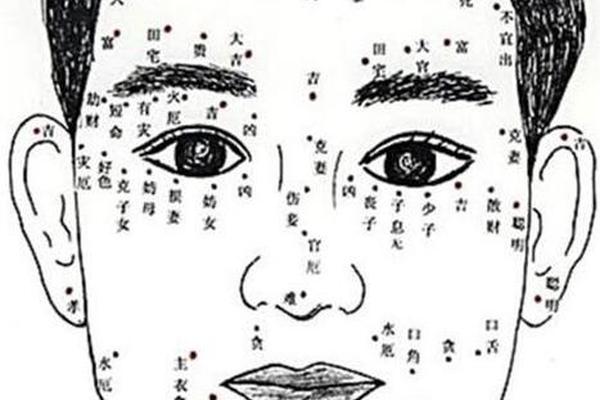

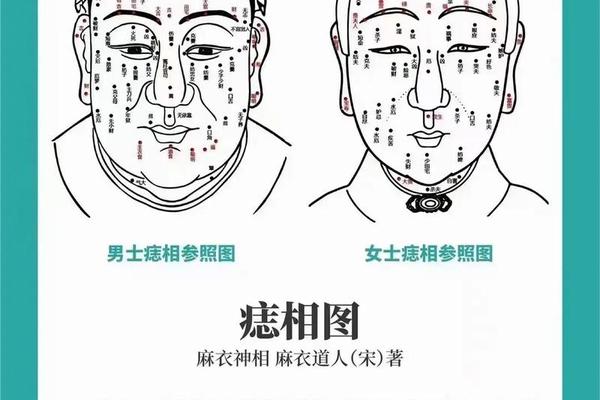

在传统相学中,痣被赋予强烈的命运象征。例如,眉中痣被称为“事业宫”,象征富贵,而“饿死痣”多指生长于颧骨下方或嘴角附近的暗色痣,被认为预示贫苦坎坷。这种观念源于古代对体表特征的具象化联想,如《痣相大全》所述:“痣生于显处多凶,隐处多吉”。而“十男九痔”的俗谚,则通过夸张手法揭示痔疮的高发性——数据显示我国成年人痔疮发病率达59.1%,其中男性因久坐、饮食辛辣等因素更易患病。这两个命题共同构成了对身体异常的民间认知体系。

二、痔疮高发的医学机理剖析

现代医学研究揭示了痔疮形成的双重机制。从解剖学角度看,人类直立行走导致静脉回流受阻,直肠黏膜下动静脉丛形成“肛垫”结构,当其支撑组织松弛即形成痔疮。临床数据显示,司机、程序员等久坐职业群体患病率高达81.7%,显著高于农民群体的62%。静脉曲张学说与肛垫下移学说的融合,解释了为何痔疮成为“文明病”的典型代表。

社会行为模式加剧了该疾病的蔓延。智能手机普及使如厕时间平均延长至15分钟以上,排便时持续腹压使痔静脉丛扩张风险增加3.2倍。饮食结构的改变更具冲击力:2017-2022年间,中国辛辣食品消费量增长47%,直接导致肛周血管充血病例激增。更值得关注的是遗传因素,父母患痔疮的子女发病率较常人高68%,特定基因突变影响结缔组织代谢的机制已被发现。

三、痣相学的文化解构与现代反思

传统相学对痣相的解读蕴含着古代社会的生存智慧。将显性痣视为凶兆,实则是通过体表标记警示个体规避风险,例如耳后痣被解读为“忌水痣”,客观上减少了涉水事故。而“饿死痣”的建构,可能源于对营养不良者的观察——长期饥饿导致皮肤色素沉淀异常,形成特定区域的痣样病变。这种经验主义的关联虽缺乏科学依据,却反映了先民对生存危机的具象化表达。

现代研究正在颠覆传统认知。皮肤镜检测发现,所谓“凶痣”中72%属于良性色素痣,仅3.8%存在恶变风险。相学强调的痣色吉凶(红吉黑凶)亦被证伪:临床数据显示,红色血管痣的出血风险反而是黑色素痣的4倍。这种认知转变要求我们重新审视身体符号的解读方式,将痣相学纳入医学皮肤病理学框架进行科学化重构。

四、健康管理与命运自主的当代启示

对抗“十男九痔”需采取多维干预策略。膳食纤维摄入量提升至每日25-30克可使便秘风险降低54%,而提肛运动通过增强盆底肌群力量,能使痔核脱出复发率下降39%。值得借鉴的是日本企业的“如厕计时器”制度,将排便时间控制在5分钟内,有效减少了静脉淤血概率。

对于痣相宿命论,现代人更应建立理性认知。定期皮肤镜检查可早期发现恶性黑色素瘤,其五年生存率可达99%。相学中“饿死痣”的警示,可转化为对营养状况的关注——缺乏维生素B12确实会导致皮肤色素异常,但这完全可通过科学饮食调节。命运的主动权正从玄学符号转向健康管理能力。

超越符号认知的生命科学观

从“饿死痣相”到“十男九痔”,这两个命题共同揭示了人类对身体异常现象的诠释焦虑。传统相学通过符号化解读寻求心理慰藉,现代医学则用病理机制解构宿命论。当前研究需突破学科壁垒,例如探究久坐人群的皮肤代谢变化是否影响特定部位痣的生成,或分析饮食结构对痣相表征的生化影响。唯有将文化符号纳入科学实证框架,才能真正实现“治未病”的医学理想,让每个人成为自身健康命运的主宰者。