额头中间有痣的女相_额头中间有个痣好不好

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 09:38:01

在中国传统面相学中,人体各部位的痣常被视为解读命运、性格与福祸的密码。额头作为“天庭”所在,象征着智慧、事业与整体运势,其正中央的痣更是备受关注。女性额头中间的痣,既有“观音痣”“旺夫痣”等吉兆之说,亦有“克夫”“婚姻多变”等争议解读。这种看似矛盾的象征体系,实则反映了相学文化对细节的精密划分——痣的位置、色泽、形态均会影响其寓意,而现代科学视角则强调理性认知与健康警示。本文将从传统相学、痣相形态、现代科学及文化背景四个维度,探讨这一主题的复杂意涵。

一、传统相学的吉凶象征

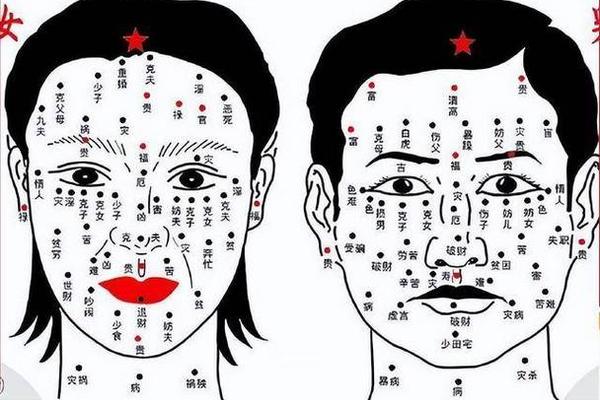

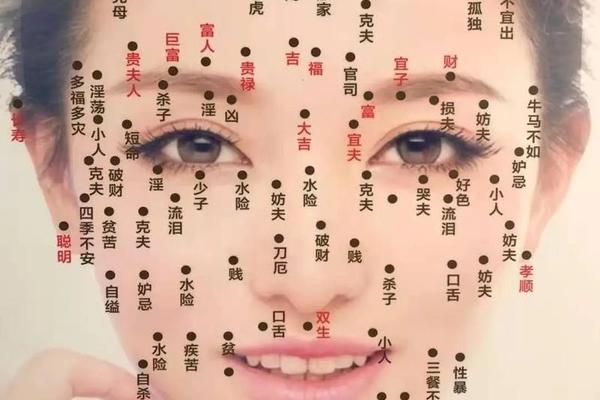

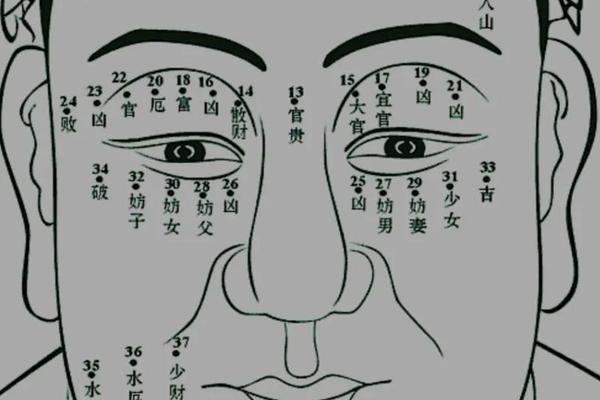

在面相学体系中,额头中央被称为“天中”或“官禄宫”,主事业运与贵人缘。若此处生有圆润饱满、色泽乌黑透亮的痣,常被视为“观音痣”,象征慈悲仁爱、福泽深厚。古书记载:“额中有痣若珠玉,主贵显,夫荣子孝”,认为此类女性贤良淑德,擅长持家,且能通过辅佐丈夫提升家庭运势。例如,印度文化中女性额间的“吉祥痣”(Bindi)即被赋予祈福与婚姻美满的寓意。

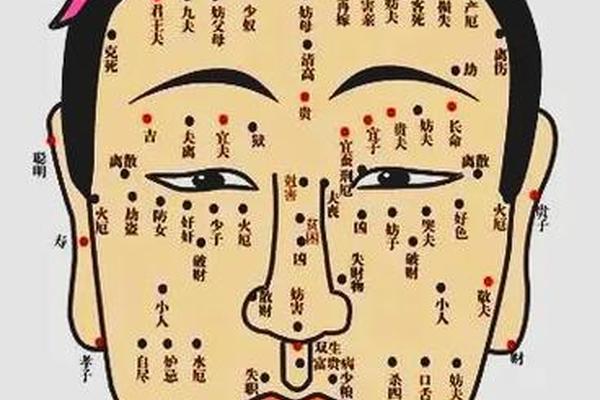

相学对额头痣的解读并非全然吉祥。若痣的位置偏离正中或色泽晦暗,则可能指向负面命运。如痣生于印堂(两眉之间),传统相书称“印堂痣主克夫,难成事”,认为此类女性易在婚姻中遭遇波折;若痣靠近发际线,则可能暗示与父母缘薄,需离乡发展。这种吉凶并存的象征体系,体现了相学对细节的高度敏感——即使是同一区域,毫米之差亦能扭转命运解读。

二、痣相形态的差异解析

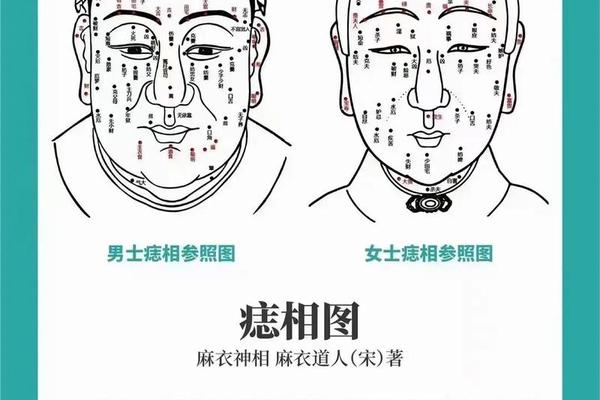

痣的色泽与形状是判断其吉凶的核心标准。相学经典《太清神鉴》强调:“黑如漆、赤如泉,白如玉者,方主大富贵”。饱满圆润的黑痣多被视为福兆,例如网页11指出,额头正中的黑痣象征“旺夫命”,女性可借贤惠品性稳固家庭;而灰褐、暗红等“杂色痣”则可能关联健康隐患或性格缺陷,如网页15提到“痣色晦暗者易与上司冲突,夫妻失和”。

形态特征同样影响解读。凸起如豆的“活痣”常被认为积极,主事业通达、贵人相助;平坦或边缘模糊的“死痣”则多被归为凶兆。例如,网页48记载:“天中部位凸痣者,早年得贵人提携;扁平痣者,克父离乡”。这种分类并非绝对,部分相学流派还结合痣的大小与毛发分布综合判断——若痣上生毫毛,则可能将“凶痣”转化为“奇痣”,象征化险为夷的特殊机缘。

三、现代科学的理性视角

从医学角度看,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤现象,与遗传、紫外线照射等因素相关。研究显示,额头作为高曝光部位,更易因日晒诱发痣的产生。现代皮肤科学强调,痣的异常变化(如增大、出血、颜色不均)可能提示黑色素瘤风险,需及时就医,而非迷信相学吉凶。例如,网页61指出:“痣出现痒痛或形态改变时,应优先考虑病理检查”。

心理学研究则揭示了痣相文化的认知机制。2018年《社会认知心理学》期刊的实验表明,人们对“额头正中痣”的积极评价更多源于面孔对称性偏好——位于面部中轴的痣会强化对称美感,进而引发“福气”联想。这种“美即好效应”解释了为何同一种痣在不同文化中可能被赋予相反寓意,如印度“吉祥痣”与中国“克夫痣”的对比。

四、文化语境下的多元认知

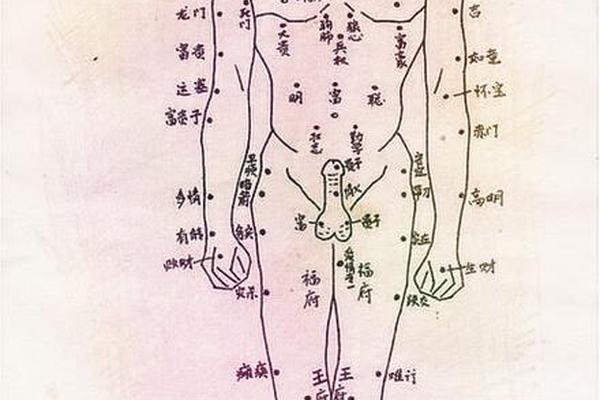

痣相解读深受地域文化影响。在印度教传统中,女性额间红痣(Kumkum)象征神性祝福与婚姻状态,新婚妇女每日点痣已成为仪式;而中国相学更侧重痣与家族命运的关联,如网页69列举的“君王夫痣”“九夫痣”等分类,将痣的位置精确对应婚嫁次数与亲属关系。这种差异凸显了相学作为文化建构产物的特性——同一种生理特征,在不同价值体系中被编码为截然不同的符号。

当代社会对痣相的态度呈现实用主义转向。部分网页(如11、12)在保留传统吉凶论的融入现代生活建议:例如建议“额中有痣者培养沟通技巧以化解夫妻矛盾”,或将“克夫”重新诠释为“需关注伴侣健康”。这种调和传统象征与现代理性的尝试,使痣相文化在科学时代得以延续其社会功能。

额头中间的痣如同一面多棱镜,折射出相学文化的精微象征、医学研究的理性之光以及社会心理的认知偏好。传统解读中,“旺夫”“克夫”等标签固然反映了古代社会对女性角色的期待,但其细节划分(如位置、色泽)仍具人文观察价值;现代科学则提醒我们警惕病理风险,避免陷入决定论误区。未来研究可进一步探讨痣相文化在跨文化传播中的变异机制,或从神经美学角度解析痣的位置对视觉认知的影响。对于个体而言,或许最务实的态度是:欣赏传统智慧的诗意隐喻,同时以科学精神守护身心健康。