痣相的应验率(痣相学准吗)

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-26 03:18:02

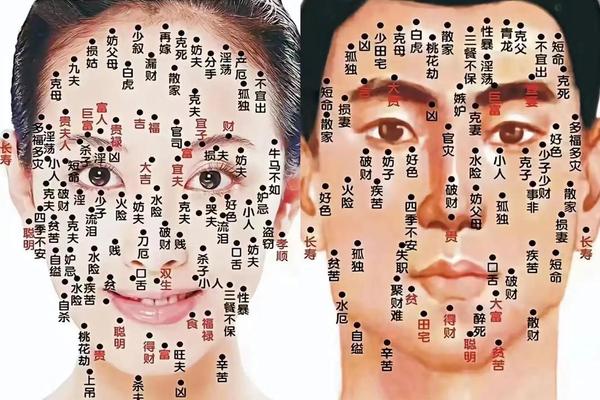

痣相学的理论基础根植于中国古代哲学与医学体系。古人通过观察人体痣的位置、形态和颜色,将其与五行、阴阳学说结合,认为痣是“命运的气象台”,既能反映性格特质,又能预示人生吉凶。例如,传统文献《相理衡真》将痣分为“善痣”与“恶痣”,前者象征吉运,后者则关联厄运,并详细列举了不同部位的痣对应的命运走向,如额头主智慧、眼尾关联情感波动等。这种理论体系在民间广泛传播,逐渐形成了一套从“田宅运”到“兄弟运”的复杂符号系统。

这种理论缺乏生物学依据。现代研究表明,痣的形成主要与遗传、紫外线照射及黑色素细胞分布相关,其本质是皮肤细胞的自然现象。传统学说中的象征意义更多源于经验归纳与文化想象,而非实证逻辑。例如,古人将“额头有痣”与“富贵”关联,可能是因额头在面相学中象征“命宫”,而智慧与决策力本身可能促进事业成功,间接形成“应验”的错觉。

二、现代科学视角下的应验率争议

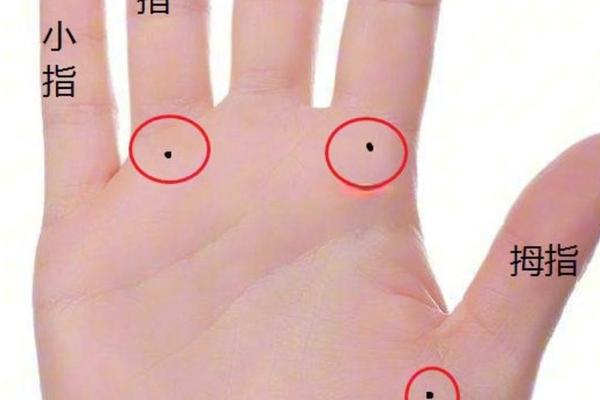

从科学角度看,痣相学的应验率缺乏统计学支持。研究显示,痣的数量和位置与健康风险(如黑色素瘤)的相关性远高于命运预测。例如,英国学者发现,单侧手臂痣超过11颗的人群,全身痣数量超100颗的概率增加,其黑色素瘤风险是常人的5倍。这一结论颠覆了传统痣相学对“痣象吉凶”的解读,将关注点转向健康警示而非命运预言。

科学实验无法验证痣相学的核心假设。例如,心理学研究指出,痣的象征意义更多通过“自我暗示”发挥作用。若一个人相信“嘴角痣象征口才”,可能在社交中更主动自信,从而提升沟通能力,形成“应验”的假象。这种心理机制解释了为何部分人认为痣相“准”,实则是行为模式改变的结果,而非痣本身的预兆。

三、文化传承与个体差异的调和

痣相学作为文化符号,其应验率在不同群体中差异显著。在东亚文化圈,痣的位置常被赋予特定寓意(如“右臂痣象征行动力”),但在西方文化中,痣更多被视为审美符号。这种差异表明,痣相的“准”与“不准”高度依赖文化语境。例如,中国传统观念中“背部的痣象征压力”,可能与农耕社会体力劳动的文化记忆相关,而非生理学关联。

个体差异进一步削弱了痣相学的普适性。同一位置的痣在不同人身上可能呈现相反解读:有人因“额头痣”自信成功,也有人因此被标签化而遭遇偏见。这种矛盾揭示了痣相学的解释弹性——其“应验”本质是主观诠释的结果,而非客观规律。

四、理性认知与健康优先的科学建议

面对痣相学的争议,理性态度至关重要。需区分文化娱乐与科学事实。痣相学作为文化遗产,可提供心理慰藉或社交话题,但其命运预测功能不可替代医学诊断。例如,不规则痣的癌变风险需通过皮肤科检查确认,而非依赖“恶痣”的民间解读。

公众教育需强调健康优先。研究证实,痣的数量与黑色素瘤风险正相关,定期自我检查(如观察痣的颜色、边缘变化)比迷信“吉痣”更有实际意义。医疗机构建议,若痣短期内增大或出血,应立即就医,而非寻求“点痣改运”。

痣相学的“应验率”本质是文化建构、心理暗示与偶然事件的混合体。尽管缺乏科学依据,其作为民间智慧仍具文化研究价值。未来研究可探索两方面:一是从社会心理学角度分析痣相信仰如何影响个体行为;二是结合医学大数据,量化痣的数量、形态与健康风险的关联。对于公众而言,理性看待痣相,关注健康预警,才是科学与传统的最佳平衡点。