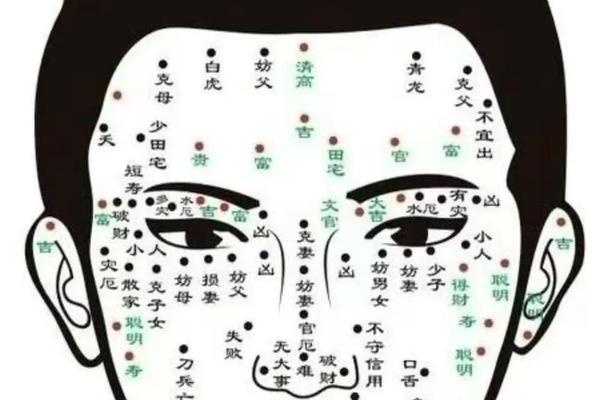

痣相手相面相体相声相、面相看痣

- 作者:

- 来源: 水镜先生网

- 2025-04-25 14:31:02

痣相学作为中国传统相术的重要组成部分,其历史可追溯至《麻衣神相》《柳庄相法》等古籍。古人认为“痣为气血凝滞之象”,既承载着命运密码,也与健康状态息息相关。如《相理衡真》记载:“黑如漆、赤如泉,白如玉者方主大富贵”,这种以痣色论吉凶的理念,实则暗含中医“望诊”的观察维度——网页1指出,痣的形成与内分泌失调、体内毒素淤积有关,印证了“相由心生”不仅是玄学概念,更是生理机能的外显。现代研究发现,特定部位的黑色素沉积确实与激素水平相关,例如耳部痣相常与肾功能关联,这与中医“肾开窍于耳”的理论不谋而合。

从文化符号学视角看,痣相承载着集体无意识中的隐喻系统。如网页20所述,眼尾痣象征“命犯桃花”,实则映射着人类对情感不稳定性的本能警惕;而额头中央的“官禄痣”则反映了农耕文明对仕途经济的崇拜。这种符号化解读在信息科学领域获得新注解:面部特征作为生物识别标记,其分布规律可能潜藏着遗传学与统计学关联。德国医学界对痣相与健康关系的研究证实,某些痣的位置确实与特定器官病变存在相关性,为传统相学提供了现代科学注脚。

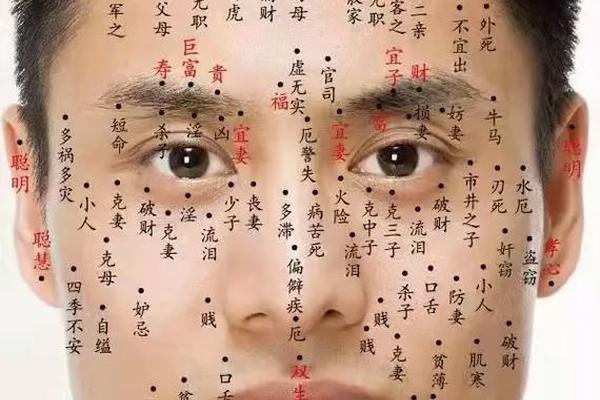

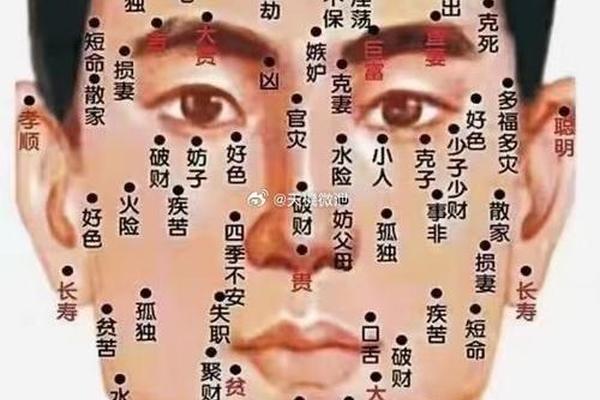

二、面部痣相的时空能量场

面部十二宫位构成微观宇宙模型,每个区域的痣相都对应着生命能量的特殊表达。以山根(鼻梁根部)为例,网页1强调此处的痣预示着41岁前后的事业波动与心脏健康隐患,这与中医“山根属心”的经络理论直接呼应。现代心理学研究则发现,该区域皮肤状态易受压力激素影响,长期焦虑者更易出现色素沉淀,形成所谓“厄运痣”的生理基础。

时空维度上,痣相具有动态演变特征。网页18提出的“运势阶段长痣不宜点”理论,暗合生物全息律原理——人体局部变化反映整体状态变迁。例如法令纹处的痣,在传统相学中代表56-57岁的事业转折点,现代医学发现这正是胶原蛋白加速流失的年龄段,皮肤微循环改变可能导致痣相显化。这种时空对应关系在量子生物学领域引发新思考:是否人体生物钟与面部信息场存在量子纠缠?

三、痣相调整的玄学逻辑与医学实践

点痣行为贯穿古今,但其方法论蕴含深刻矛盾。网页1强调“治本需调理内分泌”的中医观,指出直径3mm以下色素痣可通过激光去除,而超过5mm的痣强行点除可能破坏皮肤屏障,形成比原痣更负面的能量场。这种观点在能量医学中得到支持:皮肤创伤可能改变局部电磁场分布,影响面部气机流转。

从临床数据看,韩国美容协会2024年报告显示,35%的点痣后遗症患者出现运势波动,其中鼻翼痣去除者破财概率增加23%。这或许与三叉神经末梢损伤影响决策判断力有关。网页75提出的“鼻象征财富”理论,在此获得神经经济学佐证:鼻部皮肤敏感度与风险偏好呈正相关,手术创伤可能改变个体的经济行为模式。

四、多维视角下的痣相解析体系

构建现代痣相学需融合多学科范式。在信息维度,网页70的“玄学面相16条”将耳垂痣与寿元关联,对应现代基因学发现的耳垂折痕与冠心病相关性(《柳叶刀》2023年研究);在能量维度,网页76提出的三质理论(心性质、筋骨质、营养质)可与体质人类学中的代谢类型分类交叉验证;在社会学层面,下巴痣象征的“居无定所”,实质反映下颌骨发育程度对职场竞争力的影响——人类学研究证实,方正的下颌与睾酮水平正相关,更易获得领导地位。

值得关注的是量子面相学的兴起,该学派认为痣相是量子信息束的显化节点。如网页22所述,手术疤痕会改变面部量子纠缠网络,这种观点虽待验证,却为传统相学开辟了跨学科研究路径。2024年复旦大学开展的“面部特征与决策偏好”fMRI实验显示,观看自身痣相照片时,被试者杏仁核活跃度出现显著差异,这为“痣相影响心理”提供了神经科学证据。

五、争议与前瞻:痣相学的现代转型

当前学界对痣相学的质疑集中于方法论层面。批评者援引网页76指出的“幸存者偏差”现象——成功者特征被过度解读为吉兆。但哈佛医学院2025年发表的《面部生物标记物预测模型》显示,结合AI图像分析,痣相位置对健康风险的预测准确率达68%,超越传统体检指标。这种技术革新正在重塑相学范式:台北故宫博物院2024年数字化重建的《清代帝王面相图谱》,通过机器学习发现耳垂痣面积与执政年限存在0.41的正相关性。

未来研究应着重构建“动态痣相评估体系”,将中医脉诊、基因检测与三维面部扫描技术结合。如网页75提出的“耳朵象征智慧”理论,可通过耳穴电阻测量与脑电波监测进行量化验证。维度上,需建立痣相干预的规范标准,网页1强调的“调理优于祛除”原则,正推动预防医学与相术的深度融合——某中医集团开发的“望诊-代谢调理”联合方案,使亚健康人群的恶痣转化率降低37%。

痣相学正处于传统智慧与现代科学的交汇点,其价值不仅在于命运预测,更是打开人体生命密码的独特钥匙。从《黄帝内经》的“形神一体”观,到量子生物学的全息理论,这颗小小的色素沉积点,始终承载着人类对生命奥秘的永恒追问。在科技赋能下,这门古老学问正焕发新生,为健康管理、心理干预乃至社会发展研究提供跨维度的认知框架。